ライフプランのブレーンとして

最高のコンサルティングを

MESSAGE

メッセージ

皆さまのライフプランを

実現させるため

私たちがお手伝いします

資産を取り巻く環境は日々変化しております

毎年おこなわれる税制改正、

刻々と変化する金融・保険市場、

そして都心回帰の不動産市場

様々な問題と向き合いながら

土地資産家や企業オーナーである皆さまの

ニーズにお応えすること

安心かつ効果的なご提案のもとに、

ライフプランを達成していただくこと

それが、資産税の専門家である

我々エーティーオーの使命です

資産設計や相続対策等、

ライフプランのブレーンとして

経験豊富な私どもを是非お役立てください

機動性のある情報収集力と、

豊富な事例により

きめの細かい

最高のオーダーメイドコンサルティングを

ご提供いたします

SERVICE

事業案内

TAX ACCOUNTANT

税理士紹介

エーティーオー財産相談室には、約10名以上の税理士が在籍しています。

専門的知識と実績をもつ私共が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っております。

CLUB ATO

クラブATOについて

かかりつけ税理士のすすめ

を提供する身近な相談相手としてお役立て頂ければ幸です。

COLUMN

お役立ち情報

え〜っと通信

税制非適格ストックオプションの課税関係について考える

今回は、実際にお客様からご相談を受けた体験を基に、無償により取得した税制非適格ストックオプションに関する課税関係について考えていきたいと思います。

1.ストックオプションとは

ストックオプションは、会社が自社または子会社の役員、従業員等に対して付与するもので、自社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入する事ができる権利です。企業が優秀な人材を確保して高い士気を維持するための手段として、重要視されています。

ストックオプションを行使して自社株式を取得した役員や従業員等は、会社の業績が良くなって株価が高騰したときに、あらかじめ定められた割安な権利行使価額で自社株を取得し、その株式を売却することにより、多額の利益を得ることができます。

通常は、株式を売却すると、譲渡益に対して所得税等がかかりますが、ストックオプションを行使して取得した株式の取得価額と課税関係はどうなるのでしょうか。

今回は、無償により取得した税制非適格ストックオプションの課税関係について、事例を用いて考えていきます。

2.事例

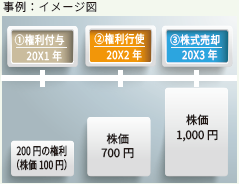

①権利付与:20X1年

会社から200円で購入する権利を無償により取得しました。この時の株価は100円でした。

②権利行使:20X2年

株価が700円に上がったため権利を行使し、株式を200円で取得しました。

③株式売却:20X3年

株価が1,000円に上がったので、株式を売却しました。

3.権利行使し株式を取得したときに給与等として課税

20X2年に、時価700円の株式を権利行使価額の200円で取得したことで、経済的利益を受けました。

課税される金額は以下の通りです。

【② 20X2年の株価】 【権利行使価額】 【給与等】

700円 - 200円 = 500円

安く買うことができた500円は、役員や従業員等の場合は給与等として総合課税で課税されることになるため、最大で約55%の所得税等がかかります。

この時点では、キャッシュではなく株式として持っている状態ですが、税金を払う必要があります。給与所得は総合課税ですから、所得が高額な方はより高い税率になります。

4.株式売却時には譲渡所得として課税

20X3年に、株価が1,000円に上がりましたので、株式を売却しました。

株式等に係る譲渡所得として課税される金額は以下の通りです。

【③ 20X3年の株価】 【給与等】 【権利行使価額】 【譲渡所得】

1,000円 - 500円 - 200円 = 300円

株式等に係る譲渡所得は、分離課税になりますので、譲渡所得300円に対して一律約20%の所得税等がかかります。

5.通常の株式売却との相違点

ストックオプションは、上記3にて、権利行使し株式を取得したときの経済的利益に対して総合課税で課税されます。通常の株式を売却した際と比較すると、相違点は下記表のとおりです。

| 種類 | 総合課税 税率:最大約55% | 分離課税 税率:約20% | 課税される 金額の合計 |

| ストックオプション | 500円 | 300円 | 800円 |

| 通常の株式 | 0円 | 800円 | 800円 |

課税される金額の合計は、どちらも800円ですが、ストックオプションは500円が総合課税になりますから、最大で500円×35%(総合課税55%-分離課税20%)で175円税負担が大きくなります。

6.海外の会社の場合に源泉徴収されていないときは確定申告が必要です。

日本の会社のストックオプションを行使して取得した自社株式は、株式という現物給与なので、源泉徴収税額は、役員、従業員等が会社にその税額をいったん支払い、会社がその税額を納付します。株式からの配当や、株式を売却した際の譲渡益についても、源泉徴収ありの特定口座で管理していれば、源泉徴収により納税は完結します。

しかし、日本に居住されている方で、外国の親会社等からストックオプションを取得した場合には、注意が必要です。権利行使し株式を取得したときの給与等は、「国内源泉の国外払い」なので源泉徴収は不要になりますから、源泉徴収されません。したがって、ご自身で確定申告をする必要がありますので忘れずに確定申告をしましょう。

2025年6月16日

相続対策はお早めに!

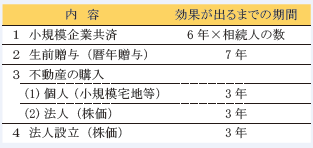

相続対策には、すぐに効果が出る対策と効果が出るまでに時間がかかる対策があります。すぐに効果が出る対策としては、例えば、生命保険への加入、相続人以外(孫など)への生前贈与、個人の不動産購入等があります。効果が出るまでに時間のかかる対策は、しっかり時間をかけて行うことで円滑・円満な相続につながるばかりでなく大きな節税効果が見込めます。今回は、効果が現れるまで時間がかかる相続対策に焦点を当てていきます。

1.小規模企業共済を使った死亡退職金非課税枠の活用

相続税では、相続人が受け取る死亡退職金は500万円×法定相続人の数まで非課税枠があります。そこで、不動産賃貸業を営むAさんは退職金の非課税枠を利用して相続税の納税資金を残そうと考えました。小規模企業共済に加入し、支払う掛金を所得控除して毎年の所得税負担を減らし、一方で亡くなったときに相続人が積立金額を「死亡退職金」として受け取ることにしました。

しかし、小規模企業共済は一括払いの生命保険への加入とは異なり、年間の積立金額に制限があります。1年あたりの積立金額は最大84万円のため、単純に考えると相続人が1人の場合でも非課税枠の500万円を積み立てるには単純計算で6年かかってしまいます。

2.生前贈与(暦年贈与)の活用

生前贈与すれば、基本的に贈与した財産は相続税の計算から切り離しをされます。そこで、Aさんは相続税の負担軽減をしようと、相続税の税率よりも贈与税の税率が低くなるように毎年2人の子に年間510万円ずつ贈与していくことにしました。

しかし、令和6年1月1日以降の贈与は、贈与財産を相続税に持戻計算する生前贈与加算の期間が7年に延長されており、相続人への贈与財産は7年経過するまで相続税の計算から切り離すことができません。

3.賃貸不動産の購入(小規模宅地等の特例適用)

(1)不動産を購入すると、その相続税評価額は、土地部分が路線価評価額、建物部分が固定資産税評価額を基に計算するため、一般的に購入金額より低くなります。その上で要件を満たせば、貸付事業用宅地等として一定の面積まで土地価額を5割引きできる小規模宅地等の特例が適用できます。資金に余裕のあるAさんは、近年の不動産市場の値上りや物件の利回りを考慮し、マンションを購入して賃貸を始めることにしました。その賃貸マンションの相続税評価額を計算してみると、購入金額の半分程度ですから、相続税の負担軽減対策ができました。

しかし、貸付事業用宅地の小規模宅地等は、被相続人が相続開始前から3年以上継続して事業的規模(貸間やアパートなら概ね10室、貸家なら概ね5棟以上)で貸付事業を行っていた場合を除き、相続開始前3年以内に新たに貸し付けられた建物の敷地では適用できません。貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用するには3年以上貸付ける必要があります。

(2)3年以内に相続が開始する可能性を考え、マンション購入資金をAさんが経営する同族会社に出資し、同族会社でマンションを取得することにしました。

しかし、同族会社の100%株主であるAさんの株式の相続税評価額の計算では、課税時期(相続・贈与)前3年以内に取得した土地・建物を相続税評価額ではなく、「通常の取引価額(時価)」で評価しなければなりません。つまり、購入金額そのもので評価しなければならないため、会社の株価が下がるのは、マンション購入から3年後となってしまいます。

4.法人設立

原則として、個人で財産を所有するよりも、法人の株式を通じて財産を所有する方が相続税評価額は低くなります。そこで、不動産賃貸業を営むAさんは、所得税率が高く所得税の負担が大きいため所得税の負担軽減をしようと法人を設立し、その法人に賃貸物件を売却することにしました。なお、売却に当たっては、税務上の問題が生じないよう相続税評価額よりも高い「通常の取引価額(時価)」で取引を行うこととしました。Aさんの所得税は、法人に移転した分低く抑えることができました。

しかし、法人の株価は、開業後3年未満の会社の場合、特定の評価会社として、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)だけで株価を計算することになります。会社の株価が下がるのは、設立して3年経過後となってしまいます。

5.まとめ

これまでの内容をまとめると次のようになります。

このように相続税では、相続直前に安易な節税ができないよう規制されているものがあります。また、生前贈与や法人化などは、より長い期間行うほど効果が大きくなりますので早めに実施するほうが良いといえます。反面、相続対策は後戻りができないものが多いため、税務や法務に関する専門家としっかりと相談して計画を立てることが大切です。

2025年4月15日

ATO通信

物納を利用して借地人になる?

前回のエーティーオー通信では物納の話をしましたが、物納に関しては面白い利用の仕方もあります。物納許可を受けるとその財産は国の所有になりますが、物納後は国からその財産を借受ける手続きも可能です。このようにすれば物納後も引き続き利用ができるというわけです。

1.何を物納する?

延納によっても相続税を納付することが困難であるとして物納申請ができる要件を満たしました。そうすると、次は物納する財産は何にするかを考えなくてはなりません。相続税に充当される金額、これを「収納価額」といいますが、この金額は物納財産の時価ではなく、相続税評価額で行うというルールがあります。したがって、相続税評価額よりも高く売却できる可能性があるならば、物納などせずに売却をした方が有利であり、手残りは多くなります。このようなことから、実務的には高く売却することが難しい貸地(いわゆる底地)を物納対象にすることが比較的多いのです。

2.底地を物納する

貸地があればよいですが、無い場合やそれだけでは足りない場合はどうするのか?もし相続財産に貸地以外の土地があるならば、自ら底地を作って物納するのはいかがでしょう。例えば、相続財産として賃貸アパートの土地建物があるとします。このときに、賃貸アパートの土地の底地部分だけを物納に充てるのです。物納後は建物と借地権を所有することになるため、相続人は国へ地代を支払って土地を借受けることになります。すなわち、土地を所有しないで賃貸アパート経営をする借地人の立場になるわけです。こうすれば、地代の支払いは必要になりますが、物納後も賃貸アパート経営を継続して収入を得ることができます。なお、当然ですが物納対象はあくまで底地部分ですから収納価額は「相続税評価額×(1-借地権割合)」です。

ちなみに、自宅の土地建物の底地部分だけを物納対象にすることもできますが、この場合には一定の要件をクリアする必要があります。

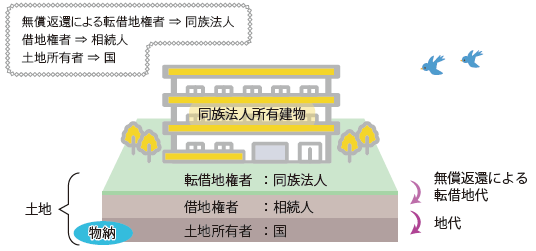

3.無償返還の底地

被相続人は賃貸アパートの敷地である土地だけを所有しており、賃貸アパートは同族法人が所有しているケースも多いと思います。このようなときは、土地の無償返還に関する届出書を提出して同族法人は地代を支払っていることでしょう。この場合の土地の相続税評価額は、土地の自用地評価額の80%で評価されているはずです。そこで、この土地を物納すればこの80%相当が収納価額として相続税に充てられ、かつ同族法人は借地人として土地を借り続けられると思うかもしれません。しかし、この場合にはそうはなりません。物納することはできますが、国と同族法人の間で土地の無償返還に関する届出制度を継続することはできないため、この場合には底地の物納として取扱われることになります。つまり、先ほどと同じように収納価額は「相続税評価額×(1-借地権割合)」です。土地のうち底地部分だけが物納されることから、物納後は次のような権利関係になります。

4.物納で借地人になる

このように、土地のうち底地部分だけを物納した場合には、相続人は新たに借地人となるのです。今までは土地そのものを所有していたことから違和感を抱く方もいそうですが、国へ地代を支払いさえすれば土地利用ができることに変わりはありません。日本では借地人の権利が非常に強いので、思ったよりも問題が無いと感じるかもしれません。また、何と言っても地主である土地所有者は国です。これは考えようによっては優良地主です。なぜなら、底地である土地を勝手に第三者に売却するようなことは行わないからです。貸地はその契約の性質等から、原則として競売などは行わず、売り払うのであれば土地を利用している借地権者に対して行うことになっているからです。知らないうちに地主が変わるようなことはありません。

5.買い戻しもできる

底地物納をして借地人として利用をしてきたが、相続からだいぶ年月も経過して資力も回復したというのであれば、国から土地を買い戻すこともできます。ケースバイケースですが、物納もうまく活用すれば使い道が色々あるのです。

2025年3月31日

CONTACT

お問い合わせ

初回は無料でご面談による

相続税、資産税、事業承継のご相談を承ります。

経験豊富な税理士が相談対応いたします。お見積りまで費用は一切かかりません。相続、贈与、不動産の有効活用、事業承継等の、資産・相続税に関するご相談を初回に限り無料でお受けしております。問題点や疑問点を整理の上、ご来社ください。

※お電話やメールでのご回答は、解釈の相違、事実の誤認等を招きますのでお受けしておりません。

ご相談内容により、作業が発生する場合には、作業内容に基づいたお見積りをご提示いたします。

先ずはお気軽にお電話又はメールにてご連絡ください。