お役立ち情報

COLUMN

原則として月に一度、

代表 高木康裕が自身で執筆しております。

お客様の立場に立って、

新たな税務の情報や事例をご紹介。

辛口で税務の現場のナマの姿をお伝えして参ります!

年度:

タイトル:

-

5403号

新たな税負担、防衛特別法人税

来年の令和8年から、新たに防衛特別法人税という税金が課税されることになりました。法人税という名称が付いていることからもご想像のとおり、この税金は法人が負担するものであり、今までの法人税に上乗せされて徴収されることになります。

1.防衛特別法人税の仕組み

法人は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から新たに防衛特別法人税を納める義務が生じます。3月決算法人であれば令和9年3月期からスタートという具合です。

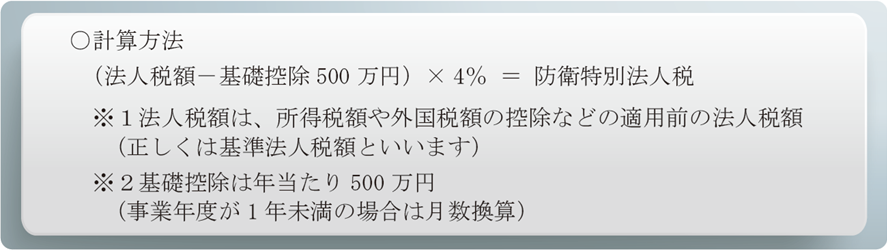

防衛特別法人税は、一定の法人税額に4%を乗じて計算することになっています。つまり、税負担感からすると法人税率が上乗せされたようなイメージになります。そこで、具体的な計算方法を確認してみましょう。

この防衛特別法人税を今までの法人税に追加して納める必要があります。

2. どれくらいの所得水準から発生する?

先ほどの計算式をみると、基礎控除が500万円設けられていることが分かりますが、ここがポイントです。

防衛特別法人税は、いわゆる法人税額が500万円を超える部分の税額について追加される税金です。したがって、法人税額が500万円以下であれば税負担の増加はなく、今までどおりというわけです。それでは、法人税額が500万円を超えるような所得水準は一体いくらなのでしょうか。

資本金が1億円以下の中小法人と、それ以外の法人では適用税率が異なるため計算結果が変わりますが、防衛特別法人税が課税されるボーダーラインは以下のとおりです。

中小法人・・・所得金額24,393,000円以上

中小法人以外・・・所得金額21,565,000円以上多くの法人は中小法人に該当するでしょうから、目安としてはおおよそ2400万円を超えるような所得金額になると、防衛特別法人税の上乗せ課税が始まると思っておくのが良いでしょう。

3. 会社を分けてみる

防衛特別法人税は、日本の防衛力の抜本的な強化等のための措置ということですが、法人経営者としてはやはり税負担はできるだけ抑えたいものです。

防衛特別法人税の負担が生じたとしても、それが少額であればそこまで問題視する必要はありませんが、法人の所得金額が経常的に多額である場合には負担感が重くなります。例えば、中小法人で所得金額が5千万円の場合には約24万円、所得金額が1億円になると約70万円の負担増になります。

そこで、負担感が重いと感じるのであれば、法人を2つに分けることを考えるのも良いかもしれません。それぞれの法人が中小法人であれば、所得金額800万円以下に対する中小法人の軽減税率の効果も得ることができます。(法人税軽減は最大800万円×(23.2%-15%)=656,000円、地方税の軽減もあわせると約80万円以上の効果)

また、このような法人の場合には課税売上高が5000万円超であるとして原則課税により消費税を納めていると思われます。会社を分けることで簡易課税が適用できるようになれば、消費税の負担を軽減できる可能性も出てくるでしょう。(参考2023年11月号Vol.243)4. 所得税にも導入予定

日本の防衛力の抜本的な強化等のための措置は、所得税に対してもその負担を求めることが予定されています。

したがって、防衛特別所得税のようなものが検討されており、税制改正に盛り込まれる可能性が高いといえます。また、震災などに係る復興税とはその意義が異なりますので、防衛費財源のための税金は適用時期を区切った時限的な制度ではないのが特徴です。つまり、継続的な増税がなされるというわけです。

ちなみに、個人の所得税では東日本大震災からの復興のためとして、平成25年分から復興特別所得税が課されています。これは令和19年分までの時限的な制度ですが、すでに2.1%の上乗せ課税が実施されているのです。防衛特別所得税のようなものを単純に追加してしまうと二重の上乗せ感が出てしまうため、多少の調整がなされるのでしょうか。私見になりますが、日本はそもそも地震大国です。しかも災害自体が増加している近年において、四半世紀である25年間もの長期間に復興特別所得税を設定するという発想自体が浅はかであると思ってしまいます。

所得税の負担が軽減されるような流れは今後も期待できなさそうです。法人活用の検討は待ったなしです。2025年12月26日

-

5402号

基礎控除引上げは見せかけの減税?

令和7年分の所得税からは、合計所得2,350万円以下の方は基礎控除額が引き上げられることになりました。基礎控除が増えるので確かに減税となりますが、対象は主に低所得者層に対するものです。それよりも、過去の税制改正を振り返ると所得控除などの縮小により実は増税がされ続けてきた経緯があります。

1. 基礎控除などの改正

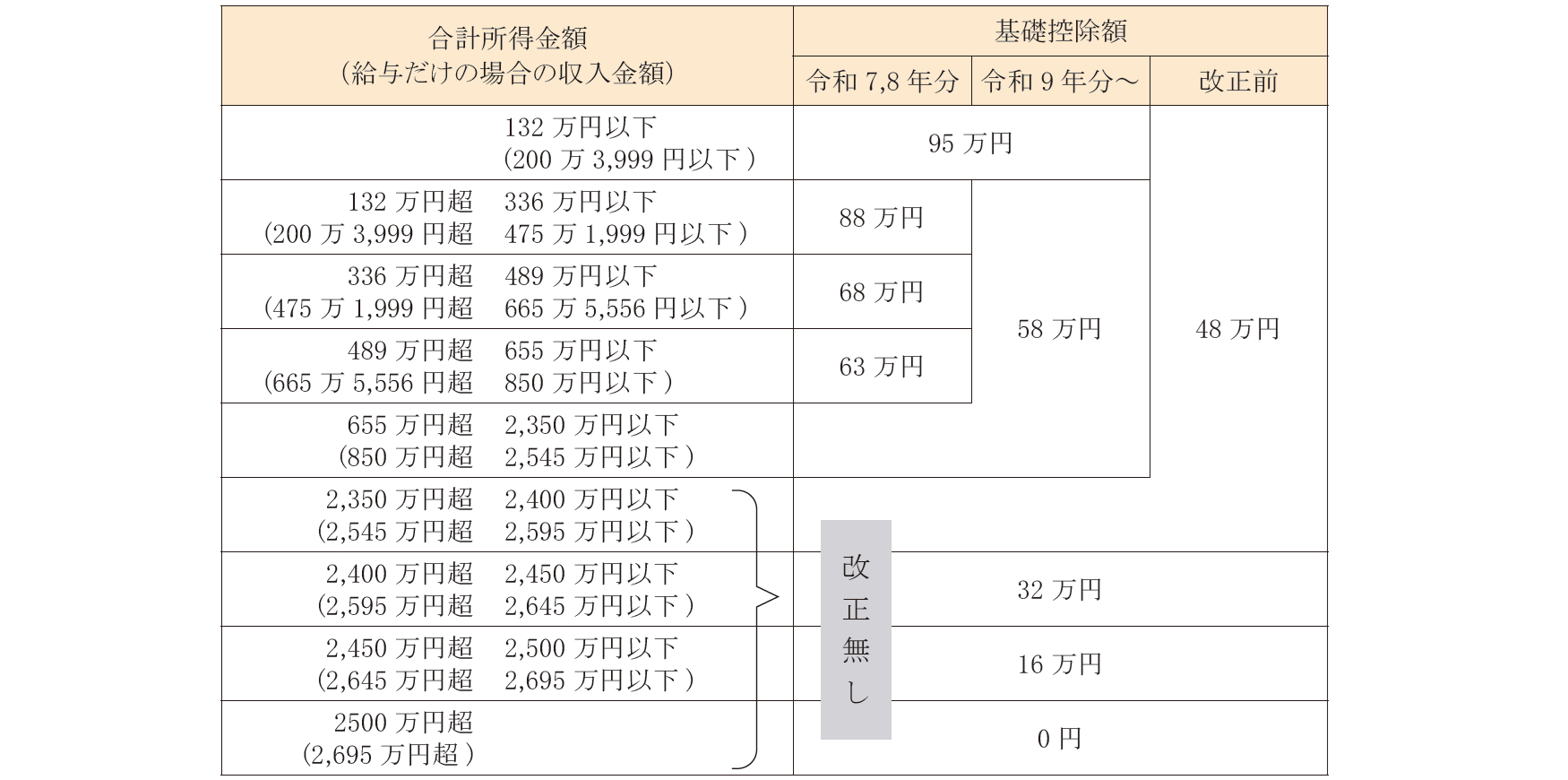

基礎控除の改正については、自民党と野党による駆け引きもあったので記憶に新しいところです。最終的には、基礎控除と給与所得控除の最低保証額が見直され、いわゆる103万円の壁は令和7年分から160万円に引き上げられました。この改正内容を見てみると、あくまでも低所得者層に対する手当てという側面が強いことが良く分かります。ある程度の稼ぎがある方については減税をさせたくないということなのでしょう。そこで、基礎控除がどのように変わったのかを確認してみましょう。

今回の基礎控除の改正では、物価上昇を勘案して低中所得者層の税負担の軽減を図りました。そこで、低所得者層である合計所得が132万円以下の方(給与年収ベースで約200万円以下)については、恒久的に基礎控除を47万円増加して95万円に引上げました。ところが、いわゆる中所得者層については、2年間だけは15万~40万円増加しますが、令和9年分以後は10万円だけの増加であり、減税効果は限られます。また、合計所得が2,350万円を超えるような高所得者層の方は、そもそも改正がされておらず従前のままです。

上記とともに行われた給与所得控除の改正では、その対象は給与収入が190万円以下の方だけで、その額も最大で10万円に過ぎません。

このように、減税の影響は微々たるものに過ぎず、高所得者層はそもそも対象外とされているのです。2. 住民税の基礎控除は改正なし

今回の税制改正の目的は、物価上昇を勘案した結果として基礎控除の金額を見直すことです。しかし、政治的に地方自治体との調整がうまくできなかったからでしょうか、住民税の基礎控除については改正がされませんでした。つまり、低所得者層についても地方税では税の手当てをしなかったのです。

3. 過去の税制改正を振り返れば

過去の税制改正を振り返ってみると、びっくりするくらい所得控除が縮小しているのが分かります。知らぬ間にジワジワと税負担が増加してきており、まさにステルス増税です。最近10年間の所得税に関する主な改正内容を挙げてみましょう。

・平成27年分~ 所得税の最高税率が40%⇒45%

・平成28年分~ 給与所得控除の上限230万円

・平成29年分~ 給与所得控除の上限220万円

・平成30年分~ 配偶者控除に制限を設ける

(合計所得1,000万円超は適用除外)

・令和2年分~ 給与所得控除の上限195万円

基礎控除に制限を設ける

(合計所得2,500万円超は0円)

平成27年の所得税の最高税率の引上げを皮切りに、ほぼ毎年のように少しずつ増税されているのが分かるかと思います。特に給与所得控除の上限額は度々見直しがされており、給与所得者が狙われているようです。サラリーマンからはあまり文句が出ないだろうと踏んでいるのでしょうか。4. 個人には厳しい世界

最近の所得税の改正内容をみると、税法的なロジックがあまりないように思います。理由を付けて取り易いところから取る(増税する)というような感じです。特に高所得者層に対しては厳しいです。所得が高い方については、所得税の負担が減るような税制改正はまずないでしょう。そうすると、今までもこれからも、法人を上手に活用できるかどうかが税負担の軽減を図れるのか否かの分かれ目です。

2025年11月28日

-

5401号

贈与の取得時期はいつ?

財産の贈与を受けた場合で、その贈与財産の価額が基礎控除額を超えるのであれば、取得した年の翌年に贈与税の申告が必要になります。したがって、財産の取得時期はいつなのか?ということがとても大切です。この取得時期、一見当たり前で簡単のように思われますが、変則的な取扱いもあるのです。

1. 贈与契約とは?

まずは民法のルールから確認しましょう。

贈与は、当事者の一方が財産を無償で与える意思を表示して、これについて相手方が受託をすることで成立します。つまり、あげましょう、もらいましょう、という契約によって成立するのが贈与です。

そして、この贈与契約は、必ずしも書面で行う必要はなく、口頭で行うことでも良いことになっています。

ただし、口頭による場合、つまり口約束の場合には書面ではっきりさせた約束事ではないこともあり、当事者はいつでも履行をしていない部分についてその贈与契約を撤回することができることになっています。2. 書面と口頭では取扱いが違う

このような民法の取扱いを前提として、税務では原則的な贈与の取得時期を次のような取扱いとしました。

書面による贈与・・・贈与契約の効力が生じた時

口頭による贈与・・・贈与の履行の時口頭による贈与は、贈与の履行をするまではいつでも撤回することができます。したがって、本当に贈与が行われるのか否かが良く分からず、その実現性は不安定でいい加減な契約であるとも言えるでしょう。したがって、実際に履行をした時を取得時期としたのです。

反対に、書面による贈与は贈与契約の効力が生じた時、一般的には贈与の合意ができた時を取得時期としました。

そのため、所有権移転の効力が発生する時を書面に定めておけば、その時が贈与税の課税時期になります。

そうすると、贈与契約書の内容によって課税時期が決まることを利用して、悪巧みを考える人がいそうですが、そうは問屋が卸しません。3. 書面の場合の例外

税務署における贈与税の除斥期間、いわゆる課税することができる期間は、贈与税の申告期限から6年間です。なお、偽りその他不正の行為がある場合にはこれが7年間になります。

そこで、贈与契約書を作成しておけば贈与税の申告をしなかったとしても、最長7年間が経過することで贈与税の課税を免れることができるのでは?と悪いことを考える人が出てきそうです。

例えば、親から子への土地の贈与契約書を作成します。ただし、贈与による所有権移転登記は行わずに、贈与税の申告はしないというような具合です。

この場合、登記簿に変動がないため、第三者が贈与の事実を知ることはできません。税務署も贈与を知ることができません。

そのため、このような場合には書面による贈与であったとしても、財産の取得時期については例外的な取扱いがされます。

具体的には、所有権の登記や登録の目的となる財産について、何らかの支障や理由がないにも関わらず、移転手続きをしていないような場合には、実際に登記や登録があった時に贈与があったものとして取扱われることになります。このように、贈与契約書の作成をしたとしても、長期間登記や登録をしない合理的な理由が無い場合には、原則的な取扱いは適用されません。たとえ公正証書によって贈与契約書を作成したとしても同じです。

書面による贈与契約が存在していれば、契約の効力発生時が必ず財産の取得時期になるというわけではないのです。4. 農地には注意

農地を贈与するときも例外的な取扱いをします。農地については農地法の関係で、贈与をするのであれば農業委員会の許可又は届出が必要になっています。包括的な地位を承継する相続では許可等は必要ありませんが、贈与は違います。そのため、許可があった日又は届出の効力が生じた日を贈与の取得時期として取扱うことになっています。贈与契約書を作成した日ではありません。

したがって、年末間際に農地の贈与をするときは注意しましょう。許可があった日又は届出の効力が生じた日によっては、贈与年が1年ずれてしまう可能性があります。ただし、年末までに許可等の申請書類を提出しているのであれば、翌年の3月15日までに許可等を受けられれば年内の贈与として取扱うことができます。5. 税贈与の事実はしっかりと

贈与が行われたかどうかは、その客観的事実があるかどうかが重要です。贈与があったのであれば、その事実に基づき贈与財産の支配管理は受贈者へ移っているはずです。その点をしっかりとしておきましょう。

贈与契約は仮装行為や予約契約なのでは?と疑われるようなものであると、その贈与はそもそも無かったことにされてしまうでしょう。2025年11月11日

-

5400号

税務調査もAIの時代

デジタルDXの流れもあり、最近の世の中をみているとAIの活用はもはや一般的になりつつあります。AIといえば、20年以上前のスピルバーグ監督の映画AI(Artificial Intelligence)をふと思い出して懐かしんでしまいました。AIロボットが外を歩き回るような日はまだ先なのでしょうが、最近は税務調査にもAIが活用されていることはご存知ですか。

1. 相続税調査へのAI利用が始まる

法人税の調査では、すでに数年前からAIが導入されています。申告内容のデータに基づいて、AIが申告漏れの可能性が高い納税者を選定するなどしており、その活用がされているのです。

この流れがいよいよ相続税にもやってきました。

令和7年7月からは、相続税の税務調査についてもAIが本格的に導入されることになりました。AIの活用方法ですがこれは法人税と同じく、まずは税務調査を行う先の選定です。

国税庁が独自開発したAIを活用してデータ分析を行い、その結果をもとに税務調査を行うべき先を効率的に選定します。2. AIは何をする?

AIはどのように相続税の調査選定を行うのか。もう少し具体的な内容をみてみましょう。

国税庁のAIシステムは、令和5年以降に発生した全国の全ての相続税申告書データを分析します。

分析にあたっては、申告漏れなどが生じる可能性が高いかどうかを判断してスコア付け(数値化)します。そして、このスコアが高い場合には、申告漏れリスクが高い案件であるとAIが判断したものになります。

現場の各税務署では、この結果をもとに実際に税務調査を行うかどうかの選定の参考にするというわけです。

税務調査の必要がある事案を効率的に選定するためにAIを活用する、ということが導入背景ですので、スコアが高ければほぼ間違いなく税務調査が行われることになりそうです。反対にスコアが低ければ、調査の確率は低くなると思われます。いずれにしても、税務署全体の調査選定レベルは向上するでしょう。

AIは、過去の調査事績を踏まえたうえで、確定申告書や財産債務調書などの情報も参考にしながらスコアを付けるようです。AIであれば学習をするはずなので、スコア付けのルールや内容は段々と改善されていくことでしょう。3. 預貯金等はオンライン照会

AIによる調査選定以外にも業務の効率化は進んでいます。相続税の調査ではお金の流れを確認するために、預貯金等の動きを把握する必要があります。そのため、税務署は金融機関に対して口座情報の照会を行うことになるのですが、いまやその多くがオンラインで行われています。数年前までは書面で照会を行っていたため結果を得るまでには時間がかかっていましたが、オンライン照会であれば数日で情報が取得でき、かつ簡単にできるようになりました。

そして、オンライン照会を行うのはなにも銀行だけではありません。生命保険会社や証券会社についても順次対応を広げており、今後はクレジットカード会社や電子マネー業者にも拡充させることを考えているようです。

マイナンバーが導入される際にも言われていましたが、税務署がお金の流れや決済情報をオンラインで簡単に把握できる時代になりつつあるのです。4. 今後はAIが情報分析か

いまのところは税務調査先の選定にAIを利用していますが、将来的にはこれに限らずもっと多様な業務に活用されていくと思われます。オンライン照会で得た金融機関の情報も分析されることでしょう。

年数を経過すればするほどAIの学習量は増えますので、年々精度は向上するはずです。AIであれば人間よりも多くの情報分析を行えますから、今までよりも申告内容が細かくチェックされそうです。

そうすると、対峙するこちら側も上手にAIを活用することが重要になってくるのでしょう。5. 税務調査への対応力

相続税は、法人税などの申告とは異なります。

相続税の税務調査では、当然ですが被相続人はこの世にはいません。そのため、生前のこと、相続財産のことなどを本人に直接質問することができません。そこで、本人ではなく相続人などに状況を聞くことになります。このように、相続税の税務調査では相続人や税理士が応対するわけであり、ここが他の税務調査とは大きく異なるところです。

AIも当然重要ですが、税務調査は現実世界で相対して行われます。だからこそ、様々な経験に基づいた専門家のノウハウ、勘どころはこれからも大切であり、そこが税理士の腕の見せ所です。2025年9月30日

-

5399号

続・物納が使い易くなる?

令和7年度の税制改正では、相続税の物納制度に関して見直し予定があると、2025年2月号でお伝えをしたところです。この見直しに関して、国税庁からその詳細な内容が発表されました。そこには、税制改正大綱からは見えない内容が結構盛り込まれていたのです。

1. 改正された内容

大綱では、「物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数は納期限等における申請者の平均余命の年数を上限とする等の見直しを行う」と記載されていました。

最後に等という表記があるのが曲者で、このほどその詳細が明らかになったのですが、物納許可限度額の具体的な内容は次の3点になります。

① 将来の収入金額の減少が確実であると見込まれる場合の計算方法の明確化

② 物納計算時の延納可能年数を、相続財産の種類や平均余命年数を考慮して計算

③ 延納期間終了後における生活費及び事業経費を加算

そもそも物納許可限度額は、現金による納付可能額、および延納による納付可能額を差し引いて計算しますので、その計算方法を見直したというわけです。ただ、これだけでは難しいですので、内容をひとつずつ確認することにしましょう。2. ①年間の収入見込みの計算

延納を分かり易くいうと、国から税金相当の借入れをして分割払いをすることです。物納は、延納による分割払いをしても返済することが難しい場合に限って、相続財産そのもので代物弁済するようなものです。そのため、分割払いの良し悪しを見極めるために、まずは収入見込みを計算することから始まります。

ちなみに、この収入見込みは前年度の実績をもとに計算しますが、相続によって変動が見込まれるのであれば、それを加味する必要があります。例えば、相続財産から地代収入が発生するような場合には、その分を収入見込みに加算するという感じです。

この取扱いは従前から変わっていないのですが、相続による変動の加味をうっかり忘れているようなケースが多いのでは?と感じます。これを忘れていると、国税局の担当者から必ず指摘が入りますので要注意ポイントです。

今回の改正点は、延納期間中に収入金額の減少が確実であると見込まれる場合には、その減少内容を加味できることが明確化されました。確実とあるので、ある程度の客観性のある見込みが必要になるでしょう。

記載要領には、「収入金額の減少することを証する書類を提出してください」との記載があり、例示として定年退職等により収入が減少することが挙げられています。

このように、将来の収入減少が見込まれるようなときは、いままでよりも物納が使い易くなるわけです。3. ②物納計算時の延納可能年数

延納によって納付可能な金額を計算する際の年数は、延納可能最長年数と平均余命年数のいずれか短い年数を用います。平均余命年数は、2025年2月号のエーティーオー通信のとおり完全生命表による年数を利用します。

新たな取扱いは、延納可能最長年数について相続財産の種類に応じた調整をすることになりました。不動産等は最長20年の延納、動産等は最長10年の延納と、期間が異なるためこれを財産割合で加重平均した期間を利用する感じです。

いままでは、不動産等の割合が75%以上あると延納年数は一律20年とされていたのですが、今後は動産等の年数も加味した20年以下の年数と、平均余命年数のいずれか短い年数になります。実情にあわせて、年数の見直しを図ったというわけです。4. ③3か月分の生活費等を加算

今回の改正では、ちょっとしたおまけがありました。それが、延納期間終了後における生活費及び事業経費の加算です。いままでは、延納を判断するにあたり、当面の生活費として3か月分、当面の事業経費として1か月分の控除が可能でした。これが、今後は事業経費も同じく3か月分となりました。

そして物納ですが、延納後の生活費等に関する配慮はいままでありませんでしたが、新たに延納期間終了後における当面の生活費及び事業経費を見てくれるようになりました。延納と同じく、生活費等の3か月分を物納許可限度額に加算できるようになったのです。

たった3か月分だけの配慮ですから、そこまで多額にはならないでしょうが、面倒を見てくれる金額を多少増加してくれたのです。5. 国税局とのやり取り

今回の改正は、令和7年4月1日以後の相続開始分からが対象です。細かな改正点ではありますが、延納や物納を考えている方にとっては、いままでよりは使い易くなったと言えるでしょう。

実際に延納や物納を申請すると、申請資料の計算が正しいのかどうか、細かなチェックが入りますがその多くが国税局扱いです。申告後も許可を受けるまでは、その対応に気を遣う必要があるのです。2025年8月29日

-

5398号

新制度スマート変更登記ってなに?

すでに令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まっています。これまで相続登記を行うかどうかは任意でしたが、それが義務化され罰則も設けられました。そして、これに引き続き令和8年4月1日からは、住所等変更登記の義務化がスタートします

1. スマート変更登記とは

令和8年4月1日からは、不動産の所有者は「住所や氏名・名称」の変更が生じた場合には2年以内にその変更登記を行わなければなりません。相続登記と同じく義務化ですので当然に罰則が設けられており、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象になります。義務化の対象は住所や氏名等の変更ですので、個人であれば次のような場合です。

① 引っ越しなどで住所が変わった場合

② 結婚などで氏名が変わった場合

氏名の変更も含まれますので、結婚や養子縁組時などには注意が必要です。不動産を多数所有している方などであれば、登記の申請自体が煩わしいと思うことでしょう。もしも司法書士へ登記依頼をすれば手数料も生じます。

そこで、新たに「スマート変更登記」という制度がスタートしました。この制度を利用すると、法務局が職権で住所や氏名等の変更登記を行ってくれます。つまり、自分で登記申請を行わなくても良いという訳です。

スマート変更登記を利用したい方は、氏名、氏名のフリガナ、住所、生年月日、メールアドレス(これを検索用情報といいます)をあらかじめ法務局に申出します。2. メアドの登録が大事!

個人のスマート変更登記の仕組みはこうです。①法務局は検索用情報をもとに定期的に住基ネットに照会をかけます。②住所、氏名の変更があればその情報の提供を受けます。③変更があった方については変更登記をしてよいかどうかの確認メールを送信します。④変更登記をして良いと回答があった方だけ、職権による変更登記を行います。

ここでのポイントは、④で了解が得られた場合のみが対象ということです。住所を公示することに支障があるDV被害者等や、住基ネットの趣旨等にも配慮する必要があるとして事前に意思確認を行うルールになっているからです。したがって、検索用情報として登録したメールアドレスが間違っていたり、本人がメール確認を忘れたりすると職権による変更登記は行われません。

つまり、スマート変更登記はメールアドレスの登録とメールの確認が何よりも大事なのです。検索用情報の申出をしたから自分は大丈夫!と思っていたとしても、結局は義務違反になってしまう可能性もあります。3. 法人版もある

法人版のスマート変更登記もあります。これは、あらかじめ法務局に会社法人等番号の申出をすれば利用できます。法人の住所や名称は、そもそも法務局で管理されていますので、商業登記簿の変更登記があればそれを基に情報を連携します。個人の方と違ってDV等への配慮もいりませんので、メールで事前確認する必要はありません。不動産をすでに所有している法人であれば、会社法人等番号の申出さえしておけば、勝手に変更登記を行ってもらえます。

4. 不動産所有者のリスト化

住所等変更登記が義務化される背景は、所有者不明土地の問題を解消しようという流れの一環です。これは、すでに始まっている相続登記の義務化と同じ理由です。不動産の登記簿から所有者の判明ができて、正しい所在先に連絡することを可能とする、そのための整備事項というわけです。そして、相続登記をするためには、登記が必要な不動産を容易に把握できなければなりません。

そこで令和8年2月からは、所有権の登記名義人となっている不動産について、人ごとの一覧的なリストを交付請求できる「所有不動産記録証明制度」が始まります。なんと、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを法務局が検索、抽出して、そのリストを交付してくれるようになるのです。5. 被相続人所有の不動産を検索!

詳細はこれからですが所有不動産記録証明制度では、①自分が所有権の登記名義人となっている不動産の交付請求、②被相続人が所有権の登記名義人となっている不動産についての相続人等からの交付請求、ができる予定です。この制度を上手に活用すれば、相続不動産の把握漏れは無くなることでしょう。

すでに、新たに個人が所有権の登記名義人となる場合は、原則として検索用情報を申し出ることが必要になっています。スマート変更登記の申出制度と合わせて運用することで、氏名(フリガナ)、住所、生年月日の把握ができるようになります。法務局としては、同姓同名への対応もバッチリといったところです。この制度が始まれば、当然ですが税務署だって相続税の税務調査に活用してくることでしょう。2025年7月31日

-

5397号

金の売却、支払調書と確定申告

ここ最近、金価格の相場上昇が著しいです。つい数年前までは1グラム当たり数千円であった記憶があり、相場観としても1万円未満だったと思います。それが、いまや1万5千円を超えるまでになりました。相場はまだ上昇しそうな気配もありますが、金の売却で利益が生じたのであれば確定申告を忘れずに行いましょう。

1. 金売却時の支払調書

最近の金価格は上昇しており、相場がとても高くなっています。そのような背景もあり、相続によって金を取得した方など、金を保有している方の中には今のうちに売却をしようと考えている方もいると思います。

金の売却金額が200万円を超える場合、買取業者には支払調書を提出する義務が課せられており、税務署に売却した情報が通知される仕組みになっています。そこで、この支払調書の内容をもう少し確認してみましょう。

売却金額が200万円超という判定は、1回あたりの金額です。したがって、1回の売却金額が200万円以下の場合には支払調書は提出されません。例えば、150万円の売却取引が2回の場合には対象外です。

提出の対象範囲は金地金等であり、「金地金、白金地金(プラチナ地金)、金貨、白金貨(プラチナコイン)」の売却です。したがって、銀地金、貴金属製品やジュエリーなどは支払調書の提出対象外というわけです。2. 支払調書の対象外であっても

税務署への支払調書の提出対象外であるからといって取引の内容が残らないだろうと考えるのは間違いです。

金などの取引内容をチェックしたいのは何も税務署だけではありません。宝石・貴金属等取扱業者は、犯罪収益移転防止法により、いわゆるマネーロンダリングやテロ資金供与等の防止対策として本人確認を行う必要があります。また、金地金等の売買を行っている業者は通常は古物営業法に基づく古物商や、質屋営業法に基づく質屋の登録業者のはずです。これらの業者は台帳を設けて取引内容を記録する義務がありますので、少額の売却であったとしても取引相手の氏名・住所などが記録されます。つまり、取引情報自体は買取業者側でしっかりと管理されており、税務署はその内容を確認することができるのです。3. 譲渡所得が50万円超なら確定申告

金地金等の売却による利益は、所得税では総合課税の譲渡所得という区分に該当します。利益が生じた場合には、原則として確定申告を行って税金を納めなくてはなりません。この譲渡所得の計算は、金地金等の所有期間に応じて次のように計算します。

① 所有期間が5年以内の場合

売却金額 -(取得費+譲渡費用)- 最大50万円 = 課税される譲渡所得② 所有期間が5年超の場合

( 売却金額 -(取得費+譲渡費用)- 最大50万円 )×1/2 = 課税される譲渡所得上記計算式のなかの「-最大50万円」は特別控除額といい、①と②あわせて差し引ける合計の年間額です。つまり、年間50万円超の利益が生じた場合には、課税所得が算出されるというわけです。逆に利益が50万円以下ならば確定申告をしなくても弊害はありません。また、所有期間が5年超の場合は課税対象額が1/2になっています。税負担面からいえば、5年超所有してから売却したほうがかなり有利といえます。

4. 金製品でも30万円超なら申告対象

金製品や貴金属などを売却した場合にはどうなるのでしょう。金相場が高騰していることから、これら金製品等の売却金額も相当高くなっているはずです。金地金等の売却ではないために支払調書の対象外、そのため確定申告は必要ないという噂を聞くことがありますが、それは正しくは間違いです。

生活用動産であったとしても、貴金属や宝石、書画、骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは譲渡所得の課税対象になっています。ただし、上記3の計算式で見たように50万円の特別控除枠がありますので、利益が50万円までであれば申告しなくても問題ありません。金地金の利益が40万円で貴金属の利益が20万円の場合には、利益が合計60万円となります。他の所得状況によっては、確定申告で税金を納める必要があるというのがルールです。5. 取得費の確認が大事

税務署に支払調書が提出されるのか、それとも提出されないのか、自動的に情報収集される範囲は決まっています。ただし、提出対象外だからといって確定申告が必要でないとは限りません。金地金等や金製品等の売却では、どうしても売却金額そのものに目が行きがちです。

しかし、税金を考える上では利益である譲渡所得が生じるか否かがポイントなのです。相続で取得した金地金等であれば、いつ頃いくらで取得したものか、取得費は分かりますか?何も分からなければ売却金額の5%を取得費とするしかありませんが、ある程度の推測でも良いので調査をしたでしょうか。金地金等であれば刻印などで製造年を調べることができるため、取得費を推測する方法のひとつになります。売却時の取得費はいくらなのか、これを事前に把握しておくことが大事です。2025年6月30日

-

5396号

届出書は税務署との協定

新たに事業を開始したのであれば開業届出書、会社を設立したのであれば法人設立届出書を税務署に提出します。届出書の一例を挙げましたが、税務では各局面において様々な届出書が定められており、この届出によって実務が動いています。たかが届出書と思いがちですが、その効力は非常に強力なものです。

1.届出書はまるで協定書

届出書、申請書、申出書など税務署へ提出する書類の種類と呼称は多種多様ですが、これらの書類の提出によって税務上の取扱いが定まるものが多くあります。名称が届出書等となっていることから簡易的な書類に思いがちですが、必ずしもそうとは言えません。これらの書類の中には、実際には協定書と同じようなものとして取扱われているものが多く含まれています。

協定の意味を辞書で引きますと、「紛争・競争などを避けるため、協議して取り決めること。文書による合意」などと書かれています。届出書等は、あくまで届出事項を記載して税務署へ提出をするものであり、双方で協議をして締結した文書ではありませんが、重要性から言えばまさに協定書そのものと言っても過言では無いものもあるのです。そこで、今回は土地の貸し借り、いわゆる借地関係の届出書等はどんな運用がなされているかを確認してみましょう。2.無償返還に関する届出書

「土地の無償返還に関する届出書」というものはご存知でしょうか。建物の所有を目的とする土地の賃貸借を行う場合、一般的な取引慣行としては権利金の授受が行われます。なぜなら、賃借人に借地権という強固な権利が生じるからです。税務ではこの取引慣行に沿った課税ルールを定めているため、もしも権利金の授受がないまま借地権が設定された場合には、借地権に相当する経済的価値が賃借人に贈与されたとして課税関係を考えます。しかし、同族間での土地の賃貸借ではわざわざ権利金の授受を行わないことの方が多いでしょう。そこで、この課税問題を回避する方法の1つとして、「土地の無償返還に関する届出書」というものが用意されたのです。(この届出書は取引当事者に法人が含まれている場合にのみ利用できます。)

詳細は割愛しますが、この届出書を提出すれば、税務上では借地権に相当する経済的価値は賃借人に移転していないものとして取扱ってくれます。これにより、権利金の授受が行われなくても課税上の問題は生じないという訳です。3.借地借家法上はあくまで借地権有り

土地の無償返還に関する届出書を提出した場合、賃借人は借地権という権利を有していないことになるのでしょうか。借地借家法では、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことを借地権と定めています。したがって、建物の所有目的で土地の賃貸借を行えば、賃借人には借地権という権利が当然に生じます。賃借人は借地権を有していることに間違いありません。

そうすると、借地借家法(民法)と税法とでズレが生じることになりますが、これについては次のように考えると整理ができると思います。

「借地借家法上では賃借人は借地権を有しているが、税務上ではその経済的価値は移転しておらず、その価額はゼロとして取り扱うというルールを置いた。」

このように、この届出書の税務署への提出の効果はまさに協定そのものです。課税関係については超法規的に届出書のルールを優先するという強力なものなのです。4.借地権者の地位に変更がない旨の申出書

貸地を所有していた方がいたとします。ここで、借地人から借地権付建物を買い取って欲しいという打診を受けたため、土地所有者の子が借地権を購入しました。購入後は、土地所有者は親、借地人は子という親子の関係になります。一般的には地代の授受は行われなくなるはずです。そうするとどうなるのでしょうか?借地権は土地の賃貸借が前提ですので地代の支払いが無くなれば消滅し、税務上は使用貸借に移行したと考えます。そのため、お金を支払って購入した子の借地権の権利は無くなり、その価値は無償で移転したとして、親に贈与税が課税されることになります。これもまた酷なことです。そこで、この問題を回避するために「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」というものが用意されています。

この申出書を提出すると、地代の支払いがなくなったとしても子は従前どおり借地権を有しているものとして取扱ってくれます。つまり、税務上では子は借地権者のままです。土地の賃貸借契約は継続しているが地代を免除しているに過ぎないという理屈を付けることで税務上は解決させました。申出書の提出は、子を借地権者のままで取扱って欲しいという、協定の申し入れなのです。5.建物を取壊しても継続

4の場合で、もしも子が建物を取壊して駐車場運営を始めた場合はどうなるでしょうか?借地権は建物の所有を目的とする場合にだけ生じるため、地代の免除だけでは理屈付けができません。どうすべきか悩みどころですが、これも今までの取扱いを思い返せば結論は簡単です。

そうです!税務署との間では協定内容を優先する!これにつきます。届出書や申請書、申出書の提出があればその協定内容に従うのがルールです。したがって、この場合でも子は借地権者のままです。2025年5月30日

-

5395号

白色申告のメリットはもはや無い

収入規模が大きくないという理由で白色申告をしている方がまだ多くいるようです。不動産収入は相続で引き継いだマンション1部屋だけであり、帳簿作成は面倒なので白色申告にしているという方もいると思われます。理由が帳簿作成上の手間ということならばそれは勘違いです。白色申告であっても帳簿作成が必要なことをご存知ですか。

1. 白色でも帳簿が必要

白色申告者で事業所得等の合計額が300万円以下の一定の人は、確かに以前は帳簿の記帳義務及び記録保存義務がありませんでした。零細な事業者にまで記帳義務を課すことの必要性や事務負担とのバランスを考慮して例外を定めていたのです。この取扱いがあったからなのか、白色申告であれば帳簿を作る必要は無いのでそのメリットを享受する!と考えている方が多いような気がします。

しかし、平成26年1月1日からは、事業規模に関係がなく帳簿の作成義務があります。つまり、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている方は、その全員が帳簿を作成しなければならないのです。白色申告者だから作らなくても良い、とはなっていません。

ちなみに、帳簿というと正規の簿記のルールに従って記帳して貸借対照表と損益計算書を作成しなくてはいけないのでは?と思いがちですが、そこまでは要求されていません。現金出納帳や固定資産台帳などの簡易な帳簿でも良いことになっています。2. 帳簿が無いと罰則強化!

ただ、そんなことを言われても青色申告は気持ち的にハードルが高いから白色申告にしよう。そして、帳簿作成は割愛してしまおうか?と考える方がいるかもしれません。そこで国税当局はこういう方に対しては厳しい罰則を設けました。事業者が売上げに関する帳簿を保存していないことや売上げの記載が不十分であったことが税務調査で把握され、帳簿に記載すべき事項について申告漏れが生じた場合には、過少申告加算税等を10%加重するというペナルティを置いたのです。この罰則規定は令和6年1月1日以後に申告期限が到来するものからスタートしています。すでに令和5年分の確定申告から始まっているのです。

3. 青色申告を選択すべき?

不動産所得に関して言えば、その規模に応じて事業と業務という区分けがされます。私は事業的規模ではないから良いのではと勘違いしがちですが、帳簿作成の義務は業務的規模の方であっても一緒です。

そうすると、白色申告にしておくメリットはもはや無くなったと言っても過言ではないでしょう。どんな方であっても簡単な売上集計表や経費集計表は作成されているでしょうから、青色申告を選択することによる実質的な追加負担はあまり生じないはずです。4. 青色申告でメリット享受

青色申告を選択すれば、最低でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。必要経費が単純に10万円アップするのですから使わない手はありません。この他にも、赤字が生じた場合には3年間の繰り越しが出来ることや、赤字を前年の所得に繰り戻して所得税の還付を受けることも可能です。白色申告で一番の大きな問題は赤字が繰り越せないことです。例えば、賃貸建物に大規模修繕工事が発生して多額の費用が計上されることもあるでしょう。このようなときは、大きな赤字になる可能性がとても高いですが、白色申告では赤字の繰り越しはできないことになっています。

5. 雑所得でも書類保存が必要

不動産所得や事業所得などではなく雑所得となる業務を行っている場合で、前々年の収入金額が300万円を超える方は一定の書類を保存する必要があります。また、前々年の収入金額が1000万円を超えるような場合には、収支内訳書を確定申告書に添付しなければなりません。なお、ここでの判断基準は収入です。所得(利益)ではありませんので注意しましょう。このように、何らかの業務収入があるのであれば、帳簿の作成義務まではありませんが一定の書類を保存しなくてはなりません。

また、雑所得の話題といえば、事業所得との区分についての取扱いです。雑所得の場合は赤字になったとしても給与所得などの他の所得とその赤字を通算することはできません。そこで、本来は雑所得とすべきものを事業所得で申告して赤字を通算、所得税の還付を受けているケースが結構見受けられました。そのため、事業所得かそれとも雑所得のいずれで申告すべきなのか、について国税当局の指針が令和4年に示されたのです。

この取扱いを見ると、雑所得であっても帳簿作成は行っておくべきと思います。この取扱いの明確化ですが、今年の10月で公表されてからちょうど3年が経過します。事業所得で申告しているが経常的に赤字体質、いつもその赤字を損益通算しているような方は、申告内容によってはそろそろ目を付けられるかも知れません。赤字の理由を説明できるようにしておきましょう。2025年4月30日

-

5394号

物納を利用して借地人になる?

前回のエーティーオー通信では物納の話をしましたが、物納に関しては面白い利用の仕方もあります。物納許可を受けるとその財産は国の所有になりますが、物納後は国からその財産を借受ける手続きも可能です。このようにすれば物納後も引き続き利用ができるというわけです。

1.何を物納する?

延納によっても相続税を納付することが困難であるとして物納申請ができる要件を満たしました。そうすると、次は物納する財産は何にするかを考えなくてはなりません。相続税に充当される金額、これを「収納価額」といいますが、この金額は物納財産の時価ではなく、相続税評価額で行うというルールがあります。したがって、相続税評価額よりも高く売却できる可能性があるならば、物納などせずに売却をした方が有利であり、手残りは多くなります。このようなことから、実務的には高く売却することが難しい貸地(いわゆる底地)を物納対象にすることが比較的多いのです。

2.底地を物納する

貸地があればよいですが、無い場合やそれだけでは足りない場合はどうするのか?もし相続財産に貸地以外の土地があるならば、自ら底地を作って物納するのはいかがでしょう。例えば、相続財産として賃貸アパートの土地建物があるとします。このときに、賃貸アパートの土地の底地部分だけを物納に充てるのです。物納後は建物と借地権を所有することになるため、相続人は国へ地代を支払って土地を借受けることになります。すなわち、土地を所有しないで賃貸アパート経営をする借地人の立場になるわけです。こうすれば、地代の支払いは必要になりますが、物納後も賃貸アパート経営を継続して収入を得ることができます。なお、当然ですが物納対象はあくまで底地部分ですから収納価額は「相続税評価額×(1-借地権割合)」です。

ちなみに、自宅の土地建物の底地部分だけを物納対象にすることもできますが、この場合には一定の要件をクリアする必要があります。3.無償返還の底地

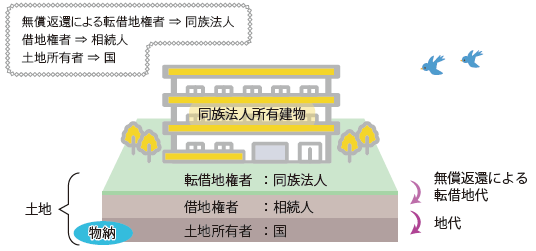

被相続人は賃貸アパートの敷地である土地だけを所有しており、賃貸アパートは同族法人が所有しているケースも多いと思います。このようなときは、土地の無償返還に関する届出書を提出して同族法人は地代を支払っていることでしょう。この場合の土地の相続税評価額は、土地の自用地評価額の80%で評価されているはずです。そこで、この土地を物納すればこの80%相当が収納価額として相続税に充てられ、かつ同族法人は借地人として土地を借り続けられると思うかもしれません。しかし、この場合にはそうはなりません。物納することはできますが、国と同族法人の間で土地の無償返還に関する届出制度を継続することはできないため、この場合には底地の物納として取扱われることになります。つまり、先ほどと同じように収納価額は「相続税評価額×(1-借地権割合)」です。土地のうち底地部分だけが物納されることから、物納後は次のような権利関係になります。

4.物納で借地人になる

このように、土地のうち底地部分だけを物納した場合には、相続人は新たに借地人となるのです。今までは土地そのものを所有していたことから違和感を抱く方もいそうですが、国へ地代を支払いさえすれば土地利用ができることに変わりはありません。日本では借地人の権利が非常に強いので、思ったよりも問題が無いと感じるかもしれません。また、何と言っても地主である土地所有者は国です。これは考えようによっては優良地主です。なぜなら、底地である土地を勝手に第三者に売却するようなことは行わないからです。貸地はその契約の性質等から、原則として競売などは行わず、売り払うのであれば土地を利用している借地権者に対して行うことになっているからです。知らないうちに地主が変わるようなことはありません。

5.買い戻しもできる

底地物納をして借地人として利用をしてきたが、相続からだいぶ年月も経過して資力も回復したというのであれば、国から土地を買い戻すこともできます。ケースバイケースですが、物納もうまく活用すれば使い道が色々あるのです。

2025年3月31日

-

5393号

物納が使い易くなる?

令和7年度の税制改正大綱では、相続税の物納制度に関する見直しが盛り込まれました。他の改正内容に比べればマイナー項目なのかあまり注目されていないようですが、これからは物納が使い易くなりそうです。

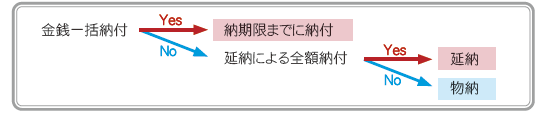

1. 物納をするには

相続税は金銭で一括納付することが原則です。ただし、この納付が難しい場合には現預金による一部納付後の相続税について、延納や物納があるのはご承知の通りです。このうち延納については、以前にも何度か取り上げて述べてきましたが、その内容は最長20年間の元金均等の分割払い制度と思って頂ければ良いでしょう。そして、この延納によっても納付することが困難な場合に限って、物納が適用できることになっています。

つまり、物納を利用したいと思っていたとしても、延納を利用すれば相続税の全額を納付することが可能であると判断される場合には、そもそも物納申請すらできない取扱いになっているのです。

2. 収入があると物納は難しい

延納によって全額納付が可能か、それとも延納でも難しいので物納を認めるかの判断基準はおおまかには次のようになります。

まず、①物納を申請する方の今後の年間の収入見込みを計算します。そこから、②配偶者などの扶養者の人数に応じて定められている年間生活費、所得税や社会保険料の負担額、③事業に必要な経費を差し引いた金額を出します(①-②-③)。この金額を、国は1年間に税金に充てられる納付資力だと見なします。当然ですが、②に遊興費などは入りません。多少の金額調整は可能ですが、税金・社会保険料と必要経費を差し引いた後の稼ぎは全て納税のために使えるはずだという厳しい内容です。この金額に延納可能年数を掛けたものが、延納によって納付可能な金額となります。そして、相続税がこの延納可能額を超えるのであれば、その分に限りようやく物納ができるという流れです。

一般的に物納を考える方は相続財産に占める不動産等の割合が高いため、延納可能年数は最長期間である20年になるでしょう。したがって、相続後の収入がある程度見込まれる場合は20年を掛けた金額が多額に上り、物納が認められないケースが多発します。これが、物納は難しいと言われる1つの要因です。3. 延納可能年数の見直し

このように物納が難しいのは、納付すべき相続税から先に延納可能額を差し引き、その残りについてだけ物納を認める計算方法になっているからです。しかし、よく考えてみましょう。延納は最長20年とされてはいるものの、その方が高齢であったとしたらどうでしょう。悲しいことですが、もしかしたら20年経過前に死亡してしまう可能性もあります。本人の死亡により延納できない期間があるのであれば、その分は計算年数を少なくしても良いはずです。そこで、令和7年の税制改正では延納可能年数に上限が設けられる予定です。

具体的には、物納申請者の平均余命を延納可能年数の上限として、物納できるか否かの判断をすることになります。これからは、年齢によって物納可否が異なる結果になります。4. 高齢だと物納しやすい?

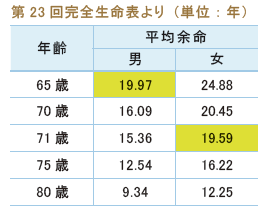

平均余命の年数は、厚生労働省が公表している完全生命表を用いると思われます。そこで、平均余命が20年を切るのは何歳なのか?調べてみました。

男性は65歳を超えると、女性は71歳を超えると平均余命が20年を切るようです。是非とも物納を利用したい場合には、この年齢以上の相続人が物納予定財産を相続すれば、いままでよりも延納可能額が少なくなります。つまり、物納制度は使い易くなるのです。長寿の世の中、相続人が高齢なケースが増えています。物納をしたいのであれば、相続人の年齢までを考慮した遺産分割をする必要が生じるのでしょうか。

5. 物納は延納とセットで考える!

物納は、延納とセットで考えなくてはならない制度だとお分かりになったと思います。相続税の納税については、延納・物納の助言もできる税理士にご相談を!

2025年2月28日

-

5392号

固定資産税は目を光らせている

住宅用地については固定資産税と都市計画税が軽減されることは皆さまも良くご存知のことでしょう。固定資産税であれば課税標準が価格の1/6になるという住宅用地の特例のことです。実はこの特例の適用にあたって、最近急速に広がりをみせているレンタサイクル事業が影響を及ぼしてくるのです。

1. 住宅用地の特例をおさらい

念のため、固定資産税と都市計画税の負担が軽減される「住宅用地の特例」の内容を復習しておきましょう。住宅用地は、小規模住宅用地と一般住宅用地の2つに分かれます。①小規模住宅用地は住宅1戸あたり200㎡までの土地をいい、固定資産税の課税標準は1/6になります。②一般住宅用地は住宅1戸当たり200㎡を超えて家屋の床面積の10倍までの土地をいい、固定資産税の課税標準は1/3になります。参考として軽減割合の詳細を下表に記載しました。なお、あくまでも住宅用家屋の敷地として利用している部分だけが対象です。

区分 固定資産税の課税標準 都市計画税の課税標準 小規模住宅用地 住宅1戸につき200㎡まで 価格×1/6 価格×1/3 一般住宅用地 家屋の床面積の10倍まで(小規模住宅用地以外) 価格×1/3 価格×2/3 ※課税標準とは、税額を計算するための基になる金額です。

ここでのポイントは、小規模住宅用地は住宅1戸あたり200㎡が設定されているということです。したがって、アパートなど1棟に複数戸数がある建物の場合は、(戸数×200㎡)までという計算になるため、通常は敷地の全てが小規模住宅用地に該当します。

2. レンタサイクルの敷地はダメ

最近、都内を中心にレンタサイクルなどのサービスが急速に広がりを見せています。特に、水色の車体の電動キックボードを街中で良く見かけませんか?これは、LUUP(ループ)という電動キックボードと電動アシスト自転車のシェアリングサービスであり、とても有名なのではないでしょうか。試しにLUUPが配置されている東京都内のステーションをインターネット上の地図で見てみると、都内23区を中心に物凄いことになっています。至るところにあるという感じです。これらのレンタサイクルなどですが、一般的には建物と道路の間の空きスペースを利用して設置されているようです。このスペース、テナントビルの横であればそもそも非住宅用地なので影響はありません。ところが、アパート敷地横のちょっとした空間に設置されていたとしたらどうでしょう。実はこの場合、その部分はもはや住宅の敷地として利用されていないことから非住宅用地として取扱われてしまうのです。つまり、レンタサイクルなどのシェアリング事業部分の土地は住宅用地の特例対象地から外れ、固定資産税と都市計画税の負担が増加します。

土地の面積としてはそこまで広くなく、ほんの数㎡~数十㎡であったとしてもこの影響はまったく寝耳に水だ!という方が多いのではないでしょうか。東京都主税局はこの調査に力を入れているようで、見つけ次第に是正する旨のお尋ね文書を郵送しています。したがって、固定資産税等の負担が増えることを見越して設置場所の賃料を設定しないと本来はダメなのです。なお、運営会社もこの問題は把握しているようですので、もしも非住宅用地になってしまうのであれば設置料の見直しができるか相談をすると良いでしょう。この他にも、カーシェアリング用地として自宅敷地の一部を貸付けしているような場合も同じ理屈で非住宅用地になります。

固定資産税の担当者は、住宅地を中心に設置場所をインターネットで調べたうえで、現地を確認すれば一目瞭然ということです。3. 私道は要注意

道路の用に供されている一定の土地は、固定資産税と都市計画税が非課税になります。いわゆる私道に対する取扱いです。これについても注意が必要です。道路部分に利用上の制約がある場合には、非課税要件に合致しないとして非課税が取消され、課税される恐れがあります。自分が所有する土地だから良いだろうと、私道部分にはみ出た形状でレンタサイクルなどを設置してしまうと非課税が取消されてしまうのです。私道部分にプランターなどが置いてあったとしても、これらは多めに見てくれていたようですが、レンタサイクルなどの設置場所はダメです。土地の貸付けという収益事業を行っていることからして厳しい運用がなされます。

4. 償却資産税も注意

事業の用に供している減価償却資産は償却資産税(固定資産税)の対象です。おそらく、今後は太陽光設備の申告が漏れていないかどうかのお尋ねが増えるのではないでしょうか。東京都などでは2025年4月から太陽光パネルの設置義務化がスタートします。原則、大手ハウスメーカーの新築住宅はこの縛りを受けることになります。つまり、新築の賃貸住宅であれば太陽光設備の申告が無いとおかしい訳です。固定資産税の課税漏れが無いかどうかは様々な角度からチェックされるのです。

2025年1月31日