退職金は、税制上優遇されているというお話は聞いたことがあるかもしれません。今回は、退職金の税務上の取扱いや受け取る際の注意点などをご紹介致します。

1.所得税の取扱い

(1)生前退職金

退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除が設けられ、2分の1課税や他の所得と分離して課税されるなど、所得税の負担が軽くなるよう配慮されています。仮に勤続年数が40年であれば、退職所得控除額2,200万円までは所得税及び住民税がかかりません。

① 所得金額の計算方法

退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

※役員等勤続年数が5年以下の方が支払いを受ける退職金は2分の1課税の適用がありません。

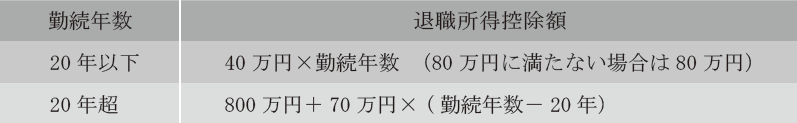

② 退職所得控除額

(2)退職所得として取り扱うことができるもの

原則として、退職所得として課税される退職金は、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職に起因して一時に支払われることとなった給与をいいます。

例外的に、次のもの等は退職所得となります。

① 分掌変更等により受け取る退職金

引き続き勤務する場合であっても、役員の分掌変更等により、例えば、代表取締役から代表権のない非常勤役員となり、報酬が50%以上減少したことなど、職務内容や地位が激変した者に対して、分掌変更前における役員であった勤務期間に対する退職金です。退職金の支払いにより、会社の利益と資産が減少するため、一般的に株価は下がります。株式の贈与の際に退職金を支払うと贈与税(相続税)の節税効果も期待できます。

② 小規模企業共済

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が加入できる積立による退職金制度です。掛金は全額を所得控除でき、節税効果があるため、加入している方も多いと思います。退任や65歳以上の解約により受け取った一時金は退職所得の扱いです。

③ iDeCo

iDeCoは、自分で決めた掛金を毎月積み立てながら、その掛金を自分で運用していく年金制度です。基本的に60歳になるまでは積み立てた年金資産を引き出せません。このように自身の年金の上乗せのための積み立てというイメージが強いかもしれませんが、一括で受け取った一時金は退職手当等とみなされます。

なお、掛金上限を増額する改正が予定されています。掛金は全額を所得控除でき、また、運用益は非課税ですので、加入時・受け取り時に3つの節税効果が期待できます。

2.退職手当等を受け取る際の注意点

一定の期間内に複数の退職手当等(退職手当等とみなされる一時金を含みます。)の支払いを受けた場合において、その年に支払いを受ける退職手当等の勤続期間の一部が前に受けた退職手当等の勤続期間と重複している場合には、退職所得控除額が重ねてとれないよう調整が行われる場合があります。

iDeCoの一時金と小規模企業共済の受取りでは、iDeCoを先に受け取り、5年を経過してから小規模企業共済を受け取る場合は調整がありません。令和8年1月1日以後にiDeCoの一時金を受け取る場合から、この5年ルールが10年ルールになります。ところが、小規模企業共済を先に受け取り、その後iDeCoを受け取る場合は20年ルールが適用されます。受け取り方の工夫で税金が違うことがありますので、ご注意ください。

3.相続税の取扱い(死亡退職金)

被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払いが確定した退職金を、相続人などが受け取った場合には、その退職金は相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはなりません。また、相続人が受け取った退職金のうち相続税の課税対象となる金額は、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を越える部分です。仮に相続人が3人であれば、1,500万円までは相続税がかかりません。

4.まとめ

退職金は、基本的に税務上の優遇が大きいといえます。

また、小規模企業共済やiDeCoは、掛金を所得控除でき節税効果がありますので、上手に利用して税負担を減少することができます。一方、所得税法上は有利な退職金も、相続直前に受け取ると相続財産となります。同族会社の役員の退職金は、受け取るタイミングがカギといえそうです。