マンションが実際の購入価格で評価される!!

~「評価通達により難い場合」??とは~

平成27年1月からの相続税の増税が迫る中、巷では”相続税対策”をテーマとするセミナーが盛んのようです。

税金安夫さんもそんなセミナーに参加されたようで、相続税評価額が格段に下がるマンション購入に興味を持たれたようです。相続直前にマンションを購入し、相続直後に購入価格とほぼ同額で売却するというもの。実質2億円のマンションがその4分の1の5,000万円の評価で済むとのこと。そんな旨い話、落とし穴はないかどうか心配になり、ATOの春山税理士に相談することにしました。

1.実際の購入価格で評価された事例

相続税の財産評価は、国税庁の財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)で行うと聞きました。

評価通達では、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を用いて評価します。マンションも原則この評価通達に基づき評価することになります。

購入した瞬間に評価額が購入価格の4分の1程度まで下がるマンションもあるようですが、税務調査で認められますか?

基本的にはOKです。でも、否認された事例もあります。評価通達は絶対的なものではありません。

どのようなケースですか。具体例があれば教えていただけませんか。

マンション購入に係る事例で最高裁まで争われたものがあります。概要は・・・

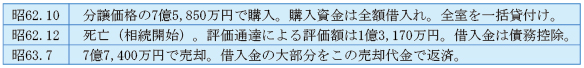

(次表のとおり。)。

相続人は評価通達に基づき1億3,170万円で申告しましたが、税務調査で評価額は購入価格とされ、最高裁(平5.10.28判決)も税務署の主張を認めたのです。

2.「マンション」は「商品」のようだ!!

原則としては評価通達で評価する。場合によっては購入価格での評価となる。判断を分ける指標みたいなものはありますか?

「評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情がある場合(評価通達により難い場合)」です。リトマス試験紙みたいなものがあれば税理士事務所も直ぐに購入しますが・・。

税理士の方でも確かでないということは、私みたいな素人には見当もつかないということですね。

先ほどの事例、第1審の東京地裁は面白いことを言っています。実質的には「商品」のようだ・・・と。

マンションが商品のようだということは、被相続人は不動産屋だったのですか?

不動産屋ではありません。東京地裁は、マンションの評価額を購入価格とした理由として、次のようなことを言っています。「相続の前後を通じて不動産がいわば一種の商品のような形で一時的に相続人及び被相続人の所有に帰属することとなったに過ぎない」と。商品(棚卸資産)と考えると、評価通達でも購入価格相当額で評価することになります。

3.借入資金の活用か否かで結論が異なるか?

この事例、借入金で購入し、売却代金で借入金を返済したようですが、借入金を活用したか否かで結論が分かれる可能性はありますか。

「商品」のようなものの購入に際し、借入れか否かは関係ないですね。最近の事例になりますが、相続直前に預貯金から2億9,300万円を引き出しマンションを購入し(評価通達では5,801万円)、相続開始直後に2億8,500万円で売却したケースの結論も「購入価格で評価」とされました。

そうですか・・・。では、相続人は直ぐに売却しなければいいのでしょう。2年我慢すればいいですか、3年経てば安全でしょうか。

今日の無料相談はここまでです。ここからの話は、事実関係を含め詳細にわたる検討が必要になります。後日、お見積書をお送りさせていただきます。本日はお疲れさまでした。

・・・・。

4.相続対策は信頼のおける税理士のもとで

春山税理士は有料になるとか言ったようですが、実際は返答に困ったのでしょう。不動産を購入して直ぐに相続を迎えることになったケース、相続直後に相続税の納税のため不動産を売却するケースもあります。そのほとんどの場合、評価通達による申告で認められているものと思われます。

一言で結論は出せませんが、評価通達を盾に取って目に余るような租税回避的なことをすると、課税当局は否認してきます。東京地裁は、「商品」のようだと言いましたが、相続開始時に一時的に評価額が大幅に下がる資産に転化させるようなケースは、「評価通達により難い場合」に該当すると考えた方がいいのかもしれません。

評価額を下げることだけに頭を使うととんでもない結果になることがあります。相続税対策、まずは信頼のおける税理士を見極めることから始めましょう。