アメリカ合衆国は子供たちに、どのように民主主義を刷り込んでいるかという話である。

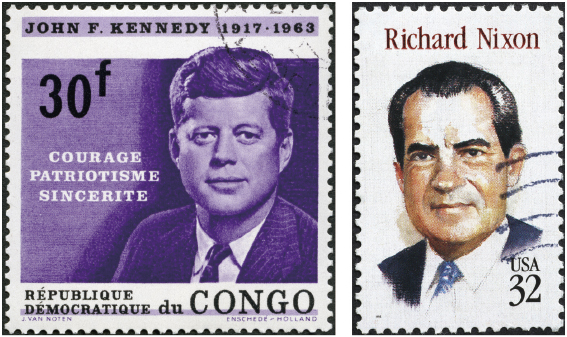

この稿の筆者が生まれた日に、合衆国では大統領選挙があり、共和党のドワイト・アイゼンハワーが民主党のアドレイ・スチーブンソンを破り、大統領に当選した。アイゼンハワーはそれから2期8年務めた。次に共和党リチャード・ニクソン副大統領対民主党のジョン・F・ケネディマサチューセツ州選出上院議員が戦った1960年の大統領選挙の際、筆者は合衆国インディアナ州の公立小学校の2年生であった。

アメリカの公立小学校の教室では、児童たちによる大統領選挙の模擬投票がある。担任の先生が、共和・民主の正副大統領選挙候補者の応援演説をする児童を教室の中から募って本格的な討論をさせるのだが、当時この学校の家庭では共和党支持が多く、ニクソンとヘンリー・ロッジJR.共和党副大統領候補の応援者は容易に決まった。民主党もテキサス出身の児童がリンドン・ジョンソン副大統領候補の応援に立つことになり、だれも手を挙げなかったのはケネディひとり。すると担任はなぜか日本から来た筆者にケネディの応援演説を指名したのである。数日の余裕を与えられて筆者は、同じ大学構内の住宅に住む日本人の博士課程のお兄さんの所に、応援演説の知恵を借りに行った。その内容は「ニクソンは次に金門・馬祖両島が攻撃を受けたら、米国は直ちに国共内戦に軍事介入すると言っているが、ケネディはより慎重だ。自分の国日本は台湾の隣にあり、第三次世界大戦につながる衝突は避けてほしいのでケネディを応援したい」といったものだったように記憶している。現代の台湾情勢を思うにつけても、忘れがたい思い出である。

ちなみに教室の模擬選挙では共和党が圧勝したが、大人たちの大統領選挙では民主党の辛勝だったのは周知のとおりである。さて、上記の経験を通じて筆者が言いたいのは、日本の教室では公職選挙の模擬投票を実名で、しかも各党の主張を生で戦わせることなどまずない。それは日本の教員も教育委員会も、大人たちの政治に忖度してしまうからなのだろうが、民主主義の本場の国では、そんな忖度などしないということなのだ。

さて、話は少し変わるが、この1960年は南北戦争開戦百年にあたり、教室や家庭ではその話で盛り上がった記憶もある。こちらのほうもインディアナ州が北軍側であったこともあり、学校は南部への忖度なしで「北軍が正しい」と教えていたような気がする。実際には教室には黒人の児童一人と東洋人の筆者が一人いるだけであとはみな白人の児童ばかり。しかも黒人の児童は子供たちの間ではいじめにあったりはしなかったが、保護者たちの間ではやや差別的扱いを受けていた(たとえば彼の誕生会の送迎にあたり、親の迎えの車は黒人居住区の中には入らない)記憶もある。だが、教室内ではともかく「リンカーンは黒人奴隷を解放した偉い大統領」ということになっていた。筆者はといえば、当時南北戦争への認識は「戦争ごっこ」の域を出ず、家庭内のトレイや北軍の兵隊人形、砲車の玩具などを動員して、ミシシッピ川に浮かんだ北軍側のモニター砲艦を模擬して遊んでいた記憶があるくらいである。しかし、「ゲティスバーグの演説」というのはなんとなく耳に残っていて、帰国後いずれかの頃に「人民の人民による人民のための政治」というのが民主主義の本質であると教えられ「そうかあれがそうだったのか」と、気が付いた次第である。