お役立ち情報

COLUMN

原則として月に一度、

代表 高木康裕が自身で執筆しております。

お客様の立場に立って、

新たな税務の情報や事例をご紹介。

辛口で税務の現場のナマの姿をお伝えして参ります!

年度:

タイトル:

-

5378号

会社を分けて簡易課税を活用!

消費税の計算方法には2種類あることをご存知ですか。原則課税と簡易課税です。どこかでは聞いたことがあることでしょう。この簡易課税による計算、上手に使えばいろいろなメリットがあります。また、新たに始まったインボイス制度への対応でも簡易課税の利用価値があります。

1. 簡易課税のメリット

消費税が課税される売上げ、この売上規模が5000万円以下であれば簡易課税方式によって消費税を計算することができます。ちなみに売上規模の判定は、原則として基準期間という2年前の売上げを用います。

この簡易課税を選択すると消費税の計算が簡単になるばかりではなく、税メリットが生じることが多いです。

例えば、貸店舗や貸事務所などの不動産賃貸業で課税売上げが4400万円(うち消費税400万円)、課税仕入れが880万円(うち消費税80万円)の場合を見てみましょう。

1 原則課税での納税額

売上消費税400万円 - 仕入消費税80万円 = 320万円 ⇒ 320万円の消費税

2 簡易課税での納税額

売上消費税400万円 - 売上消費税400万円 × 40% = 240万円 ⇒ 240万円の消費税

(原則より80万円お得!)

簡易課税では実際の仕入れに係る消費税は計算せず、売上げに係る消費税の何割かを納めるだけです。割合は事業の業種区分ごとに定められていて、不動産賃貸業であれば上記のとおり売上げの40%を差し引いて、残りの60%を納めれば良いのです。

つまり、実際の仕入れに係る消費税よりもこの割合が有利であると得をするわけです。特に不動産賃貸業の場合には、消費税を支払う仕入れが通常は売上げの40%も生じませんので簡易課税の方がお得になるはずです。なお、簡易課税では消費税還付を受けることができないため、多額の修繕費が見込まれるときなどは注意です。2. 簡易課税を利用

簡易課税の方が有利なケースだと分かったら是非利用しましょう。しかし、先ほどのとおり年間売上高が5000万円超の方は利用できません。それならば、売上高を5000万円以下にすれば良いのです。

1 法人の場合なら

会社を分けて売上高5000万円以下の法人を作りましょう。事業を切り分けることになるため現実には難しい面もありますが、不動産賃貸業の場合であれば比較的簡単です。物件ごとに考えればいいですし、もし1物件であるのならばビルを区分所有にしてフロアごとの所有にする、共有にするなどを行えば1社当たり5000万円以下にできるはずです。年間売上高が税込1億円であれば、2社に分ければ良いのです。

2 個人の場合なら

生前贈与をする、一部を法人化する、などをして年間売上高を5000万円以下にできないか探ってみましょう。

いずれにしても、不動産賃貸業の方は他業種に比べて実行し易いはずなので、消費税が課税される売上げが5000万円超の方は検討です。どれくらいの節税ができるのかをあらかじめ試算しましょう。新会社を作ると申告の手間が増えることになるため税理士報酬も増えるのではないかという心配が出てきそうですが、消費税のお得分が勝つのであればWin-Winです。さらに売上げが複数に分散することになりますから、法人税や所得税の観点からも有利に働くことでしょう。3. インボイス制度だって乗り切れる

簡易課税になれば、今話題のインボイス制度への経理対応も必要ありません。

インボイス制度で最も厄介で面倒なことは、原則課税では領収書や請求書などからインボイス登録番号を1つ1つ確認して処理をしなくてはならないことです。簡易課税はそもそも仕入れに係る消費税を計算しませんので、インボイス登録事業者に支払ったかどうかなどは関係ありません。インボイス制度が導入されてもお構いなしというわけです。4. 新会社の設立方法は要検討

会社を分けるのであれば、新会社を兄弟会社とするのか、それとも子会社とするのか。この際ですので、相続時の分割対策も踏まえておくのが良いでしょう。1人に承継させたい不動産であれば子会社を設立する、子ども2人に承継させたいのであれば兄弟会社を設立するという具合です。

また、設立手法には気を配る必要があります。通常通り新たに出資をして会社を設立するのか、それとも会社分割という方法を用いて設立するのか。設立後2年間の免税メリットが取れるか否か等に違いがあります。また、どちらを選択するにしても上手に計画実行しないと免税や簡易課税が利用できなくなる可能性があります。想定していた消費税の節税効果が無くなってしまっては元も子もありません。検討するのであれば税理士へ相談して進めましょう。2023年11月30日

-

5377号

相続税の延納ってどうなの?

税金は金銭で一括納付しなければならないのが原則です。たとえ多額の相続税が生じたとしても同じことです。そうは言うものの、相続税は財産税であるがゆえに実際には金銭一括納付が難しいことも多々あります。そこで例外的に、分割払いする延納や、相続財産で納付する物納という制度が設けられています。特に延納は使い勝手が良い場合があるので、一括納付が難しい方は検討価値ありです。

1. 延納を検討してみよう

相続税と贈与税について金銭で一括納付することが困難な場合には、延納制度が利用できます。実際には、税金が多額となる相続税で利用する場面が多いので、相続税のケースを前提にします。

延納が認められると、相続税を最長20年間の分割払いで納められます。納め方は元金均等方式です。そのため、支払総額は抑えられますが返済初期のうちは返済額が大きく、段々と減少していきます。例えば総額1億円で20年間の延納であれば、毎年500万円の元金と利子税(利子税の割合を以下「金利」と言います)を支払う感じです。

延納できる期間と金利は、相続で取得した不動産等(※)の割合によって変わり、以下のようになっています。

(※)不動産等とは、不動産、立木、不動産の上に存する権利、事業用減価償却資産、同族会社の株式・出資不動産等の割合 延納可能期間 令和5年の金利

(利子税割合)75%以上 動産等に係る相続税 10年 0.6% 不動産等に係る相続税 20年 0.4% 75%未満

50%以上動産等に係る相続税 10年 0.6% 不動産等に係る相続税 15年 0.4% (不動産等の割合が50%未満の場合は割愛) 2. 延納金利は思ったより低い

延納はやめた方が良い、延納を考えるなら金融機関から借りて納税した方が良いと聞いたなど、延納自体を検討しない方がいるようですが、1の表を良く見てみましょう。以前は延納金利が高かったこともあり、確かに金融機関から借りた方が有利なケースがありました。でも、現在の金利は0.4%または0.6%です。実務上はそのほとんどが不動産等に係る相続税の延納ですので、実質0.4%です。

適用される金利は年ごとに変わる変動金利ですが、思ったよりも低金利だと思いませんか。金融機関から同等の条件で借りるのは難しいのではないでしょうか。

しかも、繰り上げ返済はいつでも可能ですし、返済手数料も掛かりません。3. 担保設定費用も掛からない

もう1つ大きなメリットがあります。それは担保設定費用が生じないということです。

延納は国から相続税分の金銭を借りている状況と同じですから、担保提供が必要になります。銀行から借りる場合に担保がいるのと同じです。担保提供は、一般的には土地や建物などの不動産に対して抵当権設定をすることが多いでしょう。不動産に抵当権を設定するには、債権金額×0.4%の登録免許税を支払う必要がありますが、延納の場合には必要ありません。国が自ら職権で登記を行うからです。債権金額が1億円だとすると、40万円が浮くことになります。ちなみに、全ての納税が終了すれば、担保解除手続きは国が勝手に行ってくれます。4. 金利が経費にならないのであれば

相続税を納税するための借入金利は、必要経費にはなりません。延納の金利も同じです。収入を得るために生じたものではありませんので、不動産所得などがあったとしても経費計上はできません。そういう観点から考えれば、相続税のための借入れ・延納はできるだけ早く返済するのが得策です。

例えば、個人で賃貸不動産を所有しているのであれば、この機会に法人化を行うのはいかがでしょう。法人が資金調達をして個人から賃貸不動産を購入します。その代金で個人は相続税を支払います。延納しているのであれば延納税額の繰り上げ返済をします。法人は資産購入のための借入金ですので、この借入利息は紛れもない法人経費になります。金利負担を法人へ移すことで経費化するというわけです。5. 経験豊富な税理士に相談

延納許可を受けるための一番のハードルは担保提供できる財産があるか否かだと思います。でもそれは、金融機関から借りる場合も同様です。

つまり、納税計画を立てるのであれば、延納・物納の選択可否を含めた的確・柔軟なアドバイスができるのかどうか。ここが税理士選びの分かれ目です。2023年10月31日

-

5376号

マンション評価改正の影響を考える

来年の令和6年からマンションの相続税評価額の計算方法が大きく変更されます。いわゆるタワマン評価の見直しです。新聞報道等でも大きく取り上げられたことから、既にご存知の方も多いことでしょう。相続税関係で今年一番のホットなこの話題について、その影響を検証してみます。

1. 新たな評価方法

新たな評価方法は、令和6年1月1日以降の相続・遺贈・贈与により取得した財産から適用されます。適用対象は居住用の区分所有財産、いわゆるマンションです。居住用のものに限定されていますから、店舗や事務所などのテナント用途は対象外です。それでは、新たな評価方法はどのような手順で行うのか一応確認しましょう。なお、計算式等は執筆時点における情報によっています。多少変わる可能性がありますが、基本の考え方は次のとおりです。

①いままでの相続税評価額を利用

おそらく、評価方法自体を大幅に変えるのは難しかったのでしょう。新たな評価方法でも、まずは従来通りのマンション評価額を計算します。

②次に市場価格との乖離率(下記2参照)を調整

今回の目的は、相続税評価額が市場価格の60%相当となるように調整を行うことです。しかし、現実には市場価格がいくらなのかを個別判断するのは難しいため、割り切りをしました。具体的には、統計的手法により算定した数値を、評価対象マンションの市場価格との乖離率と仮定したのです。こうすれば、従来のマンション評価額にこの乖離率を掛けるだけで、理論的な市場価格が導き出せます。【新たなマンション評価の考え方】

従来の相続税評価額×乖離率×0.6=新評価額

⇓これを理論的な市場価格と仮定する

令和6年からのマンション評価額は、理論的な市場価格の60%相当になると見立てた上記計算式により評価します。したがって、乖離率の数値が大きくなればなるほど、新たなマンション評価額は増加していきます。

ちなみに乖離率が約1.666以下の場合は、すでに市場価格の60%水準以上に達していることになります。そのため、今回は説明を割愛しますが上記計算式は利用しません。2. 乖離率の計算式

今後はどのようになりそうか。新しい評価の肝は乖離率ですので、内容を確認しましょう。

乖離率 = 築年数×△0.033+総階数/33(1.0超は1.0)×0.239 + 所在階×0.018 +敷地利用権面積/専有面積×△1.195 + 3.220

小難しい計算式ですが、ポイントは黄色でマーカーした4つの指標を見れば良いのです。乖離率が大きくなる、つまり相続税評価額がより増加するのは次のような物件です。

①築年数が浅い、②総階数が高い、③所在階が高層、④敷地利用権面積/専有面積が小さい(容積率が大きい高層マンション)3. 調整の限界値は2.5倍?

それでは、「乖離率×0.6」は最大でどれくらいになりそうか?検証してみました。

新築の高層マンションで所在階は50階、50㎡の専有床面積に対して敷地利用権はたった1㎡と仮定します。(容積率的に考えると5000%なので有り得ないと思いますが)この前提で計算したところ、「乖離率×0.6=約2.58」となりました。つまり、評価額が増加したとしても従来の相続税評価額の2.5倍が限界と言えるでしょう。

実際にいくつか計算をしてみましたが、ほとんどの物件はおおよそ2倍前後になりました。4.影響実例を見る

① 都内のタワーマンション

築年数14年、43階建ての6階に所在する部屋は約1.80倍になりました。・実際の市場価格 約1億3000万円

・従来の相続税評価額 約1750万円(約13.4%)

・新たな相続税評価額 約3200万円(約24.6%)② 大阪のタワーマンション

築年数3年、42階建ての16階に所在する部屋は約2.09倍になりました。・実際の市場価格 約6200万円

・従来の相続税評価額 約1670万円(約26.9%)

・新たな相続税評価額 約3500万円(約56.4%)③ 都内のマンション(タワーマンション以外)

築年数7年、6階建ての5階に所在する部屋は約1.53倍になりました。・実際の市場価格 約9800万円

・従来の相続税評価額 約2600万円(約26.5%)

・新たな相続税評価額 約4000万円(約40.8%)5. 物件選びが益々重要

上記実例をみると傾向が良く分かります。タワーマンションは評価額が増加しますが、①都内のタワーマンションはそもそもの価格が高すぎるためか、調整をしても市場価格のまだ25%程度です。しかし、②大阪の物件は56%となり目論見通り60%相当になりました。③はタワーマンション以外ですが40%水準となり大きな影響を受けてしまいました。つまり、実際の影響度は物件次第なのです。今後は物件選びが益々重要になるでしょう。

2023年9月29日

-

5375号

離婚で財産分与、申告を忘れずに

結婚があれば、当然に離婚だってあり得ます。令和4年に日本において結婚したカップルは約52万組、逆に離婚をされた方は約18万組ありました。最近は離婚件数が減少傾向にあるようですが、夫婦仲が良いからといって絶対に離婚しないとは言い切れない世の中です。さて、離婚には財産分与が付きものですが、財産を渡したときは税金のこともお忘れないように。

1. まずは渡した側は注意

離婚したときは、夫婦の一方は相手側に対して財産の分与を請求することができます。婚姻中に生じた財産の清算のためなど、その意味合いには様々な性質があるのですが、夫婦であった間に蓄積した財産を原則1/2に分けるようなものと考えれば良いでしょう。

ここで、対象財産は誰名義のものなのかは関係ありません。あくまで夫婦であった期間に取得した財産か否かです。そのため、主に夫が働いて妻は主婦であったとすると、夫名義の財産を妻に分与することになります。

分与する財産が現金であれば特に注意する必要はありませんが、不動産や株式などを渡したときは税金のことも頭にいれておきましょう。税務の世界では、財産分与をしなくてはならない義務の履行として不動産等を渡した、そして分与義務の消滅という利益が生じたため譲渡所得の対象になるという考え方なのです。2. 不動産や株式などの財産分与

財産分与なのですから売却代金は一切ありません。しかし、分与した側は不動産等を売却したことになりますから譲渡所得税が生じる可能性があるわけです。

それでは、いくらで売却したとすれば良いのかですが、これは財産分与時における財産の時価で計算することになっています。

不動産であれば、本来は市場価格が時価なのでしょうが、そんなものは実際に売却をしなければ誰も分かりません。そこで、実務的には相続税評価額を1つの参考指標として考えるのも良いでしょう。ただし、土地は公示価格という客観的な時価指標がありますので、相続税評価額をそのまま使うのでは無く、公示価格相当に引き直しましょう。具体的には、次のように計算すれば良いのです。

「相続税評価額×1.25=公示価格相当=時価相当」

また、上場株式などは分与日の終値を用いて計算すれば大丈夫です。市場で売却したわけではないので計算書が出ませんが、申告を忘れずに行いましょう。

このように、株式そのものを分与すると自分で計算して申告しなければなりません。ところが、上場株式は特定口座で所有をしており、個別に計算などしたことがない方が現実には多いのではないでしょうか。

そこで、相手側は上場株式そのものを望んでいないのであれば、売却をして得た現金を分与した方が簡単かもしれません。こうすれば、売却の計算は証券会社が行ってくれます。3. 財産をもらった側は

財産分与で財産をもらった側の取扱いも確認しておきましょう。もらった側(取得者)は、財産分与を受けることができる請求権と引き換えに財産を取得したことになります。つまり、請求権が対価であり贈与を受けたわけではないので、たとえ高額であっても贈与税の対象にはなりません。不動産や株式などであれば、渡した側は分与時の時価で売却したことになり、もらった側はその時価で取得したことになるのです。

そのため、財産分与で不動産などを取得した方がその後に売却をしたときは、分与日の時価を取得費として譲渡所得の計算をすることができます。もらった側は分与時には税金の問題が生じないため、取得費のことまでを気にする方はまずいないと思います。不動産を売却したときは、特に取得費の計算を忘れずに行いましょう。何も考えずに売却価額の5%の概算取得費を用いて申告をしてしまったとしたら、譲渡所得税は数百万円単位で増えることでしょう。ちなみに、事前に登記簿謄本をしっかりと確認しておけば、取得原因は財産分与となっているので見落とすことはないはずです。4. 偽装離婚は?

財産分与額が相応に計算されたものであれば、どんなに高額であったとしても、原則として贈与税は課税されません。著名人や富裕層の方などは数億円から数十億円に達することも珍しくないでしょう。

そうすると、これを上手く使って生前に妻へ財産を移転しようという方も出てきそうです。そこで、税務署も牽制を行っています。離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとしたと認められる場合には、贈与税を課税することになっているのです。財産分与の割合が大きすぎる場合や偽装離婚を利用したケースです。

では、現実にはどこまで財産分与の実態をチェックできるのか?あらかじめ決められた基準はないですから一見して分かるものでもありません。あくまで、それぞれの家庭の事情に合わせて判断することになるでしょう。

2023年8月31日

-

5374号

消費税相当の値下げ通告受けていませんか?

令和5年10月、いよいよ消費税のインボイス制度が始まります。領収書はどうなるのか?取引慣行は変わるのか?など、新たな制度ですので不安なことも多いことでしょう。世間のうわさでは、インボイス発行事業者にならないと取引先から値下げ要求があるぞ!などとも言われていますが、本当でしょうか。

1. 免税事業者はインボイスを発行できない

まずはインボイス制度の概要をおさらいしておきましょう。ご存知の通り、インボイスは消費税の納税義務がある事業者、いわゆる課税事業者でなければ発行することができません。そして、これからはインボイス発行事業者以外からの仕入れは消費税を支払ったことにならない取引へと変更されます。

例えば、税抜10万円、税込11万円の取引を考えます。インボイス制度導入後も今までと同じ金額で取引を継続することにします。支払代金の総額は11万円です。

① インボイス発行事業者への支払い ・・・ 税抜10万円、消費税1万円の取引

② インボイス発行事業者以外への支払い ・・・ 11万円の取引( 消費税は認識できない)

代金総額は変わらなかったとしても、消費税の処理が異なります。インボイス発行事業者以外、つまりは免税事業者からの仕入取引では、取引先は納める消費税が1万円増加する可能性があります。仕入れの取扱いが激変するということです。そこで、社会への影響を緩和させるため実際には次のような

経過措置が設けられました。

第1期間:制度導入後3年間(令和8年9月30日まで)

上記②⇒税抜10万2000円、消費税8000円の処理可能

第2期間:第1期間後の3年間(令和11年9月30日まで)

上記②⇒税抜10万5000円、消費税5000円の処理可能2. 免税事業者に取引価格の引き下げ要請!

このように、免税事業者からの仕入れは消費税的には不利になるため、取引の見直しを迫られる可能性があります。

そうだとしても、経過措置があるのでインボイスの影響が完全に現れるのは6年後です。特に3年間は消費税相当として8割を認めてくれます。政府としては、この期間にインボイス対応を考えて下さい、経過措置もあるので取引先は不当に(安易に)取引金額の引き下げ等はしないで下さい、というスタンスです。

それにも関わらず、免税事業者に対して11万円の支払いをしてもこれからは消費税1万円の処理ができなくなる。そのため、その分価格を1万円引き下げて下さいと要請する事業者が出てきています。貸家や駐車場などでも実際にチラホラと耳にするようになりました。

3. 慌てずに対応

免税事業者の方は、課税事業者となってインボイスを発行すべきか否かは世間の様子を見ながら判断したいという方が多いのではないでしょうか。

ところが、実際に取引価格の引き下げ要請があると、今後のこともあるし、相手はうちより大きい会社だからなど、様々な理由からどうしても弱気になりがちです。そして、もう課税事業者になるしかないか、というマインドになります。

でもちょっと待ってください。先ほど見たように経過措置が設けられていますから、消費税全額への影響が生じるのは6年後です。少なくとも3年間は消費税への影響は2割相当のはずです。なんとかならないものでしょうか。4. まずは交渉すべき

実は、インボイス制度に絡んで取引価格の一方的な引き下げ要請を行うのは独占禁止法や下請法上の違反となっています。特に、6年間は経過措置もあることから消費税相当額の単なる価格引き下げを行ってはいけないとして問題視しています。

そのため、課税事業者にならないのであれば取引価格を引き下げると通告した事業者については、公正取引委員会が注意勧告をしているのです。

双方が協議して納得のうえで取引価格の見直しを行うのであれば良いのですが、一方的な見直しに応じる必要はありません。相手先は独占禁止法上の取扱いを知っていたとしてもわざわざ教えてはくれません。

ルールはどのようになっているかを良く知り、減額要請を単純に受け入れるだけではなく、納得した上での対応を心掛けるべきです。

5. 消費税増でも税効果分を考えてもらう

免税事業者から仕入れを行った事業者は納める消費税が増加する。このことだけを見れば消費税分は確かに損するでしょう。しかしながら、本来は法人税や所得税への税効果(減税効果)も測定しなければナンセンスです。事業者ですから、消費税の負担が増えればそれは経費が増えることになります。つまり、増えた消費税納税分だけ法人税や所得税が減ります。例えば適用税率が30%であれば、1万円の消費税が増加しても事業者全体での税負担影響額は7千円です。経過措置に加えて、ここまで考えたうえで減額要請をしてきたのでしょうか。価格引き下げの話があったら、まずは本当の影響額はどれ程なのかを知ってもらった上で交渉を行うようにしましょう。

2023年8月1日

-

5373号

相続時精算課税で上手に贈与

既報のとおり、今年度の税制改正により相続時精算課税制度の使い勝手が向上しました。令和6年の贈与からは110万円の基礎控除が設定されることになったからです。これを機に、相続時精算課税を活用した贈与を考えてみましょう。

1. 相続時精算課税を検討?

いままでは、相続時精算課税を一旦使ってしまうと毎年110万円までの基礎控除枠が無くなってしまう、という大きなデメリットがありました。これが利用を躊躇する理由の1つであったことは間違いないでしょう。

この点について、税制改正により相続時精算課税を利用していたとしても110万円の基礎控除枠が設けられることになりました。令和6年からは、相続時精算課税を利用するか否かで毎年の贈与税の基礎控除に違いが生じなくなるのです。

そこで、この機会に相続時精算課税の利用法を考えてみましょう。暦年課税では贈与税が多額になるので難しかった不動産の贈与も、相続時精算課税を利用すれば上手くいくかもしれません。2. 賃貸建物の贈与

相続時精算課税を使うのであれば、値上がりしそうなものや収益を生むものを贈与するのが良い!ということは幾度となく伝えているとおりです。そこで、アパートなどの賃貸不動産である土地建物を親が子に贈与するケースを考えます。収益を子に移転することが目的ですから、まずは建物のみの贈与で考えます。

贈与時の賃貸建物の評価額は固定資産税評価額の70%です。建築費に比べると相当低い金額になっているはずです。それでも数千万円の評価額になることもあるので、贈与税のことを考えると暦年課税では難しい場合が多々あります。

そこで相続時精算課税による贈与を活用します。「基礎控除110万円+特別控除2500万円=2610万円」までは贈与税がかかりません。2610万円を超える部分は20%の贈与税が生じますが、相続の際には精算されますので相続税の前払いのようなものです。

贈与を受けた建物の評価額に対して、毎年の収益はどのくらいになりそうですか?この場合、土地は地代ゼロの使用貸借で借り受けるので、子からすれば建物評価額に対する家賃の割合がそのまま利回りになるという見方も出来そうです。贈与税の評価額は建築費の半分以下になるケースが多いので、利回りは10%でしょうか、はたまた20%でしょうか。物件次第では魅力ある贈与になりそうです。3. 借入金があると難しい

これも以前に伝えていることですのでご存知の方が多いかもしれませんが、借入金付きの賃貸建物の贈与は実務的には要注意です。借入金は当然建物とセットで移さなくてはならないので、借入金の負担を付けた贈与になります。このような場合は、賃貸建物の評価額は固定資産税評価額の70%で計算することが出来ず、時価相当額になります。固定資産税評価額を用いた贈与が出来ないので、贈与のうま味は大幅に減少します。

また、税務上は贈与をした親は引き継がせた借入金額を対価として子に建物を売却したと考えるため、譲渡所得の計算まで登場します。

このように、借入金付きの賃貸建物は贈与にはあまり向いてなさそうです。こんなときは、発想を転換して土地を贈与するのはどうでしょう。4. 土地の贈与ではどうなる?

土地は建物に比べて評価額が高くなることが多いですが、相続時精算課税を利用するからこそ、また納めた贈与税が相続時に最終精算されるからこそ、土地の贈与が行い易くなります。借入金付きの賃貸建物の敷地が担保提供されていたとしても、土地自体には借入金が付いていないことが多いのではないでしょうか。それならば、この土地を贈与します。賃貸建物の敷地の評価額は貸家建付地となり、路線価評価額×(1-借地権割合×30%)になります。

ここでのポイントは、贈与された土地から収益を得るようにすることです。地代を設定して親から地代収入を得るようにすれば収益物件化できます。地代は借地権課税の問題を回避するため、土地の路線価評価額の約6%、いわゆる相当の地代で設定します。ここでの路線価評価額は、貸家建付地の(1-借地権割合×30%)をする前の自用地評価額で計算します。そうすると利回りは約6%ではなくて、実質的には約7.5%になりそうです。さらに言えば、地代の設定は路線価評価額ではなく土地の時価ベースでも構わないので、もっと高額に設定することも可能です。このように、賃貸建物を贈与せずとも親から子へ収益を移すこともできるのです。5. 小規模宅地への影響

贈与するのであれば、小規模宅地の特例との兼ね合いも考える必要があります。贈与前の賃貸建物の敷地は、貸付事業用宅地として減額対象になりますが、建物の贈与後はこの特例が利用できなくなる恐れがあります。また、土地を贈与すれば、その土地は当然に対象外です。

つまり、贈与をすると相続税にどう影響するかまで把握しておく必要があります。内容は千差万別ですので、悩むのであれば一度弊社へご相談を。

2023年6月30日

-

5372号

贈与税が大変!申告前なら取消し可能

相続税対策のことを考えて、子どもへ財産を贈与することはよくあります。自分ではお得と思って実行した贈与ですが、翌年に贈与税の申告を行おうと計算をしてみたところ、勘違いがあったのか贈与税が相当多額になってしまったらどうしますか?今からでも贈与を取り消すことはできるのでしょうか。

1. 原則的な取扱い

生前贈与を行うのであれば、当然のことですが後々の相続税の負担より贈与税の方がお得にならなければ意味がありません。賃貸建物などの収益財産を贈与するので贈与税はある程度高くても構わない、ということがあるかもしれませんが、通常は贈与税の方が高くつくのであれば行うメリットはありません。

そうは言うものの誰であっても間違えはあります。贈与を行った後になって勘違いや思い違いに気付いた、はたまた試算してみたところ贈与税が想定より多額になってしまったので考え直したい、ということもあるでしょう。このようなときは、贈与を取り消して無かったことにしたいと思いますが、税務上は認められるのでしょうか。

残念ながら、原則的な取扱いでは贈与税を課税することになっています。それは、個人間で無償による財産の移転があったときは贈与があったものとして贈与税を課税するルールになっているためです。事後に取消したかどうかなどとは関係なく、まずは贈与の事実があったのであれば課税するのが税務署の考え方です。贈与を取り消しさえすれば良いという単純な問題ではありません。

しかし、全てのケースについて杓子定規に贈与税を課税するのも酷な話です。そのため、一定の場合には贈与税を課さなくても良いという取扱いが用意されています。2. 3月15日までに取消しすれば実務上はOK

税務署としては、贈与の取消しや合意解除をやみくもに認めてしまうことが問題なのです。贈与税の申告納税をしたものの、1年後に贈与の取消しを行ったからやっぱり税金を返して欲しいと言われてしまっては困ります。

そこで、そのようにならない下記の4つの要件を満たす場合には、贈与の取消し等を税務上も特別に認めて課税しなくても良いことになっています。

1.取消し又は解除が贈与税の申告期限までに行われており、名義を戻す等の手続きを行っている

2.贈与財産を処分しておらず、担保目的などにもされていない

3.贈与された財産として所得税等の申告や届出をしていない

4.受贈者は贈与財産からの賃料収入や配当収入などの法定果実を受領していない、受領したのであれば贈与者へ返却しているここでのポイントは、贈与税の申告期限である翌年の3月15日までに取消しや合意解除をするのであれば税務署は認めるということです。逆に3月15日を過ぎると、たとえ取消し等をしたとしても贈与税が課されます。考え直しは翌年の申告期限までだということです。

3. 登録免許税や不動産取得税は戻らない

贈与財産が不動産であれば登録免許税や不動産取得税がかかります。贈与の取消しを行ったときにはこれらの税金はどうなるのでしょう。

結論からいえば、このような流通税と呼ばれる税金は、たとえ取消しを行ったとしても課税されることになっています。どんな理由であれ、所有権が一度は移転したのは事実だからです。したがって、所有権移転に伴う登録免許税は返ってきません。また、不動産取得税も同様に課税されます。

ただし、親族間贈与であれば、不動産取得税を一定の要件のもとで課税しないという特例的な取扱いを置いている県もあります。不動産取得税は念のため確認をした方が良いでしょう。なお、取消しや合意解除を贈与税の申告期限までに行う必要があるのは同じです。リミットは翌年の3月15日までと思いましょう。4. いっそ相続時精算課税にするか?

税務署は申告期限までに贈与の取消しをするのであればその理由は問いませんが、贈与税が多額になりそうなので暦年課税による贈与を一旦見直ししたい。これが理由としては一番多いのではないでしょうか。税負担のことで悩んでいるのであれば、いっそ2500万円までの特別控除枠がある相続時精算課税を検討するのはどうでしょう。令和6年からは制度が改正されて110万円までの非課税枠が新たに設けられます。今までは使い勝手が悪かった制度ですが、これからは利用価値が見出せます。

登録免許税や不動産取得税が課税されるのであれば、贈与の取消しはせずに精算課税贈与に鞍替えしたらどうなるのか?今一度考えるのも良いかもしれません。

いずれにせよ、判断には相続税と贈与税のシミュレーションが必要になります。しっかりと準備をしておけば、どんなことにも対応ができるのです。2023年5月31日

-

5371号

相続人以外が分割協議に絡むと厄介

遺言が無ければ、相続人全員で遺産分割協議を行って具体的な分け方を決めます。この遺産分割協議、当事者である相続人が行うものですが、相続人以外の方が意見を述べはじめることがあります。上手くまとまれば良いのですが、当事者以外が関わると紛糾することが多いのも事実です。

1. 遺産分割は誰がする

遺産分割協議は、相続人本人が自らの考えで行うものです。民法には法定相続分という割合が定められてはいるものの、相続人が合意をすれば必ずしも法定相続分にこだわる必要はありません。したがって、法定相続分より多い財産を取得したとしても、反対に少なかったとしても問題は生じません。法定相続分で無ければダメなのだと思っている方もいるようですが、相続人の合意が尊重されるのです。

家族には様々な事情や考え方があることでしょう。血の通った人間ですから、色々な気持ち・想いがあります。法定相続分にこだわり過ぎずに話し合いを行う、これが遺産分割協議の本来あるべき姿だと思います。2. 代理人が登場するとどうなる?

相続人が未成年である場合や、判断能力が無いなどの事情があると、本人に代わり代理人が手続きを行うことになります。相続人が未成年の場合は法定代理人である親、いわゆる親権者が手続きを行います。しかし、その親権者も相続人になっている場合があり、この場合は利益が相反する関係になることから、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。また、相続人が成年被後見人である場合には、原則として成年後見人が手続きを行います。

遺産分割協議での代理人

未成年・・・親権者または特別代理人

成年被後見人・・・成年後見人実はこの法律上で定められた代理人が厄介です。

特別代理人や成年後見人は、法律上の権利である法定相続分を最低限満たすような遺産分割をしなければなりません。代理人が勝手に本人の利益を害するようなことはできないからです。当然なことではありますが、融通がまったく効かず、法定相続分を主張する立場になります。ある意味仕方ないのですが、もう少し調整ができないものかと思ってしまいます。3. 問題となるのは相続人以外が登場するケース

分割協議は難しいからなど理由は様々でしょうが、相続人に代わって本人の配偶者や、子などが代理人のように振る舞うことがあります。あくまで相談相手としてアドバイスを行う程度であれば良いのですが、本人に代わって話をするようになると、揉め出してまとまらなくなることが往々にしてあります。

さきほどの代理人のケースとは違うので、必ずしも法定相続分に縛られる必要はありません。しかし、現実にはそうではなくなります。遺産分割では損をしないように守らなければならない!という感情が芽生えるのです。そして、これが相続人の気持ちよりも優先しがちになります。そうすると、遺産分割では法定相続分を死守する、これありきの話し合いになります。

多少損をしても円満に仲良く相続しようという考えからは遠ざかり、紛糾しがちになります。相続人自身の気持ちはある程度で良いと思っていたかもしれません。ところが、まずは法定相続分をしっかり主張すべきという論点に置き換わるのです。話し合いに相続人以外が登場すべきでは無いでしょう。4. 弁護士が登場すると

相続人間での話し合いができないと、弁護士が代理人として登場します。相続人の1人に代理人弁護士がつけば、他の相続人も弁護士に依頼せざるを得なくなります。これまで円満な親族関係にあった間柄でも、これをきっかけとして今までの良好な関係を維持することは難しくなることがほとんどです。

また、当然ですが弁護士費用が発生します。場合によっては、弁護士費用を差し引いた後の財産手残りを考えると、弁護士に依頼しない方が良かったのでは無いか?と思うようなこともあり得ます。

全てが丸く収まることばかりでは無いので致し方ないのですが、費用的には弁護士を入れないのが一番です。5. 未分割だと税金上はとても損

相続人以外が分割協議に絡むと、話し合いに時間が掛かることが多くなります。このような場合でも相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。未分割だからと申告期限が延びるわけではありません。この未分割状態の申告ですが、税金上は大きな不利益が生じますので特に注意が必要です。

配偶者は、法定相続分又は1億6千万円までの相続財産であれば相続税が生じない税額軽減制度があります。また、ご自宅や事業用の土地を評価減できる小規模宅地等の特例というものがあります。これらの特例は遺産分割が終わっていることが要件のため、一旦余計な相続税を納める必要があります。その後、遺産分割が整えば更正の請求で税金を取り戻すことは可能ですが、税理士に依頼すれば別途の報酬が生じます。権利主張するだけでは無く、ゆずる点も踏まえて相続人同士で話し合いを行う。これが円満相続のポイントなのでしょう。2023年4月28日

-

5370号

相続放棄に注意!遺留分が変わるかも?

相続人ではあるものの、遺産の状況次第によっては相続放棄を考えたい方もいます。借入債務が心配だ、煩わしい相続手続きから離脱したいなど、その理由は様々でしょう。

でも、ちょっと待ってください。相続放棄は自分のことだけではなく、他の相続人へ大きな影響を及ぼすことはご存知ですか?1. 相続放棄の効果

相続人が相続放棄をすると、その相続人は当初から相続人では無かったことになります。その相続人は、そもそも最初から存在していなかったのだと考えると分かりやすくなります。そのため、相続放棄の影響により相続人となるべき対象者が変わってしまうことがあるので注意です。

それでは、誰が相続人となり得るのかを確認します。被相続人の配偶者は必ず相続人です。配偶者以外の方は、①子、②親、③兄弟姉妹の順番で相続人になります。

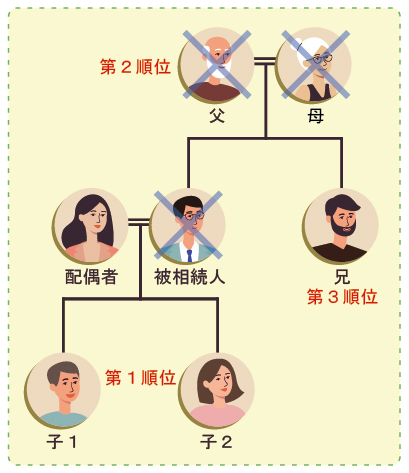

下図の親族関係図で整理してみます。

・その1 原則

⇒相続人(法定相続分)は、配偶者(1/2)、子1(1/4)、子2(1/4)・その2 子1が相続放棄

子1は存在しなかったことになるので、子は子2のみとしてカウントします。

⇒相続人(法定相続分)は、配偶者(1/2)、子2(1/2)・その3 子1及び子2が相続放棄

第1順位の子がいないため第2順位を考えますが、父母は既に他界しているため第3順位の兄が相続人になります。

⇒相続人(法定相続分)は、配偶者(3/4)、兄(1/4)配偶者以外は第1順位から考えていき、先順位の人がいなければ次順位が相続人になります。自分が相続放棄したからそれで終わりではないのがミソです。したがって、相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人に浮上する可能性だってある!ということです。

2. 遺留分にも影響する!

相続放棄をすると、相続人が変わる可能性があるという点は理解されたかと思います。ただし、注意すべき点はこれだけでは無いのです。法定相続分が変わってしまうことにより、それが遺留分に影響を及ぼす方がよっぽど重要かもしれません。

先のその2のケースは、一見すると何も問題が無いように思えますが、被相続人が次の遺言書を遺していたとします。「配偶者に全ての財産を相続させる」

配偶者と子1は円満な仲ですが、子2とは険悪な関係で、子2からは遺留分侵害額請求がなされるとします。

ここで子1が、相続争いに一切巻き込まれたくないとして相続放棄をするとどうなるでしょう。子2の相続分が増加(1/4→1/2)して、結果は遺留分も増加してしまうのです。(遺留分1/8→1/4)

子2は棚ぼた的に権利が増え、子1の行為は相続争いに油を注ぐような結果になってしまいました。子1は何もしなければ良かった?のかもしれません。3. こんなケースがあった

相続人は、長男、長女、次女の3名でした。被相続人と長男は生前とても仲が悪かったこともあり、「ほとんどの財産は長女へ相続させる」、という内容の遺言書を遺していました。次女は遺言内容に異論はありませんが、長男と何らかの話し合いが生じる可能性を排除したいため、相続放棄を望んだのです。しかし、次女が放棄をしてしまうと、長男の遺留分が増加してしまうことに気付きました。長女に迷惑を掛けることになるからと、仕方なく相続放棄を諦めたのでした。

4. 影響を見極めよう

相続放棄をすると法定相続分や遺留分に影響を及ぼしますが、相続税ではどうでしょう。結論は、相続税の総額の計算には影響を及ぼしません。税法では、相続放棄をした方がいてもその放棄は無かったものとして、相続人の数や基礎控除の計算をします。相続放棄により相続人数が変わってしまう、相続税の総額が増減してしまう、のでは公平性が保てないからです。このように相続税では大きな影響が生じないからといって、安易に相続放棄を行うのは考え物です。他の相続人はどうなるのか?自分が引き金を引いたがために争いが助長されてしまった!とならないように、しっかりとその影響を見極めることが肝要です。

2023年3月31日

-

5369号

これからは相続時精算課税の活用次第!

令和5年度の税制改正大綱では、贈与制度に関して面白い内容が発表されました。それは何と言っても、相続時精算課税制度に毎年110万円までの基礎控除枠が設定されることです。暦年課税制度は生前贈与加算が7年に延長されて使い勝手が悪くなりましたが、逆に相続時精算課税制度は使いようによっては節税の可能性を秘めたのです。

1. 相続時精算課税制度のおさらい

相続時精算課税制度の活用を探るのであれば、まずはどのような人が利用できるのか復習をしておきましょう。

適用対象者

贈与者・・60歳以上の父母又は祖父母など(住宅取得等資金贈与の場合は60歳未満可)

受贈者・・18歳以上の子又は孫など

※上記年齢はいずれもその年1月1日現在で判定贈与する人と、受ける人、それぞれの条件を満たしていると、この制度を用いた贈与税申告を選択できるようになります。この制度を選択すると、贈与額が累計2500万円までは贈与税は生じませんが、超過すると一旦税率20%の贈与税が生じます。その後、相続時においては、この制度で贈与した全ての財産は相続財産に加算(持ち戻し)され、相続税の計算を通じて精算を行うことになります。

相続時精算課税制度は、贈与する人ごとに選択するのですが、一番の問題点は一度利用してしまうと暦年課税制度による計算に戻ることができない点です。

例えば、父からの贈与に相続時精算課税を選択したとします。そうすると、その後に行われる父からの贈与は、全て相続時精算課税制度に取り込まれます。暦年課税制度における110万円の基礎控除が利用できなくなります。

つまり、生前贈与による財産の切り離しが一切できなくなるので、いままでは必ずしもお勧めできる制度ではなかったのです。2. 相続時精算課税制度にも基礎控除枠

令和5年度の税制改正では、新たに基礎控除枠が設けられることになりました。

現行の相続時精算課税制度では、一旦選択をするとその後の贈与についてはどんな少額の贈与であったとしても、相続時には全てが持ち戻し対象です。極端に言えば1万円の贈与も加算されます。これではさすがに使い勝手が悪すぎます。そこで、令和6年1月1日以後からは、基礎控除枠年間110万円が新たに設定され、この分は加算対象外になります。一気に使い勝手が良くなるのです。ポイント

・相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除。相続時は加算対象外のため、実質非課税。

・相続開始年や前年の贈与であっても加算対象外。3. 相続間近は精算課税一択か?

令和5年度の税制改正では、暦年課税制度の生前贈与加算の年数を現行3年から7年へ延長する内容も盛り込まれました。こちらも令和6年1月1日以後の贈与から適用予定です。今後は、相続開始前7年間に行った暦年贈与は相続時に加算(持ち戻し)されることになるのです。するとどうでしょう?相続時精算課税制度を選択していた方は相続開始前7年間の贈与は年間110万円まで(7年間で770万円)は加算対象外です。逆に、暦年課税制度は加算されます。相続開始前7年間に限って言えば、相続時精算課税制度の方が税負担的に有利になるのです。

4. 亡くなりそうなら相続時精算課税か

相続開始7年前からは相続時精算課税の利用を検討しよう!そう思っても、いつ亡くなるかは誰も分かりません。有利になりそうなので選択しようとしても予想に賭けるしかないのです。そこで1つ、こんな考え方はいかがでしょう。

厚生労働省が発表している統計データには生命表というものがあります。この表には、平均してあと何年生きられそうかという年数が平均余命として記載されています。最新の完全生命表を見てみると、平均余命は男性では84歳で7.09年、女性では88歳で6.91年になっています。つまり、この年齢の方は統計上の目安としての寿命はあと7年ということです。当然、もっと長生きをする方もおられますが、どのように考えますか?5. 暦年課税も上手に活用

相続時精算課税制度が使い易くなったといっても、年間110万円を超えて行った贈与は、その超える部分の全てが相続時に加算されます。一方、暦年課税制度であれば7年かかりますが、それを過ぎれば切り離すことができます。年間110万円にはこだわらず、相続税対策などのためにある程度まとまった金額の生前贈与を行いたいという方も多いことでしょう。そのような方は、早い段階から資産の移転を検討して、暦年課税のメリットを享受した贈与を検討・実行しましょう。

6. 贈与の事実はしっかりと

相続税の調査では、それは生前贈与されたものか?それとも名義財産なのか?いつも問題になります。

生前贈与を活用したいのであれば、贈与の事実はしっかりとしておくこと、この基本は絶対忘れないように!

2023年3月2日

-

5368

法人設立するなら株式会社?合同会社?

法人をうまく活用して今後は事業活動していこうと思うのであれば、まずは受け皿となる法人を設立しなければなりません。このとき、会社形態は何が良いのか?と考えることになります。現実的には、株式会社か合同会社のいずれかになりますが、どのように考えるのが良いのでしょうか。

1.大きな違い

株式会社はご存知のとおり、資本(所有)と経営が分離されています。株主と役員は別々で考えることができるため、会社の所有者たる株主が役員になる必要はありません。つまり、株主に影響されることなく役員構成を設計できます。これに対し、合同会社はまったくの逆です。合同会社は、人と人との繋がりを重視する持分会社という位置付けのため、資本と経営の分離ができません。そのため、会社の出資者(社員と言います)が業務を執行します。社員や業務執行と言うと分かりづらいでしょうから、株主=役員の会社と考えて頂ければ結構です。重要なことは、役員に就任したいのであれば出資者にならなければいけないということです。

この資本と経営の分離ができるか否か。これこそが大きな違いであり、とても重要なポイントです。なぜなら、同族経営の資産管理会社の場合には、株主と役員をセットで考えたくないことも多いからです。役員にして報酬を支払いたいが株主ではない、逆に株主ではあるが役員にはならない、このような設計が合同会社ではできません。2.合同会社メリットのまやかし?

小規模な会社では合同会社が良く薦められます。運営・費用面として次のメリットが挙げられるからでしょう。ただし、本当のところはどうなのでしょうか。机上ではなく、実務的な側面からしっかりと検証しましょう。

(1) 設立費用が安い

株式会社より約15万円弱安く抑えられます。

(2) 役員の任期がない

役員重任登記がないので、株式会社に比べて10年に一度数万円が浮きます。

(3) 決算公告をしなくても良い

小規模な株式会社は行っていないことが多いのでメリットになりません。

(4) 経営の自由度が高い

小規模な同族会社の場合、実務上は取り立ててメリットにはなりません。合同会社のメリットは、上記(1)と(2)の費用面が主な内容です。小規模な同族会社を前提とすれば(3)と(4)は実務的にはメリットになりません。そうすると、費用が多少安くなるという以外には株式会社より優れている点はあまり無いのです。それよりも、上記1の資本と経営の分離ができないことのデメリット?が大きいかもしれないのです。

3.合同会社の本来のメリット

合同会社を選択する本来のメリットは次のことにあります。それは増資時の登録免許税を抑えられるということです。

◆株式会社が増資する場合

増資額の最低1/2を資本金に計上する必要があります。その際、増加資本金×0.7%の登録免許

税が課されます。

◆合同会社が増資する場合

増資額のうち資本金に計上すべき金額のルールがありません。そのため、増資時に資本金自体

を増やさないことも可能です。この場合には登録免許税が生じません。4.具体的な活用方法

増資時に資本金を計上しなくても良いということが合同会社を選択するメリットです。

相続税の節税などのために、法人へ不動産や貸付金などを出資するようなことがあります。例えば、資本金1000万円の会社に2億円を出資するとしましょう。株式会社の場合は資本金が最低でも1億円増加するので登録免許税は70万円になります。このとき、法人税等の節税を考えると期末資本金は1億円以下にしなければならないので、増資と一緒に減資も行う必要があります。減資の手続きを行うと数十万円の費用が更に生じます。

つまり、新設法人ではあるが数年後に増資の予定を考えているような場合は、合同会社を選択すると良いのかもしれません。反対にそのような予定が無いのであれば、役員構成を柔軟に設定・変更できる株式会社の方が運営上は良いのではないでしょうか。5.最後は株式会社にしよう

同族経営の資産管理会社であれば、いずれは資本と経営の分離をしたくなるはずです。相続税対策的にもその方が有利に働くことが多いです。したがって、数億円以上の多額の増資計画があるため合同会社を選択したのであれば、増資後その役目が終わった際には株式会社に組織変更すると良いでしょう。なお、組織変更の費用は数十万円ほど掛かります。株式会社を設立して増減資を行う費用と比べてどちらがお得か次第でしょう。株式会社へ変更すれば、役員は株主に縛られません。家族状況等に応じた役員構成が可能ですので、株式会社ならではのメリットを上手に活用しましょう!

2023年2月20日

-

5367号

遺言作成、公証人との対応実務

エーティーオー通信で幾度となく取り上げ、お薦めをしてきた公正証書遺言。遺言を遺すのであれば公正証書がベストです。実際に作成したことがある方であれば、実務的にはどのような流れで作られるものなのか、多少なりともご存知かと思います。遺言作成の最終段階、このときには公証人の確認が入るのですが、この確認方法に関して最近ルールの統一化?が図られたようなのです。

1.公正証書遺言の作成方法公正証書遺言について民法では次のような流れで作成するようにと定められています。

(1) 証人2名以上の立会いがあること

(2) 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で告げること

(3) その内容を公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、閲覧させる

(4) そして、上記内容に間違いがないことを遺言者と証人が確認して、各自が署名押印する

民法では証人は2名以上となっていますが、3名以上になることは実際にはありません。実務では、証人はあくまで2名で作成されることになっています。

それでは、上記の流れを今一度確認してみましょう。公正証書遺言はその内容を遺言者が口頭で告げて、それを公証人が筆記して作成することになっています。民法ではそのようになっていますが、その場で公証人が本当に筆記をして作っているのでしょうか。それでは、実際の作成手順の流れをお話ししましょう。

2.本当のところ、実務上はまずはイメージしてみましょう。想像するとお分かりになるかと思いますが、遺言作成の当日に公証人が遺言内容を確認して、それから筆記作業を始めていたのでは時間ばかりが掛かってしまいます。とても現実的ではありません。それに、その場に書記官などが居なくてはそもそも文章化すること自体が難しいことでしょう。

そのようなこともあり、実務上は公正証書遺言をあらかじめ作成しておいてから、上記(3)の手続きに望むことになっています。具体的には、事前に財産の詳細な内容や誰に承継させるのかということを文章で下書きなどして公証役場に伝えます。そうすると、公証人がその内容に沿った添削後の遺言案を作成してくれます。遺言者はこの案文を確認して、修正して欲しい箇所などがあればその内容を伝えて最終案を仕上げていくのです。そして、最終の公正証書遺言(案)が出来上がり、これで良いと確認してから公証役場に出向くのです。

3.公証人のヒアリングがルール化?作成当日、公証人は印刷しておいた公正証書遺言を遺言者と証人に手渡しします。この書面を読み上げることで、(3)の手続きが履行されるのです。それでは、(2)の手続きはどのようになされたのでしょうか。実はこの手続き、従前は公証人によって結構まちまちだったのです。遺言案のやり取りを通じて事前に内容確認が行われますから、これが(2)の手続きとして、当日は再度遺言者から細かな確認まではしないことがほとんどでした。特に士業などの専門家が関与する場合には、遺言者の代わりに公証人との間で細かなやり取りを行いますので、既に確認済みということもあったのでしょう。

この手続きが、最近新たにルール化されたようなのです。今夏を過ぎたあたりからでしょうか。何件もの公正証書遺言の作成に立ち会って感じたのですが、公証人から次のことを必ず聞かれるようになったのです。

〇氏名と生年月日を教えて下さい。

〇今日作成する遺言について、どのような内容か話して頂けますか。

何人もの公証人がまったく同じ質問をしてくるので、おそらく(2)の手続きの確認方法についてお達しでもあったのでしょう。

今後は、簡単で結構ですので遺言者は遺言内容の概要を話せるように心構えをしておきましょう。急に聞かれて慌てることがないように!特に高齢の方は公証人に会う前に復習をしておくのが良いかもしれません。

4.付言ではなくて前文を活用!遺言には、本人の気持ちなどを記載することがあります。俗に付言事項と言われるものです。この付言事項、遺言に付け加えるという意味合いから遺言書の最後に記載されるのが一般的です。インターネットなどでも必ずと言って良いほどそのように説明されています。

しかし、最後に付言として記載しなくてはならないというルールはどこにも無いのです。遺言書を作成するに至った想い、本人の気持ちを相続人に伝えるためのものです。財産の承継方法を細かに指定してから最後に言い訳のように述べるのと、遺言の最初に前文として述べておくのとでは、どちらが相続人に響くのか?考えればお分かりになりますよね。

仔細は後にして、まずは気持ちを伝えることから始めるのが良いに決まっています。遺言者の気持ちは付言などではなく前文で述べる。もう1つの実務ポイントです。2022年12月26日