お役立ち情報

COLUMN

原則として月に一度、

代表 高木康裕が自身で執筆しております。

お客様の立場に立って、

新たな税務の情報や事例をご紹介。

辛口で税務の現場のナマの姿をお伝えして参ります!

年度:

タイトル:

-

5331号

遺言書が有効か、相続人の権利か?

相続をめぐる争いは世に絶えないが、基本的に相続財産は相続人のものだろう。だから相続人が一人であれば、争いは起こらないはずである。しかし、相続人が一人でも亡くなった被相続人には世話になった親戚がいて、その親戚に財産を全て譲りたいと言う遺言があったらどうだろう。相続人の権利が勝るのか、それとも遺言が有効なのか、神はどちらに味方をするのだろうか?

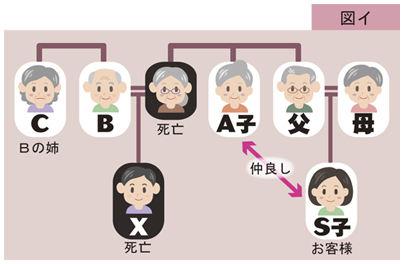

1.事案の概要人間関係がやや複雑になるので、初めに図イをご覧頂きたい。今回の物語の主人公はS子さんだ。実はこの方が私共のお客様なので、勿論善人の役回り。S子さんはA子と仲が良く2人で亡くなった病弱なXを生前から面倒を見ていた。Xの母親は既に他界し、父親はいるのだが老人ホームで余生を送っている状況であった。高齢のためか欲もなく静かに晩年を過ごすと言う趣で、Xとも疎遠だったようだ。

さて、そんな状況下、かねて闘病中のXが若くして亡くなった。親族図からお分かりの通り、Xは独身なので相続人は父親であるB一人である。そのため本来なら財産分けの分割協議もせずに自動的にB一人が全ての財産を相続することになるはずだった。しかし、Xは遺言を残していたのだ。

2.遺言の内容実はこの遺言が事態を複雑にしている。Xは前述の通り父親Bとは疎遠で、寧ろS子さんやA子と親交が深かったようだ。そんな事からXは自分の死後をS子さんに託し、全ての財産はS子さんにと言うのが遺言の内容だったのだ。その遺言と言うのも、公正証書遺言のように法的に整備されたものではなく、メモ書きと言うか簡単な手紙風のものだった。こうなると、この"遺言"が法的にどれほどの効力があるかが問題となってしまう。

ここでBの姉Cと言う人物が突如登場する。当然の権利のように頼みもしないのに、勝手にBに代わり相続手続きを始めたのだ。Xの自宅を取り壊し、売却手続きも。Bが唯一の相続人であるとして相続の権利を主張してきた。更にお位牌までも処分して、カネの亡者と化してしまったのだ。

3.遺言書の効力ここでの最大の問題は遺言書だろう。先にも触れたが、もしこれが公証人を経由して適法に作成された公正証書遺言なら、遺留分の問題はあるにせよ、基本的にはS子さんが財産を取得して事は解決したはずだ。しかし、残されたのはメモと言うか手紙と言うか、少なくとも法的に整備されたものではなかったのだ。

では、問題のない公正証書である遺言書とはどう言うものなのか、簡単に復習をしておきたい。公正証書遺言の建付けとしては、遺言者が公証役場へ出向き、又は公証人に自宅や病院まで出張してもらい、自分の意思を公証人に伝える。公証人はそれを聞き取った上で書面に残す。出来上がった書面を公証人が2人の証人の前で読み聞かせ、遺言者が了解すれば署名、捺印して完成となる。原本は公証役場で半永久的に保管されるが、いわばコピーが2部遺言者に渡される。そのため、相続人とATOの双方で1部ずつ保管し合うのがATOの実務上の取り扱いにはなっている。

4.舞台は裁判所にここで事態は裁判所に舞台を移すことになる。裁判となれば、双方一歩も引かずそれぞれの主張を裁判官に訴えることになるのだ。ひとたび裁判になれば、互いに弁護士を立てて血で血を洗うことにならざるを得ない。弁護士の方には営業妨害をするようで恐縮だが、ATOでは相続に対し多少の意見の相違があっても決して弁護士を立てることをお勧めしない。片方が弁護士を立てれば相手側も弁護士を立てなければならず、事態はますます混迷度合いを増していくことになるからだ。

とにかく粘り強く当事者同士で話し合えば、何らかの糸口が見えてくることも多いものだ。

それはともかく現時点ではこの問題、未だ解決をしていない。ここから先は民法の問題で税務の問題ではないが、税務の話を少々。S子さんが勝った場合には、S子さんはXの一親等の血族及び配偶者でもないので、原則的な相続税額が2割増しにはなる。が、それでも個人的な希望を言えば、当方のお客様であるS子さんに是非とも勝たせたい。あとは今後の裁判の行方に注目するばかりだ。

2019年12月25日

-

5330号

会社は一つとは限らない!

アパートや貸家を個人でお持ちなら、その所得は不動産所得として所得税が課税されることに。ところがこの所得税は負担が重過ぎるため、これを法人化して会社所有にします。すると賃貸収入は所得税から法人税の世界に変わり、税負担も軽減できるのです。と、ここまでは今までもお話したことです。が、これでも対処できない時は…。

1.なぜ 法人が有利なのか個人の所得税は累進税率で、所得水準が高いと住民税込みで最高55%の税率が適用されてしまいます。ところが個人ではなく法人なら一定額までは定税率。累進税率のような負担感はありません。所得税より負担を抑えるためには、会社を設立し個人の所得を法人に移せばいいのです。

また、個人の不動産所得では所有者一人でその所得を背負うことになりますが、法人なら役員報酬と言う形で、複数の人間に分散できます。これにより上記の累進税率を緩和させることもできるのです。これらが法人化する最大のメリットでしょうか。

2.実効税率の比較個人の所得税も会社の法人税も、いわゆる儲けの部分である所得に対して課税されることになっています。ただ、これを計算するに際してその他の税金も考慮しなくてはなりません。例えば事業税や事業所税、住民税の負担もあるでしょう。これら様々な税金の中には、所得そのものを計算するのに経費として認められるものと、認められないものに分けられます。そうすると、各種の税金の税率を単純に合計しただけでは、実質的な税負担の比率にはなりません。その計算はちょっと複雑ではありますが、実質的な税金の負担割合を計算したものが実効税率と言われるもので、法人は概ね30%弱と考えてよいでしょう。つまり、個人の実質的な負担割合が、これを超えてしまうのなら、法人の方がお得、と言うことになるのです。

3.法人の設立だけでは問題は解決しない上記のような考え方はいわば常識とおっしゃる方も多いのでしょう。だからこそ多数のお客様が既に法人を設立なさっています。ただ、そうして法人を設立しても、その法人が大きく成長し、今度は法人の負担する税金が増大してしまうこともあります。そうすると、せっかく法人を設立しても、それだけでは問題は解決しないことになります。と言うのは、前述の法人の実効税率が30%弱と言うのは、法人の所得が800万円以下の場合だけだからなのです。法人の税率も単一ではないのです。厳密にいうと複雑過ぎるので話を単純にしますが、一般的な中小企業の場合には、800万円を超えると税率が約10%上がってしまうのです。そうすると、個人よりは税負担が重くはない場合でも、法人としての負担もそれなりで、当初の目的が達成できなくなってしまいます。

4.法人は1社とは限らない!ただ、法人の所得は800万円までが有利だとすれば、これを超えるならば法人の数を増やせばよいだけのこと。何も法人は1社だけしか作ってはいけない理由は何もないのです。所得が1,500万円なら800万円までの会社と700万円の会社に。同様に2,000万円なら3社、3,000万円なら4社に分散すればいいだけの事でしょう。もっとも、会社を増やせばそれなりのデメリットもあるので、総合的に考える必要はありますが。

5.数社の会社設立のデメリットそれではどのようなデメリットが考えられるのでしょう。先ずは会社を増やすことの煩雑さです。1社について例えば帳簿が3冊必要なら、2社で6冊、3社で9冊が必要になります。銀行の口座も最低でも会社の数だけは必要でしょう。

決算を行う回数も会社の数だけ増えることに。それに伴って、税理士にお支払いになる決算料もご負担が増えることになってしまいます。中にはそれを見込んで、必要もないのにやたらに会社の数を増やそうとする不心得な税理士もいるようですので、注意が必要です。

また、法人の場合、所得がなくても均等割と言って、どの法人にも課税される税負担が生じます。これは所得のある無しに関わらず、法人の存在そのものに対する課税なので、会社の数が増えれば増えるほど、負担は増大することになります。

6.税率以外のメリットは…上記のようなデメリットはありますが、800万円までの税率以外にも会社を増やすメリットはあります。身近なところでは交際費の損金算入限度額の問題があるでしょう。資本金が1億円以下の法人においては、年間で800万円までの金額なら、交際費が経費として認められるというものです。これが2社になれば合計で1,600万円までの交際費が使えます。

ただ、最大のメリットとしては、後継者が複数いる場合に発揮されるでしょう。いわゆる事業承継を行う場合、会社が2社あれば、1社は長男、もう1社は次男と言う棲み分けが可能になります。正に両雄並び立たず、を回避する妙案なのです。2019年11月29日

-

5329号

業務関連性と必要経費

所得税も法人税も、言うまでもなく儲かった場合にだけ課税されます。その儲かったかどうかの判断は、売上を基本とする収入から、仕入その他の諸経費を控除した金額が黒字になるかどうかで決定されることに。収入の方は比較的分かり易いのですが、諸経費の方は税務上の判断がやや複雑です。そこで今回はその複雑さにスポットを当て、経費性の有無を検証してみましょう。

1.税法上の必要経費所得税においては、どんなものが必要経費になるのかについて、要約すると次のような規定になっています。『特別な定めがある場合の他は、その収入を得るために直接に要した費用の額、及びこれらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額』となっていて、要はその収入と直接・間接に関係する費用だ、と分かります。ここで問題は、間接とはどの程度の関連性なのか、と言うことなのではないでしょうか。

また、法人税においては、『各事業年度の所得は、益金の額から損金の額を控除した金額とする』となっていて、ここで損金となるものがいわゆる法人税法上の必要経費のことだと分かります。そしてその損金は、売上原価やいわゆる損失の額以外には、販売費、一般管理費その他の費用、となっていて、売上原価や損失以外のものが必要経費だと推測できます。

2.要は業務関連費か?これらの規定から分かることは、当たり前なのかも知れませんが、要するにその業務に関連する支出と考えていいのではないでしょうか。もっとも減価償却費のように、その経費を計上した時に支出を伴わない例外もありますが、一般論としては支出したものと考えていいのでしょう。

ここで問題になるのが、業務との関連性です。例えば車両を例にとって考えてみましょう。小売業や製造業において、商品や資材を運搬するのにトラックを利用すれば、これは間違いなく業務に関連するものと誰にでも判断ができます。

しかし、トラックではなく乗用車はどうなのでしょう。確かにその車で営業活動をしている時には問題ありません。しかし、乗用車の場合、それがとりわけ個人経営であれば、業務以外にも家族と海や山に行くことだって可能です。これはどう考えても業務とは関係がなさそうです。

3.誰が業務との関連性を判断するのか?では、業務との関連性はだれが判断するべきものなのでしょうか。所得税や法人税、相続税や消費税と言った、自らが申告することによって税金を納める税目については、お客様が納税者と言う立場で判断することになります。これを申告納税制度と言いますが、自らの責任と計算で申告した以上、税務署に尋ねられればその根拠を説明できなければなりません。実務的には税理士がそのお手伝いと言うか代行をしていますが、建前的にはお客様の行為なのです。

つまり、税理士と相談の上、お客様の判断で業務に関連性ありとの結論になれば、経費として計上することになるのでしょう。そしてその判断の当否は税務調査で明らかになるわけです。

4.法人に緩く、個人に厳格!ここまでの議論は、基本的には個人にも法人にも共通している事柄なのです。ただ、政策的に法人には交際費や寄付金等について、経費として認められる限度額が設けられています。それはともかく、考え方はその組織が個人か法人かで異なる事はないのです。が、しかしです。この稿の前々回の号だったかでご紹介したように、法人にはその峻別が個人に較べれば非常に甘いのです。繰り返しになりますが、個人の場合は業務に関連するのか純粋に個人的なものなのか、と言う判断が大きな壁になっています。それに対し法人が行う業務は、大前提として法人の業務であるという認識があるのです。極端なものは別にして、税務調査においても、一つ一つ個人的なものかどうかの確認は行われていないのが実状なのです。

5.ここだけは注意が必要です!税務調査に当たっては、これらの情報を頭に入れておけば自ずからその対応も予測ができるでしょう。個人では車両は何台まで経費になるのか、家族旅行は何人までなら経費に認められるか、家族との外食は交際費になるのか、等々のご質問をよく頂きます。ここで全てに回答はできませんが、真実や実態が何より強いということだけ申し上げておきましょう。例えば車両の場合、保有台数の制限はありませんが、どれだけ業務に使用したかの割合で判断するべきでしょう。全額は無理です。家族旅行は論外ですが、業務上の旅行なら家族と行ってもご自身の分はOK。但し、ついでの観光があれば、その分は外すべきでしょう。外食は金額次第、税務署も100%の捕捉は不可能です。また、法人だからと油断は禁物。個人よりもその辺の見方が緩いのは事実ですが、挙証責任は法人にあるのです。領収証だけでなく、手帳やメモ書き等、信憑性のある記録の保存が必要です。

2019年10月31日

-

5328号

修繕費か減価償却か、それが問題だ!

建物も人間と同じで、時の経過と共に不具合が生じてきます。屋根や壁にヒビが入り、壁材や塗装が剥がれた、雨漏りがする等々と言った症状が出てくるでしょう。そうなれば待ったなしで修繕が必要ですが、軽易なものから建て替え費用に匹敵するほど多額のものまで色々です。早目に経費にしたいものの果たして税務の取り扱いは……?

1.修繕しても修繕費にならない?賃貸建物の修繕をしても、修繕費として経費にならない、などと言うことが一体あるのでしょうか。厳密に言うと、決して費用にならない訳ではないのですが、一時に経費化できない場合があるのです。これを税務の用語で"資本的支出"と言うのですが、修繕の効果が長期にわたるため、経費化するのにも時間を掛ける必要があるのです。具体的には減価償却と言う手続きで、数年から数十年かけて費用にしていかなければならないのです。

例えば建物の建築費が1億円かかったとします。引き渡しを受けた時にその1億円が直ぐに経費になるのでしょうか。答は勿論NOで、建物の耐用年数に応じて経費としていくのです。これは一度建物を建築すれば、鉄筋であれ木造であれ、何十年もの長期にわたって建物としての効用を果たしてくれるからです。決して建物代金を支払った時だけで、その効用が失われる訳ではないのです。

減価償却とは、時の経過に伴って、資産が劣化する部分を税法のルールに則って計算をするものなのです。基本的には簡易な修繕で金額的にも重要でないものは支払時点での修繕費に。逆に、金額的にも多額で、その後も比較的長期にわたって機能を維持できるものが資本的支出となります。

2.修繕費と資本的支出の区分それでは具体的にはどんなものが修繕費で、どんなものが資本的支出になるのでしょうか。

所得税法や法人税法と言う税法そのものに、それについての詳細な規定はありません。しかし、各税法には基本通達と言って税務職員が税務上の判断をし、執行する際のルールがあります。それらの通達は広く公表されていて、誰でもが手軽に参照する事ができるようになっています。両税法とも通達でほぼ同様の規定をしていて、その概要を抜粋、整理すると、まず資本的支出については、(1)避難階段の取り付け等(2)用途変更のための模様替えや改造、改装等。また、修繕費に含まれる費用としては、(1)建物の移えい又は解体移築をした場合。但し、解体移築の場合には、旧資材の70%以上が再使用でき、そのまま従前と同一の規模や構造の建物を再建築する場合に限る。(2)機械装置の移設(3)地盤沈下した土地の原状回復費用。(4)建物、機械等が地盤沈下により海水等の浸害を受けたために行う床上げ、地上げまたは移設の費用(5)現に利用している土地の水はけの改良等のための砂利、砕石等の敷設や補充のための費用、等々となっています。その他にも、一つの修理、改良等の費用が20万円未満の場合、その修理、改良等が概ね3年以内の期間を周期として行われることが、明らかな場合も修繕費として認められます。が、実務では個別の事情もあり、これで総ては解決できそうにありません。そこで、修繕費か資本的支出かが判然としない場合に限って、一つの基準としてその金額が60万円未満であれば、修繕費として扱ってよい事になっています。また、もう一つの基準として、7:3基準と言うものもあります。これは継続して行われることが前提ですが、両者の峻別が困難な場合、支出した金額の30%を修繕費とし、70%を資本的支出とするものです。

3.法人だけに認められている選択上記の考え方は、個人と法人で基本的には異なることはありません。しかし、大きくその取り扱いが異なるのは、資本的支出となった場合の取り扱いです。資本的支出となれば、減価償却と言う手続きで経費化して行く訳ですが、個人の場合、強制償却と言って減価償却することが義務付けられています。それに対し法人は減価償却をするかしないかは、その法人の任意で、また継続することも強制されていません。従って、減価償却を通じて利益調整をすることも可能なのです。

4.中小企業者の特例また、前記2.で修理、改良等の費用が20万円未満の場合には、修繕費として経理処理を行っていればそれが認められる旨をお話しました。それに対し、個人でも法人でも中小企業者で常時使用する従業員数が1,000人以下の場合、青色申告であることが条件ですが、更に有利な特例が用意されています。時限立法と言って平成32年3月31日(令和2年3月31日)までの期限が設けられた上で、その期限までに取得、製作等をすることを条件に、20万円ではなく30万円にまで引き上げられています。但し、その事業年度の合計額で300万円に達するまでがその限度額です。この特例を活用することにより、早期に費用化する事が可能です。税金を納める側は早期に経費にしたいので、ついつい無理をして修繕費に。そんな気持ちを見透かしたように、税務署は丹念に修繕費を検証です。

2019年9月30日

-

5327号

共有は信託で解消しよう!

相続が"争族"と言われるようになって久しい気がします。相続税の申告を考えた場合、原則は亡くなってから10ケ月が申告期限です。では、"争族"になり期限までに財産分けができない場合はどうなるのでしょう。民法上は法定相続分による共有となってしまいます。共有も夫婦や親子であれば別ですが、兄弟同士の共有は最悪の事態。一時だけであればこの状態もやむを得ないかも知れません。今回は共有の問題点と、それを特に信託によって解消する方法を考えてみたいと思います。

1.なぜ共有になってしまうのか財産を分割するに当たり、積極的に共有にすることは少ないと思います。あえて自分以外の人間との共有を望むことはないでしょう。共有はいわば窮余の策として、仕方なくせざるを得なかった結果なのではないのでしょうか。では、なぜ望まないのに共有になってしまうのでしょう。共有は総ての権利と義務が、共有者全員で持ち分による平等になっている状態です。これなら全員が不平や不満を言えないからでしょう。言ってみれば、"とりあえず共有"にしておこうと言う安易な発想なのです。

2.共有の何が問題なのかでは、共有になると何が問題なのでしょうか。最大の問題点は、原則として全員の合意が必要なことでしょう。原則として、と言ったのは、他の共有者と意見が異なった場合、自分の共有持ち分だけを売却や処分ができるからです。この行為に全員の合意は必要ありません。完全な単独行為です。ただ、もしその持ち分が性質の良くない部外者に移転したら、とんでもない状況になる恐れもあるのです。そうでなかったとしても、そもそも全員の合意と言うのはなかなか難しいものなのです。ただし、同じ共有でも親と子の場合には、親は子供に有利な事を考えてあげることも多いため、喜んで譲歩もしてくれるでしょう。しかし、これが兄弟姉妹の場合、お互いに独身であればいざ知らず、それぞれに家庭があれば問題は複雑です。まさに兄弟は他人の始まりとばかり、醜い争いのもとにもなってしまいます。

3.共有解消法としての信託共有状態の解消には、(1)共有物の分割(2)交換(3)売買(売却)(4)贈与(5)信託の5つの手法が考えられます。その中で本日のテーマである信託ですが、信託とは信頼できる者に財産を託し、契約次第では運用のみに留まらず、売却・処分までをも依頼する法律行為です。以前にもお話ししましたが、簡単に復習から。登場人物は3人。ⅰ)自分の財産を託す人(「委託者」と言う)ⅱ)その財産の運用や処分等までを引き受け、実行する人(「受託者」と言う)ⅲ)その財産から生じる利益を享受する人(「受益者」と言う)の3人がそれです。

信託をすると不動産であれば登記簿上は受託者名義となりますが、その利益を享受する人はあくまで受益者。従って、委託者以外の人が受益者になると、委託者から贈与があったものとされ、贈与税が課税されてしまいます。そのため基本的には委託者=受益者で信託を行います。では、この信託が何故解消法になり得るのでしょうか。

例えば委託者Aが高齢のため、共有者の一人として所有する収益物件の管理が困難になってきたとしましょう。そのままではAは他の共有者に自己の意思表示もままならず、共有状態の維持も困難になってしまいます。

そこで、Aは自己の持ち分を息子であるBに信託します。するとBが受託者としてAに代わり、契約に定めたことは何でもできるようになります。ただ、Bはあくまで受託者に過ぎないため、その収益自体はAのもの。贈与税が課税されないよう、委託者=受益者としてあるためです。もちろん、これだけでは共有の解消にはなりません。しかし、Aに代わって他の共有者にモノを言い、行動していく事で、共有状態を活性化させ、場合によっては持ち分の買い取りや売却を促すことにもなり得るのです。その意味では、信託も共有解消の一方法と考えられるでしょう。

4.共有を回避するための予防策以上、今まで見てきたように、信託によって共有を解消できる可能性は確かにあるのです。しかし、基本的には他の共有者の協力が必要であることもお分かり頂けたのではないでしょうか。逆に言えば、その協力が得られない場合、共有状態を解消することも、また困難なものになると言うことなのです。

それでは、"とりあえず共有"にしないためにはどうしたらよいのでしょうか。それは、相続に当たって財産を分割するのを、分割する当事者に任せないと言うことです。つまり、生前に遺言書を作成し、財産の分割方法を予め指定しておくことなのです。ご自身の財産であるからこそ、それをどのように相続させるのか、その方に総ての決定権があることを、肝に命じて欲しいのです。それこそが財産を所有する方が、次代に引き継がせるための責務なのではないでしょうか。2019年8月30日

-

5326号

税務は実質で判断!

不動産の賃貸経営をなさっていると、様々な収入や経費の処理をめぐって疑問が生じることも多いもの。そもそも収入や経費に計上していいのか、するとしても一度で全額を計上するのか、それとも何年かに分けて計上するのか、そんな疑問の数々をご一緒に考えてみたいと思います。

1.敷金と権利金、礼金先ずは収入編です。これら3つの科目の性質については、今さら説明の要はないでしょう。これらは借家人が入居に際しオーナーに支払うものです。一般論として、敷金は退去の際には返却されるのに対し、権利金や礼金は返却されず、返却される場合でも全額は戻らないもの、と言う認識ではないかと思います。

税務上の考え方はこれらの名称とは一切関係ありません。どんな名称を使っても、返却不要の部分は課税され、返却される部分は課税の対象外と言うことだけです。例えば『敷金の内、1ケ月分は償却する』となっていれば、償却分が収入で、総ては契約書から判断されるべきものなのです。科目や名称等に拘わらず、です。そうでなければ、課税されない名称を使うことにより、課税逃れが生じてしまうからです。

また、これらの項目の収入すべき時期は、原則として契約によることになります。但し、その明示がなければ実際の支払い日です。もちろん期間計算等いくつかの例外はありますが、基本的にはその契約日に一括計上です。

2.修繕費か、減価償却の対象か?これに対し経費はいささか面倒です。最も頻繁に生じる問題は修繕費です。税務上は修繕費となれば、支払時に全額が経費となります。それに対し税務用語では"資本的支出"と言いますが、支払時に全額が経費にならないものがあります。いったん建物や設備等のように資産として計上し、その後何年かに分けて、減価償却の手続きを通じて費用としていくものです。

減価償却とは、例えば建物本体で考えた場合、建物が経年劣化することによる価値の減少分、と考える事ができるでしょう。つまり、建物を取得するための支出は、将来の収入を生み出すための前払いと考えるのです。そのため支払時に全額を経費化するのではなく、耐用年数を考慮した期間で按分すると言う手続きなのです。

この様に考えると、支払時に全額を経費化することが妥当でないことは理解ができても、実務はさらに複雑です。総論としては判断ができても、個別具体的には修繕費との峻別は容易ではないからです。ここでその詳細は述べませんが、あえて一言で言えば、その修繕によって寿命が延びるものは資本的支出と考えていいでしょう。なお、税法では上記のような考え方とは全く別に、各種の特例を設けて早期の償却を促す制度が用意されています。これは偏に政治的、政策的配慮に基づくものであるため、素人判断は極めて危険であることにご注意下さい。

3.交際費か、会議費か?これについては、税法は一般的な社会常識とは全くかけ離れた考え方をするのです。一般論として、交際費と言えば外部の人間との業務上の人間関係を円滑にするため、酒食、旅行、観劇等を通じて接待、供応するための費用です。営業活動を行う上で必須の費用ではあります。

しかし、とりわけ法人税法では冗費の抑制と言う観点から、内容の如何に拘わらず、経費として認められる限度額を設けているのです。そのため、法人としてはその対抗策として、交際費ではなく会議費であるとか、交通費であるとかの経理処理を行いがちです。勿論、税務署もそこは承知をしていて、税務調査ともなれば周辺の科目については吟味検討が行われます。また、個人に係る所得税においては、そもそも不動産所得に交際費は不要であると考えているフシがあります。不動産所得は地主や建物のオーナーが得るべき所得です。貸す側の人間は接待される立場だとでも考えているのでしょうか。逆に法人税では、限度額までであれば、支払いの事実さえ確認できれば内容を問われることもあまりなく、アンバランスな取り扱いです。交際費は法人が絶対に有利???

4.経費と家事関連費との分かれ目ことは交際費だけではありません。個人を扱う所得税では、業務に関連するものだけが経費として扱われます。製造業や小売業等の事業所得であればいざ知らず、不動産所得の必要経費はその観点からは極めて限られたモノだけです。固定資産税や上述の修繕費、減価償却費、不動産業者への謝礼等程度でしょうか。税務調査では、業務に直接関連のなさそうな、いわゆる家事関連費が混入していないかどうかがポイントになります。

勿論、法人であっても考え方は同じで、個人的な支出は認められません。ただ、法人が行う業務は基本的には法人の行為となるため、車両関連の費用、タクシー料金、新聞代、スマホの利用料等々まさしく日本は"法人天国"と言ったら言い過ぎ?2019年7月31日

-

5325号

“死因贈与は贈与税の対象か?”

相続人以外の方に財産を残したいと思うこともあるでしょう。遺言と言う手段でそれを実現させることは可能です。生前に予め遺言の内容を知らせていれば、貰う側の方も心の準備ができるかも知れません。

しかし、仮にそんな約束があったとしても、相続人でなかったら、その遺言書を見せて貰える保証はどこにもありません。場合によっては遺言書はなかったことにされ、相続人全員による"分割協議"により財産分けが終わってしまうこともあり得るのです。実はそれを回避する方法が…。

1.死因贈与とは『私が死んだら、○○の財産は××に贈与する!』これを死因贈与と言います。相続人以外の方にも、こんな財産の渡し方が契約を取り交わすことで可能になります。契約ですからもちろん双方合意の上、それを書面にして公正証書にしておけば、更に法的にも安定性を増すでしょう。これにより、冒頭のような懸念は完全に払拭することができるのです。

では初めに、死因贈与とは法律的にどんな贈与を言うのでしょうか。一言で言えば死亡を原因とする贈与、と言うことになるでしょう。つまり、死んだら、その事を原因として○○の財産が贈与されると言うものです。多くの場合、死んだら財産を渡すと言うのは、亡くなる方の意思に基づいて行われるもので、"遺贈"と言われる単独の行為です。遺言書によってその意思表示がなされます。それに対し、死因贈与は贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産を貰う人)双方、両当事者によって行われる契約行為。だからこそ、確実に実行されることが期待できるのです。

2.死因贈与は 贈与にも拘らず相続税?死因贈与と言うからには贈与税の対象なのでしょうか。一見そう思いがちですが、実は相続税が課税されるのです。後述するように、実は税務署だって勘違い(?)をすることがあるくらいです。それはさておき、死因贈与はどんな物がその対象になるのでしょうか。結論から言えば、どんな物でもOKです。土地や建物、マンション等の不動産から書画、骨董、宝石類、その種類は問いませんが、その物が特定できることが条件です。言うまでもなく、現預金だってもちろんその対象となり得ます。そして、貰った方には相続税が課税されるのですが、それが様々な問題の種にもなるのです。

3.登記簿上の移転原因は?この中でご注意頂きたいのが不動産で、名義が変わればそれは税務署の知るところに。税務署は登記所(法務局)と大の仲良し。不動産の名義が変わると、たちどころに税務署にもその情報が。

ある時、こんな事がありました。不動産について死因贈与契約があり、その契約に基づいて財産を受け取るべき人が登記をしたのです。その結果、直ぐに税務署の知るところになりました。こんな時、税務署は何をどのように確認するのでしょう。実は移転原因が死因贈与なので、単に"贈与"となっていたのです。"死因贈与"とは登記簿には記載されないのです。すると税務署は、まずは贈与税の申告がなされているか否かを確認します。申告書が提出されていれば、今度はその価額が税法上の適正な価額となっているかを確認します。が、もし申告書の提出がなければ、直ちに税務署得意の"贈与についてのお尋ね"を発送し、対象となった物、申告書の提出の有無、提出日、価額、提出先の税務署等が質問されることになる訳です。

4.場合によってはヤブヘビも?さて、税務では死因贈与は遺贈と同じ扱いです。つまり、もし課税されるとすれば、贈与税ではなく相続税なのです。となれば、この受贈者も金額次第で相続税を納める必要が生じてきます。ただ、相続人でもない人が他人の家の相続税のことなんか、知る由もない事なのです。

こんな時、上記のお尋ねを受けた方は、税務署に対し何と回答したらいいのでしょう?本人との死因贈与契約書を税務署に提示し、贈与された認識はありませんと答えるべきなのでしょうか。本来の回答はそうあるべきでしょう。しかし、そうなると税務署の対応は、死因贈与であれば相続税の対象であるので、今度は相続税の申告書の有無が問題に。

もしその本人のご家族が相続税の申告書を提出していれば、死因贈与を受けた人の財産を含めて申告のやり直しでしょう。財産が加算されれば、全体の相続税が増加します。従って、死因贈与を受けた人の他、本来の相続人の相続税額の負担も増加します。それは仕方がないとして、相続税が無申告であればどうでしょう?税務署は死因贈与の回答を得て、相続税課税の有無の判断でしょうか?そこのお父さん!安易に飲み屋で死んだらA子に○○円やるぞ、なんて約束をすると後日ご家族が大変な思いをすることになるかも…。2019年6月28日

-

5324号

税理士の対応も色々です!

一般の方にはちょっとご理解が難しいことかもしれません。税理士の税務署に対する対応です。お客様の中には、税理士は何かあった時に税務署と対峙し戦ってくれることを期待している方も多いはず。一方で、実際の税務調査の際、税務署の言いなりになり、一体お客様と税務署、どっちの味方なんだ、と税理士を疑った経験をなさった方もいるようです。税理士と税務署、対応をめぐってこの不思議な関係にスポットを当ててみました。

1.税理士になるには先ずはどうすれば税理士になれるのか、をご理解頂きたいと思います。基本的には税法3科目(所得税法又は法人税法のいずれかは必須)と簿記論、財務諸表論と言う会計科目2科目の計5科目を、1科目ずつでも良いので何年掛けてでも合格することです。これで税理士になった人達を"試験組"と呼んでいます。実は次が曲者で、税務署に何年か勤続すると"ほぼ"自動的に税理士になれてしまう制度があるのです。配属先にもよりますが、所得税や法人税等の課税部門なら10年で最難関の税法が総て免除。若干の研修を受ければ、20数年の勤続で税理士資格を得られる仕組みです。これが悪名高き(?)"OB税理士"。

2.同じ税理士でも…どんな経緯で税理士になったって、税理士は税理士だろ、と言うご意見もあるでしょう。一見、仰せごもっともなのですが、これが大きな間違いで両者には決定的な相違があるのです。まず、試験組は勉強をしながら税理士事務所に勤め、実務を習得していきます。お客様からどんな資料を預かればよいか、どんな手順で決算を組み申告書を作成するかを、先輩から教えを乞いながら身に付けていくのです。言ってみれば、お客様側に立っての実務経験です。一方のOB税理士ですが、筆者のような僅かな税務署経験だけでドロップアウトするのは極わずか。大半は定年までじっと我慢で、憧れの税務署長を夢見てがんばるのです。定年後は退職金と年金で生計を立て、暇つぶし(?)に先輩のOB税理士事務所に税理士として勤務する方も多いのです。それこそかつては一定以上の要職を務めれば、退職後は当局が顧問先まで紹介してくれた時代もあったのです。

3.両者の相違点同じ税理士で何が違うか、それは目線の置き方です。試験組は独立したら、とにかく食べていくのに必死です。必然的にお客様に寄り添い、100%お客様目線で仕事をすることが多いでしょう。それに引き替えOB組。特に税務署長まで経験してしまうと、もちろん全員ではありませんが、それでもお役所の体質が骨の髄まで浸み込み、身に付いています。上から目線で退職後いつまでも税務署の味方をする人も多いのです。彼らに今どき税務署への口利き、影響力など期待できませんが。ただ、実務を通じての理論派が多いのも事実。

4.税務調査での対応は?税務署への対応の差が決定的に表に出るのが税務調査で、3通りの対応が見て取れます。先ず試験組。これはその税理士の性格もあるのでしょうが、処世術を勘案して更に2通りに分かれます。一つは税務署を敵視し、何が何でもお客様の味方。税務署との論争もいとわず、持論を展開していきます。が、惜しむらく税務署の内情を知りません。頼もしいのですが、引き際を間違ったり、税務署を甘く見て大やけどをするリスクをはらんでいます。二つ目は税務調査は必要悪と心得て、とにかく早く調査を終わらせることに必死のタイプ。自分のミスが明らかになったり、お客様の信頼を失うことを何よりも恐れています。自信のなさも手伝って、税務署が主張する多少の無理も聞き入れ、お客様に妥協を迫ります。あまり頼りにはならないタイプ。そして最後がOB組。これはもう言わずもがなで、税務署サマサマ。自らもかつては税務署側との考え方が抜けきれず、何でも税務署に同調し税務署に平身低頭。どちらを向いて仕事をしているのか分からない人もいる程です。

5.税理士本来の使命は?基本的に税理士は税務署と敢えて喧嘩はしたくないと思っています。税理士自身も個人であれ、税理士法人であれ、税務調査の対象にはなり得る訳で、睨まれることを望んでいる税理士など皆無です。しかし、平成も終わったこの時代、税理士本来の使命は適正な税務行政の実現に関与することでしょう。税務署だって所詮人間がやることです。間違いがないとは言えませんし、それは申告をするお客様も同様です。その橋渡しをし、双方が納得する形で100兆円を超える予算実現のため、徴税を確保できるようにするのが、最終的な姿でしょうか。と、ここまで来て、いよいよ本題です。ではどの税理士がいいのか?とても自分の口からは申し上げられません。ただ言えること、税務署との喧嘩の仕方を熟知し、適正な税務知識を備えている税理士、となるのでしょうか。試験組もOB組も、とにかく税理士が多数在籍するどこぞの税理士法人がベスト?答えはお客様のみが…。

2019年5月31日

-

5323号

税務署はこうして情報を収集する!

税務署の最大の目的は何なのかご存じでしょうか。まさか医療費控除等で税金を還付してくれるところ、などと呑気な事はおっしゃらないと思います。そんな業務はホンの一部。適正な税務行政を遂行する役所です。本音を言えば、脱税の防止や摘発が最大の目的なのです。そのために、実は税務についての様々な情報が日々収集されているのです。

1."資料箋"と言う名の情報例えば税務署がA社の法人税の調査を行ったとします。帳簿や証票類を基に、売上や仕入、諸経費に亘るまで精細に内容や決済方法等を確認するでしょう。その段階で仕入についてB社との取引を確認すれば、その情報はB社の売上になる訳です。税務署はA社を調査した際、このような作業をB社だけでなく、C社にもD社にも行っているのです。また、逆も真でA社の売上を調査すれば、X社やY社、Z社の仕入の情報収集ができる訳です。

この情報収集の作業を資料化すると言い、昔は所定の紙に残したので、これが"資料箋"と呼ばれるものになっていたのです。さすがに現在では紙でなくデータの形で集積していますが…。

2.資料箋の種類これらを実地調査資料箋と言いますが、資料箋はこの実地調査資料箋だけではありません。その他にも毎年会社が税務署に提出する地代や家賃、権利金や更新料等の情報、生命保険会社が提出する一時金や年金の支払調書、給与の支払者が提出する源泉徴収票等々の法律で義務付けられている法定資料と言われるものもあります。

変わったところでは、"重要資料箋"と言うものもあります。これは調査等の過程で相手方の不正や脱税に繋がる可能性のある事柄を、取引銀行、決済口座等まで詳細に記載した資料箋です。事の重要性に鑑み、その名も"重要資料箋"と言うのですが、管理も厳重で統括官と言われる管理職が直接保管をしているのです。また、この資料箋は大昔は重要性が目立つように赤枠の大きな紙に記されているため、通称"赤紙"とも呼ばれていました。

3.情報源はまだまだあるぞ!上記に述べた情報の収集は、いかにも税務署がやりそうな想像もできるでしょう。これらは調査の過程で、言ってみれば業務としてついでに、と言う意味合いもあるような気はします。そうではなく、もっと積極的に情報の収集を行う場合もあるのです。例えばデパートの外商部がそれ。デパートで外商を利用する方はシャツやパンツを買う訳ではありません。オーダーのスーツ程度で利用することはあるでしょうが、高額品を購入する顧客なのです。貴金属、書画骨董等店頭には並べていない物を買って頂く顧客層が外商部の顧客なのです。

つまり、外商部に情報収集に行けば、いつ、誰が、どんな物を、いくらで買ったのかが分かる訳です。先ずはそれ程高額な物を買えるだけの所得の申告をしているのか、最終的に相続財産として将来計上されるのか、そして決済銀行は何銀行なのか等々様々な情報が得られることになる訳です。

その他にも高級外車資料箋と言うのもあります。普通のベンツやBMW程度の車ではなく、スーパーカーとか1億円を超えるような高級外車は、いつ、誰がいくらで買ったのかを資料化することもあるのです。

4.税務署の誰が情報収集をするのか?前述の調査の際に売上や仕入から、それらを資料化するのは、勿論通常の調査の過程で調査官が容易に行えるものであることは、ご理解頂けたことでしょう。それでは高額な書画骨董、高級外車等は税務職員のどう言う役割の人が情報収集を行っているのでしょうか。

実は税務署や国税局にはその手の作業を専門にやっている人達がいるのです。資料源の開発と言う言い方をしますが、何処へ行ったら調査の際に有効な情報が、或いは申告漏れが生じそうな情報が得られそうか、日夜それだけのために励んでいる人達がいるのです。

5.鬼より怖い"査察"と"リョーチョー"その最たるものが国税局の査察部と資料調査課、通称リョーチョーでしょう。場合によっては、甲氏の調査の過程で結果的に乙氏、丙氏の預金情報を金融機関で収集できてしまうこともあるでしょう。本来は違法でしょうが、横目でちらっと見て情報収集することから、横目資料とも呼ばれています。また、週刊誌や新聞紙上で掲載されたことをヒントに、実態を解明し調査に選定、着手することもあるのです。特に上記のリョーチョーは各種の情報収集をしては、税務署や査察部に連絡し、自らが調査を行うこともあるのです。何はともあれ、税務署も国税局も必死になって不正に繋がるネタを見つけようとしています。善良な市民には全く関係のない話ですが、世の中にはそれだけ悪い人間が多いと言うことなのでしょうか。

2019年4月26日

-

5322号

配偶者居住権をどう考えるか?

民法の改正で"配偶者居住権"と言う権利が創設されています。それまで夫婦で住んでいた土地建物を、残された配偶者が相続するのは至って自然な事。その土地建物の所有権ではなく、居住する権利だけを取り出して一つの権利としたのです。なぜこんな事をする必要があったのか、その背景と問題点について考えてみましょう。

1.配偶者居住権創設の背景配偶者居住権とは、被相続人が生前配偶者と共に起居していた土地建物に、相続後も配偶者が所有権を有すること無く居住し続ける事ができる権利です。なぜこのような権利を創設する必要があったのでしょうか。例えば次の事例で考えてみましょう。遺産が居住用の不動産2,000万円と預貯金3,000万円、相続人は妻と子の2人です。法定相続分で財産を分割しようと考え、合計5,000万円を1/2ずつ相続する前提です。妻は不動産2,000万円を取得すると預貯金は500万円になってしまいます。これだけでは残された人生の生計費としては心配です。預貯金が少額なのは、不動産が法定相続分である1/2の大半を占めてしまうためです。こんなケースも考えられます。再婚の夫婦で、前妻の子が2人いるようなケースです。再婚後、比較的短期間後に夫の相続があった場合でも、妻には1/2の法定相続権が生じます。どれ程妻である期間が短くても、入籍していれば妻は妻。それを前妻の子は快く思わず、財産分けでもめる事はよくあること。それを理由に入籍を諦める方も、これまでにはいらっしゃいました。それもこれも、不動産の所有権が財産の内に占める割合が大きいためなのです。

2.所有権と居住権との分離上記のケースで、いずれの場合も残された配偶者は、法律的に所有権を得ることが最大の狙いではないだろうと思われます。住み慣れた家に、夫亡き後も住む事ができれば、大きな安心になるのではないのでしょうか。その意味で所有権はないものの、自分が亡くなるまでそこに住み続けることができればいいのです。

その点に着目し、民法は完全な所有権を住み続けられる権利(配偶者居住権)とそれ以外に分けました。その上で前者を財産価値的には小さくすることによって、配偶者が他の財産までをも取得し易くしたのです。この民法の改正によって、相続税と言う税法でもそれぞれの権利をどのように評価するかが必要になってきました。両者の合計額が完全な所有権と言う考え方です。これは言ってみれば、更地を底地と借地権に分け、この両者の合計が完全所有権である更地の価額になる事と、税法上の考え方は同じです。

3.配偶者居住権の評価それではこの配偶者居住権、相続税法上はどのように評価するのでしょうか。先ずはこの居住権を土地部分と建物部分に分け、それぞれの評価額を算出した上で、それの合計額が配偶者居住権の評価額となります。これはちょうどマンションの評価に当たって、マンションを土地と建物に分け、それぞれの合計額を以てマンションの評価額とするのと同様です。

まず、建物の居住権は建物自体の相続税評価額から、次の算式で計算した額を控除した額です。

控除額=建物の相続税評価額×(A)÷(B)×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

(A)=残存耐用年数-存続年数

(B)=残存耐用年数

一方、土地の居住権は

土地の相続税評価額-(C)

(C)=土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

と、ちょっと複雑です。総じて、古い建物はあまり多額にはならず、土地も配偶者が高齢であれば、相続財産として大きな比重は占めないように設定されています。

4.配偶者の老後を考えたら民法の法定相続分で考えると、配偶者が自宅の土地建物を相続すると、それだけで大きな比重を占めてしまいます。だからこそ、居住権だけを取り出して所有権から分離し、配偶者の居住の継続性を担保してきた経緯があるのでしょう。

しかし、そもそも論として配偶者と子がいる場合、配偶者の法定相続分が1/2、子が1/2の割合が適正なのかどうかは筆者の判断能力を超えています。ただ、婚姻後にできた財産は、夫婦の協力によってできたものです。そこに子供の貢献はないのではないでしょうか。だとすれば、配偶者以外の相続人の相続権など考慮せず、財産は総て配偶者に相続させる。これが本来の姿であるような気もします。子は両親が亡くなって、初めて親の財産を感謝をしつつ引き継げばいい、と筆者は勝手に考えているからです。2019年3月29日

-

5321号

退職金ならこんなにお得!

かの国ではどこぞの自動車メーカーの元会長の言動が連日話題になっています。報酬の年額は何と10億円とか。また、将来の退職後に備えて、退職金の他にも色々と画策をしていたとか、いないとか。その実態は今後の捜査を待つとして、毎年の報酬とも密接に関連する退職金について、税務上の問題点を検証してみました。

1.毎年の報酬を安くし、退職金を多額に!外国人が日本の会社の役員に就任することも、珍しい時代ではなくなりました。少し前まで彼らの共通のやり方は、毎年の報酬を敢えて安くしておき、その代わりに数年後に日本を去る時に受け取る退職金を多額にする契約をしておくことです。いわば、報酬の先送りで、将来のために積み立てておく訳です。外国人を雇う時の一種のトレンドだったと言ってもいいかも知れません。

何故なのでしょう。それは所得税の扱いが毎年の報酬に係る給与所得に比べ、退職時の退職金の扱いが格段に優遇されているためなのです。

2.給与の場合の控除額は?それではここで、給与で支給される場合と退職金の場合とでどのように異なるのか、そこから検討を始めましょう。先ずは給与ですが、額面金額がそのまま課税の対象になる訳ではありません。所得税では家賃収入に対する不動産所得でも、ご商売から生じる事業所得でも、基本的にはいわゆる儲けの部分が課税の対象です。つまり、収入金額から必要経費を差し引いた部分の、利益の部分である所得金額が課税の対象なのです。

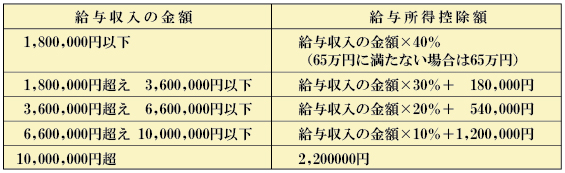

給与の場合、一見すると明確な経費はなさそうにも思いますが、税法で定められた一定の金額を控除することが認められています。これを給与所得控除額と言うのですが、給与収入の金額に応じて決まっていて、次表の通りです。

3.退職金の取り扱い一方の退職金ですが、まずは勤続年数に応じ退職金の額面金額から退職所得控除額が差し引かれます。この退職所得控除額ですが、基本的な事だけをお話しすると、20年以下であれば1年当たり40万円、最低でも80万円は控除できることになっています。例えば10年勤続すれば、40万円×10年で400万円。この金額までの退職金には税金がかからないことになる訳です。20年を超える場合は、次の算式の通り。

70万円×(勤続年数-20年)+800万円

例えば、30年勤め上げて退職金が2,000万円だとしても、この算式に当てはめて1,500万円が控除されるため、実際には500万円だけが課税の対象となるのです。2,000万円に対して僅か500万円だけで済むことがいかに有利な事か、給与の場合と比較してみましょう。年間の給与収入が2,000万円だったとすると、給与所得控除額は220万円で頭打ち。つまり1,780万円に課税される計算です。それに加え、退職所得として課税される金額は、この控除額を控除後の何と1/2だけなのです。これを知っていれば、誰しも給与でなく退職金で支給されることを望むでしょう。

4.退職金は幾らまで支給できるか?それならとにかく将来のために給与を積み立て、退職金で受給をと考えるかも知れません。しかし、実は役員の場合、税務上過大な退職金は認められません。それなら役員でなく、従業員にすればよさそうなものですが、従業員と言う立場は会社とは雇用契約によって成り立っています。雇用契約とは、給与は労働の対価と言う考え方です。従って、役員報酬ほどの金額は見込めません。となれば、委任契約に基づく役員にするしかありませんが、そうすると結局は前述の過大役員報酬の規定が働くことになるのです。厳密なルールはないのですが、税務署が考えるのは基本的には同規模同業種と言う立場です。客観的に見て、他の会社との比較。同族会社だからと言って、やみくもに高額なものは支給できないのです。

また、税法上の適正な役員退職金は、役員としての退職直前の月額報酬に勤続年数やその功績に応じた割合を乗じて算出されるルールです。冒頭の人物は1999年から役員なので、功績に応じた割合を仮に2.5倍とすれば、(10億円÷12ヶ月)×20年×2.5で約42億円の退職金か?筆者も彼よりもっと長期間役員をやっていますが、42億円などと、そんな贅沢は言いません。それ以前の問題として、せめて職員の給与を増額できるだけの売り上げが欲しい。読者の皆様、どうかご協力を!2019年2月28日

-

5320号

銀行調査で何がバレる?

税務署は時折り銀行調査と言うものを行います。本人そのものではなく、相手方、取引先を調査し、事の真相を確認するのですが、このような調査を反面調査と言います。銀行調査も反面調査の一つなのですが、これによって結構お客様が我々税理士にも仰って頂けなかったことが表出します。では、銀行調査とは税務署がどんな手続きで何を調べることなのでしょうか。

1.質問検査権に基づく税務調査税務署には税法上、質問検査権と言う権限が与えられています。この権限によって税務調査が自由に行われる訳です。ただ、この質問検査権、本人や調査対象の法人だけではありません。取引先や関係する相手方までにも及ぶのです。本人以外のこれら相手方への調査である反面調査ですが、銀行調査も典型的な反面調査の一つなのです。これにより、税務署は取引の実態を把握し事実を確認できることになるのです。

2.銀行調査で何を行うのか?では、銀行調査において、税務署はどんな手法で何を調べ、何を確認するのでしょうか。

色々ありますが、個人の場合には、先ずは調査対象本人の他、家族名義での預金の有無と残高でしょう。次にそこで判明した各人の普通預金の数年分の動きです。言ってみれば、過去の年分の普通預金通帳の復元と言ったところでしょうか。それを通じて、入出金の大きな金額の使途と原因、不動産売却や購入の有無、或いは定期預金の形成の経緯等が分かってきます。不動産の売却や購入、定期預金の形成自体が問題になる訳ではなく、お金の動きと申告の適正性が確認できればいいだけです。

ただ、普通預金で問題になるのは、名義人本人のものかどうかです。往々にして本人以外の家族名義の通帳を利用して、お金を動かしているケースも散見されます。この事が直ちに不正な行為になるとは限りませんが、本人以外の名義を利用するとすれば、何らかの理由があってのことでしょう。例えば、子供名義の定期預金を作成すれば、本人の財産から外す事ができ、しかも子の財産になると思っている方がいらっしゃるかも知れません。勿論、こんな事で財産の移転はできませんし、場合によっては子への贈与だと認定される危険もあります。

3.本人かどうかの確認税務署が名義人本人のものかどうかを確認するのに、預金の流れを、そしてお金の動きを見るのは当然です。が、それと併せて預金者が銀行に提出した普通預金や定期預金の印鑑票を必ず確認するのです。そこで見るのは記載した人の筆跡です。昨今は銀行も本人確認を厳重に行っています。口座開設時に印鑑票を作成するに当たっては、必ず本人が記載している筈でしょう。それを次の項で述べる伝票調査の際、本人の筆跡と比較するのです。入出金伝票は届け出の印鑑さえお持ちなら、誰でも記載ができ、現金の出し入れができるためです。筆跡から誰が記載したのかを判定するのは、それ程難しい事ではありません。

また、名前もさることながら、数字にはそれぞれのクセが出るからです。税務職員がよく使う手口としては、調査当日に例えば自宅に臨場した際、奥方にご家族全員の生年月日を教えて下さい、と言って数字を書かせることがあります。これで0から9までひととおりの数字の筆跡は把握できてしまいます。

4.最大の目的は伝票調査銀行調査の最大の目的は、何と言っても伝票調査でしょう。銀行調査は伝票に始まり、伝票に終わると言っても過言ではありません。伝票を見れば、A名義の預金とB名義の預金が繋がり、筆跡から同一人物であることが分かったり、どちらかが真実の名義でなかったりすることが分かるためです。何故でしょうか。出金伝票を見たら、同日付の入金伝票を見るのです。それにより、預金口座が振り分けられ、別名義の口座へ移されていることも分かるのです。ただ、そうは言ってもこれは熟練の技。数ある入出金伝票の中から、それを見つけ出すのは新人の調査官にはできません。第一、出金した金額と入金額が必ずしも同額とは限りません。1,000万円の出金が600万円と400万円の2つの口座に分けられている可能性もあります。それが1,000万円の出金と結びつきそうだと感じるのは、"カン"が働くかどうかだけ。税務職員にも向き不向きはあるのです。不向きだと思った人が早々に退職して税理士になるのかどうか、筆者にはそこまで分かりませんが…(筆者も若かりし頃、税務職員でした!)。

5.銀行調査は頻繁に行うのか?税務署にとって、そんなに色々なことが分かり有用情報が集まる銀行調査、総ての案件に対してやったら良さそうです。銀行にとっては幾ら調査への協力義務があるとは言え、甚だ面倒。で、税務署もこれを行う時は、税務署長の許可のもと、特別な調査票を持参して、本当に必要な場合にだけに限定しているのです。

2019年1月31日