お役立ち情報

COLUMN

毎月職員が交代で執筆しています。

ただ、自分の順番が回ってくると、

その対応は様々です。

税務のプロとして、日頃の実務や研究の成果を

淡々と短時間にまとめる者、

にわか勉強で急に残業が増える者、さて今月は…

年度:

タイトル:

-

188号

遺産分割後に思わぬ親族争いが発生した場合

~相続後に、無駄な税金を支払わないための注意点~遺産分割を行い、相続税の申告も終了して、「ホッ」と一安心したのも束の間、その後、親族間で思わぬ争いが生じたり、新たな問題が発見されることがあります。

この場合、不利益を生じた相続人が遺産分割のやり直しを主張することがあります。

1.遺産分割後に生じる問題とある家族の相続の際、一区画の土地を分筆して兄と弟がそれぞれ相続することにしました。弟は兄を信用して、分筆登記や遺産分割協議書を兄に任せました。遺産分割協議書の署名・押印の時も、あまり内容を確認することなく印鑑を押してしまったのです。

弟は、2分の1ずつ相続するものだと思っていました。しかし、登記が終わり、実際に物件を確認したところ、兄が3分の2、弟が3分の1を相続するように登記されていたのです。弟は兄を信用していたのに、裏切られたと想い、弁護士を通じて遺産分割と分筆の無効を訴えました。

また、あるご家庭で父親が亡くなって、遺産分割後に、こんな問題が起きたのです。兄が残された母親の面倒をみると言うので、兄が弟より財産を多めに相続しました。しかし、実際は兄が母親の面倒をみることはなく、結果的に弟が母親を引き取りました。約束が反故にされたことに憤りを感じた弟は、遺産分割のやり直しを兄に請求しました。

このような場合、遺産分割をやり直したり、やり直しが出来ないときは、金銭で解決をすることがあります。この場合、法律ではどのように取り扱われるのでしょう。

2.民法上の取り扱いまず、民法では、他の相続人から相続財産の内容について嘘をつかれて、嘘とは知らずに遺産分割を行った場合、または恐喝され無理矢理、遺産分割協議書に押印させられた場合などは、後から遺産分割協議を取り消すことができます。

前者のケースで、兄を信じ、兄に全てを一任して遺産分割を行った結果、弟の取り分が少なかった場合はどうでしょうか。一見すると、兄に嘘をつかれて詐欺に合ったようにも見えます。しかし、遺産分割協議書に押印する時に、なぜ弟は内容を確認しなかったのでしょう。きちんと内容を確認すれば、このような問題は起こらなかったはずです。弟にも問題があったのではないでしょうか。

明らかに、詐欺に合ったことを証明できれば遺産分割の取消しを請求できますが、自分にも問題があったり、証明できなければ遺産分割の取消しはできないのです。

また、民法では、相続人の全員が遺産分割協議をやり直したいと希望すれば、元々の遺産分割協議を解除して、再度話し合いをすることができます。

ここでポイントになるのは、相続人全員の合意が必要だということです。

後者のように、親の面倒をみる約束を守らなかった場合では、他の相続人には関係なく兄弟2人だけで争っています。つまり、「やり直したい」と訴えているのは弟だけで、相続人全員が訴えているわけではありません。そのため、元々の遺産分割協議を無くすことはできない、との判決があるのです。

3.税法上の取り扱いでは、税法でも遺産分割のやり直しはできるのでしょうか。結論としては、相続税において遺産分割のやり直しは原則として、認められていません。

税法上では、遺産分割のやり直しにより取得した財産は、贈与又は交換により取得したものになります。つまり、遺産分割のやり直しは、新たな取引(贈与、交換、売買)が発生したと考え、贈与税や譲渡所得税が課税されるのです。

例えば、前者のケースで、分筆をやり直し、土地の一部を弟へ引き渡す、とします。この場合は、土地を引き渡した時に、兄から弟へ土地を贈与したことになります。そして、土地の相続税評価額が贈与税の対象とされるのです。

また、後者のケースでは、相続財産のうち兄が取得した金銭を弟に渡した、としましょう。この時は、金銭を渡した時に、兄から弟へ金銭を贈与したことになります。

そして、話し合いで決着が付かず、裁判に持ち込まれたとします。裁判の結果、兄が弟に賠償金を金銭で支払うことで決着した場合にも、その賠償金に贈与税が課税されるのです。この時の賠償金は、交通事故の損害賠償金と同じように扱われず、遺産分割のやり直し、と考えられるからです。

4.遺産分割は慎重に!このように、遺産分割のやり直しは、民法上の考え方と税法上の考え方に違いがあります。民法上は、相続人全員の合意があれば分割協議のやり直しは何度もできます。しかし、税法上では、一度、納税義務が確定した後に再分割をすると、贈与・交換等があったものとして課税されてしまうのです。

納得して遺産分割をしていても、その後、問題が生じ、遺産分割のやり直し、ということもあり得ます。それでは、相続税と贈与税・所得税の二重課税という無駄な税金を納めることになります。相続後に親族間で争いになり、「こんなはずでは」と後悔しないためにも、遺産分割は慎重に協議するように注意すべきでしょう。

また、多少の誤算が生じても、相続は「棚から牡丹餅」と思って、心の余裕も必要かもしれません。2016年12月15日

-

187号

生命保険を活用した納税資金確保の手立て

~生命保険料に充当する現金贈与~相続税対策として、被相続人から推定相続人に現金の贈与をなさる方がいらっしゃると思います。基礎控除110万円以内での贈与を毎年行う方も多いのではないでしょうか。しかし、現金の贈与は、贈与の実態を備えていない場合に税務調査で否認されるリスクがあり、結局、相続税の計算に贈与した現金を持ち戻されてしまう場合があります。そこで、贈与の実態を備えるために、贈与した現金を生命保険料の支払いに充て、相続発生時に保険金として相続人に渡すという方法が考えられます。今回は、この生命保険料資金の贈与について解説します。

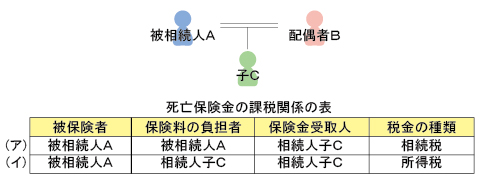

1.生命保険契約の加入形態と課税関係生命保険契約は、被保険者、保険料の負担者、受取人を誰にするかにより発生する税金が異なります。例として、次のような家族関係において、相続人の子Cが死亡保険金を受領した場合の課税関係を一覧にしますと、次表のとおりとなります。

上記(ア)は、被相続人A(以下「A」という)が死亡し、Aが保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金を、相続人子C(以下「C」という)が受け取るケースです。この場合は、死亡保険金が相続財産とみなされて、相続税の課税対象となります。もっとも、生命保険金には、相続人一人につき500万円の非課税枠があります。従って、この非課税枠を使い切っていれば、死亡保険金の全額がそのまま相続税の対象になってしまいます。相続税は超過累進税率を採用していますから、最高で保険金額の55%相当額もの相続税が課税されてしまいます。結果として、相続人には保険金の半分未満しか手元に残らないこととなってしまいます。 一方、(イ)は、Aを被保険者とする生命保険契約の保険料をCが負担し、死亡保険金をCが受け取るケースです。この場合の死亡保険金は、所得税及び住民税の対象で、Cの一時所得として取り扱われます。一時所得の場合は前述の相続税と異なり、死亡保険金からCが支払った保険料と50万円を控除することができ、さらにその控除後の残額の1/2相当額が課税対象です。このように、実質的に所得税、住民税が課税される金額はかなり圧縮されます。この差を利用するのが、被相続人から相続人への生命保険料資金の贈与です。

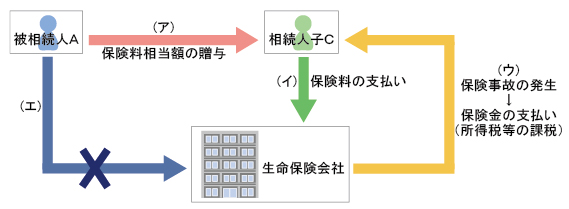

2.生命保険料に充当するための贈与の方死亡保険金を一時所得とするためには、保険料負担者はCになります。相続税対策ですから、Aから保険料相当額の現金をCに贈与し、その贈与を受けた現金でCが保険料を支払います【下図の(ア)、(イ)の流れ】。ポイントは、銀行振込でこの現金の流れを明らかにしておくことが重要です。Cへの現金の振込みを省略し(Aが現金をCに贈与したつもりで)、Aが直接保険料を振り込むようなことはしません【下図の(エ)】。

直接振り込んでしまうと保険料負担者はAになり、死亡保険金は相続税の対象になります。死亡前に満期を迎えると、満期保険金の全てが贈与税の対象です。毎年の保険料の額が贈与税の基礎控除(110万円)以下であれば、(ア)の保険料贈与に贈与税はかかりませんが、(エ)にしてしまうと、満期保険金が1,000万円であれば、177万円も贈与税がかかってしまいます。

3.生命保険を活用した納税資金確保の手立て相続が発生した時に、最も重要なことは納税資金の確保です。預貯金であれば、その全てが相続税の対象ですが、相続財産とみなされる生命保険金、すなわち、保険料を被相続人が負担した場合には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、その枠内の保険金に相続税はかかりません。この非課税枠の活用は重要です。しかし、非課税枠を超えてしまうような場合は、上記2に記載した、資金贈与で相続人が保険料を負担し、相続人の一時所得とする方法で納税資金を確保することが有効になります。

この資金贈与を活用するためには、贈与の実態をきちんと備える必要があります。現金を確実に移転することが、被相続人の相続財産を減らして相続税対策になり、さらに相続人の納税資金対策につながります。2016年11月15日

-

186号

土地譲渡益でふるさと納税がたくさんできる

~限度額の仕組みを知って寄附を考えてみよう~豪華返礼品やクレジットカードで手続きできる手軽さが受けて、ふるさと納税が爆発的に広がっています。「今年は申告が必要な土地や株式の譲渡益があってたくさん税金を納めるから、これを機に検討してみたい。どれくらいできるのか」という問い合わせが増えているのですが、これがなかなか難しいのです。でもなんとか、という方のために、今回は、効率的な寄附金額の求め方をご紹介します。

1.「節税」「減税」ではない以前も当欄で取り上げましたが、ふるさと納税はその自治体に対する「寄附」なので、寄附金に関する税制が働きます。住んでいる自治体に納めるべき翌年の住民税を、寄附という形で別の自治体に今年のうちに前納するとイメージしてください。その金額分、住所地の自治体へ納める翌年の住民税が減ります。ただし、別の自治体へ持っていける金額には限度があります。限度額以内であれば足切額の2,000円は別として、ふるさと納税をしてもしなくても支出額は変わらないわけです

(から、返礼品が単純にお得なのです)。

この限度額は、納めるべき住民税を基に計算します。土地などの譲渡益がある場合には納める住民税も増えるわけで、多額のふるさと納税が可能になります。

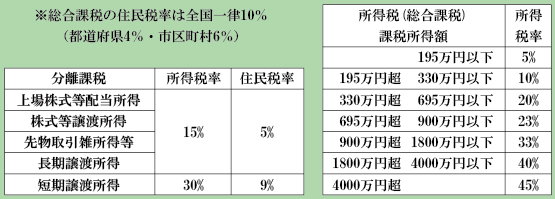

2.控除額の計算の仕組みは寄附を行う年分の所得やこれに対して計算される翌年度の住民税が未確定ですから、実際には寄附をする時点で正確な限度額の計算は不可能です。それでも、最低限、譲渡益さえ予測できれば、ある程度の目安は立てられます。控除額は次のア+イ+ウの合計額です。

住民税所得割は所得に応じて計算されます。ウの控除額の計算式は「限度額以内であれば、所得税の所得控除という仕組みと住民税の税額控除という仕組みを併せて、支出した寄附金(2,000円は別です)と同額の税金を納めなくてよい」ことを示しています。つまり、ウの控除額が住民税所得割額の20%と同額の場合に、その支出した寄附金額が最も効率的な金額であったということになります。

(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)=住民税所得割額×20%

この式の「寄附金」をXとして式を展開すると、次の式で控除限度額に収まる寄附金の額を求めることができます。

X=住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

3.予測して計算してみようとにかく、住民税所得割額と所得税率の予測がポイントです。そのためには、分離課税の所得となる譲渡益を見積もらなければなりません。ここが最大の難関です。購入時契約書やメモ等立証できるものを探してもどうしてもわからない場合は、売却代金の5%を取得費として申告せざるをえない場合があります。この場合が最大の所得、納税となりますから、十分考慮して限度額の活用をご検討下さい。

給与や不動産所得などの総合課税分は昨年と大きく変わらない予測であれば、昨年の申告書や今年の住民税通知書をお手元にご用意ください。総合課税分の大きな変動が明らかな場合には、別途見積もる必要があります。

【例】(概算額であり、所得税と住民税の所得控除の差額調整については考慮していません。)

・総合課税の課税所得(所得控除後)1,000万円

総合課税の所得税率33%

・総合課税の住民税所得割額(税率10%)100万円

・分離課税の課税所得(所有期間20年の土地の譲渡)

売買代金-取得費-譲渡費用=3,000万円予定

(1)住民税所得割額

総合課税分と分離課税分で別々の税率で計算した住民税所得割額を合算します。

100万円(総合)+3,000万円×5%(分離・長期)=250万円

(2)所得税率

ここがポイントです。総合課税と分離課税の所得が両方ある場合には、総合課税の所得税の税率区分に応じた率を使います。2.ウの算式は前述したように、所得税の寄附金控除での軽減分を考慮しますから、使うのは総合課税の税率です。この例の場合では33%。なお、分離課税分しかない場合には、分離課税の税率(2以上に該当する場合には最も高い税率)で計算します。

(3)控除限度額に収まる寄附金額

X=250万円×20%÷(90%-33%×1.021)+2,000円 ≒ 88万円

ちなみに、譲渡がない例年分のみでは、次の額です。

X=100万円×20%÷(90%-33%×1.021)+2,000円 ≒ 35万円

結構な額が可能です。返礼品ばかりが注目ですが、実は、地震や豪雨など災害で被害を受けた自治体への直接の寄附もふるさと納税扱いです。これから年末に向けてご検討されてはいかがでしょうか。2016年10月14日

-

185号

養子縁組で相続税対策

~縁組前に知っておきたいメリットとデメリット~相続税増税後、相続対策として改めて注目されている養子縁組。今回は、養子縁組による相続税への影響と留意点についてまとめてみました。

1.養子縁組の制度養子縁組とは、当事者間の合意により法律上の親子関係を発生させる民法上の制度です。養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類の制度がありますが、相続税対策として通常用いられるのは「普通養子」です。

「普通養子」は、20歳以上の養親(婚姻していれば20歳未満も可)と養子となる者の合意により行う養子縁組です。子の年齢が15歳未満の場合には、法定代理人の承諾が必要であるとか、未成年者との養子縁組の場合には、養親は夫婦共同で縁組をしなければならない等の要件がありますが、これらは比較的容易にクリアできるものです。また、当事者双方の合意があれば、離縁も認められています。

2.相続税への影響養子縁組をすると「法定相続人の数」が増えます。

「法定相続人の数」は、次のように相続税の計算要素として組み込まれていますので、「法定相続人の数」が増えることにより税負担を軽減させる効果があります。

■基礎控除額の算定

3,000万円+600万円×法定相続人の数

■生命保険金等・退職手当金の非課税金額

500万円×法定相続人の数

■税額計算(累進税率の緩和)

相続税の税額は、課税遺産総額を法定相続分により法定相続人ごとに分けた金額を基に計算します。

ア 課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分 = A

イ A×税率=相続税額

上記イの税率は累進税率が採用されていますので、Aの金額が小さいほど適用税率は低くなります。法定相続人の数が増える→アの各法定相続人の法定相続分が小さくなる→Aの金額が小さくなる→税率が下がる→税負担が軽減される、といった仕組みです。

それなら養子が多いほどお得!!と言いたいところですが、過剰な節税対策に悪用されないよう、相続税の計算上は養子の数に制限が設けられています。

被相続人に実子がいる場合 …1人

被相続人に実子がいない場合…2人

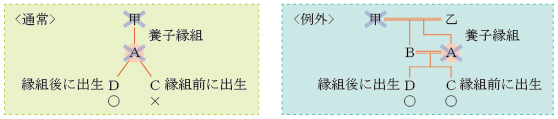

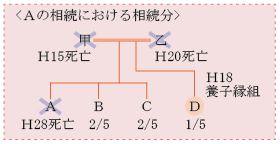

3.相続人の確定と相続分の算定は慎重に養子と養親及び養親の血族との親族関係は、養子縁組の届け出をした日から生じます。相続人の確定や相続分の算定にあたっては、養子縁組の時期が取扱いを左右しますので、戸籍謄本等で十分な確認をする必要があります。

ケース1 相続人である養子Aが既に死亡しているケースです。

通常、養子縁組前に生まれている養子の子Cについては、Aの代襲相続人にはなりません。但し例外があり、婿養子など実子の配偶者と養子縁組している場合には、縁組前に生まれたCも代襲相続人となります。

ケース2 甲の死亡後、乙の相続対策として乙とDが養子縁組をしたケースです。

乙の相続においては、乙と実子ABC、乙と養子Dはどちらも血続きの親子関係にありますので、ABCDの相続分は均等です。一方、Aに相続が発生した場合は注意が必要です。Dは乙とは血縁関係にありますが、甲とは何の関係もありません。従って、BCとDの関係は半血兄弟であり、Dの相続分はBCの1/2となります。

4.孫を養子にする場合の注意点未成年の孫を養子にした場合、孫の親権者は養親(祖父母)となり実親の親権は喪失します。養親が二人とも死亡すると、未成年後見人の選任が必要です。実親が未成年後見人になることもできますが、養親の遺産分割協議においては利益相反となる為、更に特別代理人を立てるなど手続が煩雑です。但し、このような事態は遺言書を作成しておくことで回避可能です。

また、意外と誤解の多い点ですが、普通養子縁組をしても実親との親子関係までは消滅しません。養子は養親と実親両方の相続人となります。

孫養子が相続財産を取得した場合、孫養子の相続税負担が2割増になる点にも注意が必要です。

5.先々を見越した縁組を養子縁組による相続人の増加は、相続税対策としてのメリットがある反面、遺産分割協議や遺留分減殺請求の当事者を増やすことにもなります。

養子縁組当時と相続発生時では関係性が変化することもありますので、縁組前には十分に検討を重ね、リスクについても理解しておくことが重要です。2016年9月15日

-

184号

合同会社はどうなのか?

~資産管理会社として合同会社を考える~会社法の施行当初は設立件数も少なかった合同会社ですが、最近は一般の方の認知度も高まってきました。そのため、設立件数も多くなってきています。有名なところでは、スーパーの西友も合同会社です。さて、この合同会社ですが、どのような特徴があるのでしょうか

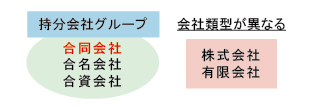

1.合同会社とは平成18年5月施行の会社法により、新たに合同会社という会社形態ができました。合同会社の出資者は、出資額を限度とする有限責任であることから、株式会社に似ている部分も多いのですが、最も大きな違いは持分会社であるということです。

持分会社とは、組合のように人と人との信頼を重視した法人組織です。そのため、定款自治が広く認められ、会社内部の規律を比較的自由に定めることができます。以前からある合名会社や合資会社と同じグループであると言えば、イメージが湧きやすいかもしれません。

このように、組合のような性質を持ちながら、有限責任である法人格を持って運営ができる会社が合同会社です。

2.合同会社の一般的なメリット合同会社は、柔軟な機関設計をすることができ、かつ、運営コストが株式会社より少ないという特徴があります。そのため、知的財産を活かした共同事業を行うような場合や、小規模な親族経営事業に適しているといわれています。

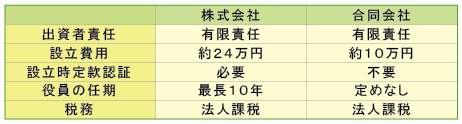

ちなみに、合同会社は通常通り法人税が課税されますので、税金上の取り扱いは株式会社と相違ありません。株式会社との制度の比較をまとめると次のとおりです。

定款認証が必要なく、登記手数料も低いことから、会社設立費用が安く済みます。

3.資産管理会社として考える上記のような特徴から、最近は資産管理会社としても利用されているようです。

運営が自由で柔軟、そしてコストも安いのは良いことですが、株式会社とは異なりますので合同会社にはできないことがあります。それは、合同会社は持分会社ですので、資本と経営の分離をすることができないということです。これはある意味デメリットになる場合もあるでしょう。

資本と経営の分離ができないということは、出資者(株主)と役員の構成を別々に考えることができないということです。つまり、役員に就任するためには出資が必要であり、反対に役員を退任したい場合には出資持分を無くす必要があります。

人的つながりを重視する会社組織ですので、役員は出資とセットなのです。そのため、機動的に役員を迎えることや、役員構成だけを変えることはできません。

なお、定款に相続時の持分承継の定めが無い場合には、出資者が死亡すると、その相続人はその地位を承継することもできません。

4.安易に選択せず何が必要かを整理しようこのように、合同会社は設立が簡便で費用も安く、運営が比較的自由だというメリットがありますが、持分会社であるがゆえに、できないこともあります。

どのような会社形態を選択することが良いかは、一律的に決まるものではありません。

インターネットなどの情報を見ると、運営の自由さ、設立コストの安さばかりを強調し、小規模な会社であれば、合同会社の設立がベストであるような記載も氾濫しているようです。

資産管理会社の運営では、出資者と役員の構成を変えたくなる場面もあるでしょう。

自分はどのような会社運営をしたいのか、そして、どのような目的のために会社を設立することにしたかを、もう一度よく考えることが大事です。

5.選択は慎重にいまは、株式会社や合同会社以外にも一般社団法人といった法人組織を選択することも可能です。

何が必要なのかを見極めるには、最初の入り口だけではなく、その後の税務上の取り扱いも大きな影響を及ぼします。全てが良いことばかりの制度など存在しないのですから、目先にとらわれず、制度は賢く選択しましょう。2016年8月15日

-

183号

税金安夫の税務講座

ケース・バイ・ケースで異なる自宅敷地の取扱い

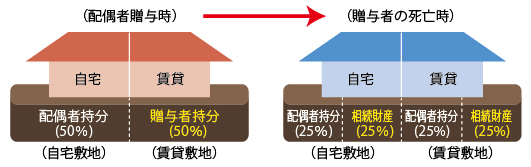

~自宅敷地が、居住用になったり、ならなくなったり~自宅やその敷地について、税務では様々な優遇措置が設けられています。A:居住用財産を配偶者に贈与する場合の贈与税の配偶者控除(2,000万円)、B:被相続人等の居住用宅地についての相続税の小規模宅地等の減額特例(330平方メートルまで80%減額)、C:居住用財産を譲渡した場合の所得税の特別控除(3,000万円)が有名どころでしょう。日々の生活や仕事は、生活の本拠である自宅があってこそ成り立つもの。自宅やその敷地を優遇するのも当然なのかもしれません。しかし、自宅敷地の考え方は、ケース・バイ・ケースで異なります。今回は、税務の特例における自宅敷地の取扱いについて春山税理士に質問をするようです。

1.賃貸併用住宅の自宅敷地部分のみの贈与は可能か?贈与税の配偶者控除は相続税対策で有効ですね。

贈与税の基礎控除を含めると最大2,110万円も相続財産を減らせますからね。

自宅敷地の持分の50%を配偶者に贈与すると、敷地全体について持分50%ずつの共有になりますよね。

そうですね。それが民法の考え方です。

自宅が賃貸併用の場合、その敷地の持分の50%を配偶者に贈与するとどうなるのですか?

事例で考えてみましょう。自宅部分と賃貸部分の床面積が同じと仮定します。民法の考え方からすると・・・。

自宅敷地部分の持分の50%と賃貸敷地部分の持分の50%が配偶者の持分になります。賃貸敷地部分は、贈与税の配偶者控除の適用がないので不利ですね。

本来はそうなるはずです。しかし、自宅敷地部分から優先しての贈与ができます。つまり、敷地全体の持分の50%の贈与で自宅敷地部分の全てについて贈与税の配偶者控除が適用できます。

それはありがたい! 税務署も民法の原則を曲げてまで納税者の気持ちを優先することもあるのですね。

でも注意が必要です。贈与者の死亡時です。

?? 自宅敷地部分は配偶者へ贈与済みのはずだから、賃貸敷地部分のみが相続財産ですよね。

そうではありません。贈与者の死亡時は民法の原則に戻ります。自宅敷地部分の50%と賃貸敷地部分の50%(それぞれ全体の25%)が相続財産になります。

それは辻褄が合わないですね。自宅敷地部分は配偶者へ贈与済の申告が認められているんですよ。

本来は、配偶者への贈与時も贈与者の死亡時と同じなのです。違うところは、贈与税の配偶者控除では、自宅部分から優先して贈与した旨の申告をすれば、税務署は認めてくれるということに過ぎないのですよ。

税務署の取扱いなのですね。それを知っているかどうかで、贈与税額に大きな差が生じますね!

2.老人ホーム入所者の自宅敷地は居住用か否か?話は変わりますが、相続時の老人ホーム問題も決着しましたね。

死亡時に要介護・要支援の認定を受けており、老人ホームが一定の要件を満たしていれば、入所前の自宅敷地も被相続人の居住用宅地として小規模宅地の減額特例の対象になったことですね。

配偶者や同居の相続人がおらず相続時に空き家になっていても、いわゆる"家なき子"が自宅敷地を相続し申告期限まで保有すれば、この減額特例が受けられますね。

そうですね。 80%の評価減は大きいですよね。

ということは、"家なき子"がその空き家とその敷地を一定期間内に譲渡すれば3,000万円の特別控除も受けられますよね。まあ、自宅が昭和56年5月以前の建築などの要件をクリアすればの話ですが・・・。

28年度の税制改正で設けられた空き家を譲渡した場合の特例のことですね。その適用はないですよ。被相続人は老人ホームで生活していたのですから・・・。

?? 老人ホームに入所していても居住用宅地になると先程話されていたではないですか?

それは、小規模宅地の減額特例の話です。相続税では被相続人の居住用宅地に含めているに過ぎないのです。空き家とその敷地の譲渡における特例では、民法の原則に戻ります。居住用、すなわち生活の本拠かどうかは相続時の現況で判断します。老人ホーム入所ですから、空き家やその敷地は居住用ではありません。

税務の例外規定が適用されるのか、民法の原則に戻るのか、素人にはさっぱり分かりません。税務は"very difficult"、お手上げですね・・・。

3.ケース・バイ・ケースで異なる自宅敷地の取扱い贈与税、相続税、譲渡所得税で、自宅敷地該当性、すなわち"居住用"の考え方や取扱いが異なることがお分かりいただけたでしょうか。民法の規定に基づき税法が適用されるのを原則としても、時代に即した税制改正や国税庁の取扱いにおいて、税務に限っての例外規定が設けられている点に注意が必要です。

2016年7月15日

-

182号

二世帯住宅の区分所有登記から共有登記への変更

~老人ホームに入所編~平成25年度税制改正により、二世帯住宅の敷地について小規模宅地等の特例(被相続人等の居住用宅地を最大80%減額できる特例)の取扱いが変更されました。これにより、区分所有登記の二世帯住宅の場合には、この特例の適用が全く受けられないこともあります。そのため、最近では、建物の区分所有登記から共有登記への変更について、ご相談を受けることがあります。その中には、既に親御様が老人ホームに入所しているという方もいらっしゃいます。 そこで今回は、老人ホーム入所後に、区分所有登記の二世帯住宅を共有登記に変更する場合について取り上げました。

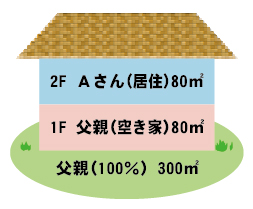

1.現状生前の相続対策としてご相談にいらっしゃったお客様Aさんは、父親との2世帯住宅にお住まいでした。父親は数年前から老人ホームに入所しており、母親は既に他界。推定相続人はAさんとその弟(自宅所有)のお二人です。

自宅建物は、区分所有登記(1F:父親80平方メートル、2F:Aさん80平方メートル)となっており、敷地300平方メートルは100%父親の所有です。

父親は多額の預貯金があるため、老人ホーム等の費用を含む生活費はご自身で負担していました。Aさんには給与所得があり、それぞれ独立した生計となっています。

2.老人ホームに入所している場合被相続人の居住用宅地については、「相続開始の直前に、被相続人の居住の用に供されている宅地等であること」が適用要件の一つとして挙げられます。

老人ホームに入所中に死亡した場合、原則、生活の拠点は老人ホームとなります。そのため、自宅は居住の用に供されていないこととなってしまいます。しかし、相続開始時に以下の要件を満たしている場合に限り、自宅が居住の用に供されていたものとして取り扱われます。(1)相続開始時に要介護認定等を受けていたこと (2)老人ホームは所定の法律に定められた施設であること Aさんの父親は(1)(2)を満たしており、問題はなさそうです。

3.二世帯住宅の登記の違い甲:区分所有登記となっている場合

父親の建物(1F)の持分80平方メートルに対する敷地150平方メートル(300平方メートル×80平方メートル/160平方メートル)のみが父親の居住用宅地となります。ただし、同居の親族はおらず、Aさんも弟も自宅を所有しているので、いわゆる「家なき子」にも該当しません。そのため、この特例の適用を受けることができません。

乙:共有登記となっている場合

一棟の建物として、Aさんの建物(2F)の持分80平方メートルに対する敷地150平方メートルについても、父親の居住の用に供していた宅地に含まれることとされています。そのため、Aさんがその敷地を相続すれば、敷地全体についてこの特例の適用を受けることができます。

現状では 甲 に該当しますので、区分所有登記から共有登記に変更するのが良いように思われます。(ただし、その作業は決して簡単なものではありません。)

4.いざ、実行へ?今回のご相談の場合、父親は既に老人ホームに入所しています。このような場合、区分所有登記から共有登記に変更しても同様の効果が得られるのでしょうか。

結論から申し上げると、今回の場合、建物を共有登記に変更したとしても、特例の適用を受けることはできません。なぜなら、老人ホームに入所中の場合、特例の適用の有無は入所直前の状況に基づいて判定する必要があるからです。

今回の場合、父親が老人ホームに入所する直前の状況は、区分所有登記となります。そのため上記3.甲 に該当し、この特例の適用を受けることはできません。

もし、老人ホーム入所前に共有登記に変更していたとすれば、上記3.乙 に該当し、Aさんがその敷地を相続すれば、敷地全体について特例の適用を受けることができるのです。

5.最後の手段としてこの小規模宅地等の特例ですが、被相続人の居住用宅地のほか、生計一親族の居住用宅地についても適用があります。そのため、老人ホームに入所している父親とAさんとが「生計を一」といえるのであれば、生計一親族であるAさんの居住用宅地としてこの特例の適用を受けることが可能となります。なお、敷地全体について適用を受けるためには、相続発生時に建物が共有登記となっており、かつ、1・2F共にAさんの居住用である必要があります。

ただし、別々の場所に起居している状態での「生計一」というのは、原則認められません。生計一といえるためには、主な生活費(飲食費、公共料金等)の全てを、父親かAさんのいずれか一方が負担するといった、それ相当の覚悟が必要となります。父親が全てを負担すると、他の相続人との関係にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、実行にあたっては慎重な検討が必要となります。2016年6月15日

-

181号

空き家になった実家を相続したら売却時の税金はどうなるの?

~空き家を売却した際の3,000万円特別控除~平成28年度の税制改正で、空き家を売却した際の3,000万円の特別控除の制度が導入されることになりました。これまでも自宅を売却する時の3,000万円の特別控除の制度はありましたが、この制度の適用が受けられるのは「所有者」自身のご自宅を売却した時だけでした。つまり、相続したご実家を売却するケースでは、かつては長い年月を過ごしたご実家で、ご両親いずれかのご自宅であったとしても、相続発生後、相続人自身が自宅として使用したことがない場合には、この制度の適用は受けられませんでした。新制度の導入により、相続したご実家で空き家になっていた物件を売却した場合でも、一定の条件を満たすときには、ご自宅の売却の場合と同様に3,000万円の特別控除が受けられるようになります。

1.導入の背景近年、日本では人口の減少に伴って、全国的に空き家の数が増加して問題になっています。

特に、適切な管理が行われていない空き家が放置されることで、火災の発生や建物の倒壊、衛生面や景観面での悪化など様々な問題が発生しかねないことから、空き家の増加を防止するための対策が検討されてきました。平成27年度の税制改正では、管理が不十分な一定の空き家を「特定空家」に指定し、固定資産税の住宅用地特例の対象から外す制度が導入されることが決定しました。

さらに、平成28年度の税制改正では、使う見込みのない空き家やその除却後の敷地の流通による有効活用を促進し、空き家の発生を抑制するために、空き家を売却した際の3,000万円の特別控除の制度が導入されることになりました。

居住用の家屋が空き家となる最大の要因は相続です。相続人が使う見込みのない住宅、特に旧耐震基準の下で建築された耐震性のない古い空き家が放置され、周辺の生活環境に悪影響を与えることを未然に防止することを目的としています。

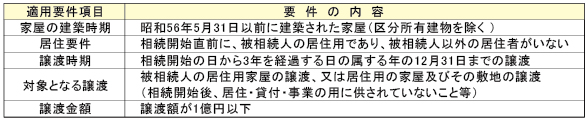

2.概要被相続人の自宅であった空き家及びその敷地で一定の条件を満たすものを相続した人が、その空き家に耐震リフォームをして売却した場合、又はその空き家を取り壊して、更地にしてから売却した場合には、売却益から3,000万円を控除することができるという制度です。

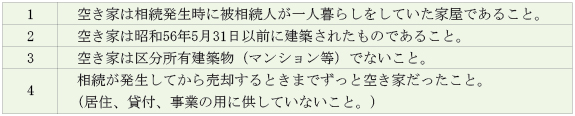

3.適用要件(1)空き家についての要件

(2)売却についての要件

4.昭和56年6月1日以降に建築されている場合は?新制度は昭和56年5月31日以前に建築された空き家が対象です。それより後に建築された空き家を売却する場合は、新制度の適用を受けることができません。仮に売却益が3,000万円以上ある場合、約600万円(3,000万円×20.315%≒609万円 ※所有期間5年超の場合)税金が増えますので、新制度の適用によるメリットは少なくありません。

なお、自宅を売却する時の3,000万円の特別控除の制度は、所有期間・居住期間の長短に関係なく受けることができます。そこで、空き家に住民票を移して、すぐに売却しても自宅の3,000万円特別控除が受けられるのではないかと考える方もおられるかもしれません。しかしながら、自宅として使用していたか否かは実態で判断されます。居住期間が極端に短い場合には、特にその実態が厳しく問われることになりますので安易な適用は危険です。ご注意ください。

5.最後に空き家になってしまったとはいえ、思い出の詰まったご実家を手放すことには抵抗のある方もいらっしゃると思います。

しかしながら、遠方に所在しているなどの理由から、十分な管理が行えない場合には、空き家を所有し続けることにコストとリスクが生じます。この機会に、特例を活用して税金を抑えつつ、活きた資産への組み換えを検討してみてはいかがでしょうか。2016年5月13日

-

180号

ついにタワーマンション節税封じへ

~行き過ぎた節税へ国税庁が改正へ始動!~2015年に大幅な相続税増税改正が行われたこともあり、首都圏ではタワーマンション節税が大人気。行き過ぎた節税策に、国税庁がついに改正へ向けて動き出しました。今回はタワーマンション節税の解説とともに国税庁の改正案をご紹介します。

1.タワーマンション節税とはタワーマンションとは、一般的に高さ60メートル以上、20階以上の高層マンションのことをいいます。このタワーマンション、低層階と高層階では、購入価額に相当の開きがあります。しかし、床面積が同じであれば1億円で購入した部屋も、5,000万円で購入した部屋も相続税評価額は全く同じなのです。ここに目を付けて、相続発生直前に高層階を購入し、相続税の圧縮を図ろうというのが、タワーマンション節税なのです。

2.タワーマンションの評価方法では、具体的にどのくらい相続税評価額が下がるのでしょうか。マンションの相続税評価額は、敷地権部分と建物部分の2つに分けて評価します。

1.敷地権部分の相続税評価額=路線価方式による1平方メートルの評価額×敷地面積×敷地権割合 2.建物部分の相続税評価額 =1棟の固定資産税評価額×敷地権割合 ※敷地権割合…各戸の専有部分の床面積の割合 路線価は、時価の約8割、建物の固定資産税評価額は時価の4~6割のため、現金で保有しているより評価額が圧縮されます。

タワーマンションは、地上階数が高く戸数も多くなり、1戸当たりの敷地面積が小さくなることから敷地の評価額が非常に低くなるのが特徴です。

建物部分については、マンションの固定資産税評価額は、1棟の評価額を敷地権割合で按分して算出します。ここでポイントとなるのが、低層階でも高層階でも床面積が同じであれば評価額が同じになるところです。タワーマンション売買価格の差が出る眺望は、まったく反映されていない評価方法となっています。

国税庁が全国の20階以上の住戸343物件を調べたところ、相続税評価額は時価の平均約3分の1にまで下がっていました。1億円の物件が、相続税評価額だと約3,300万円に下がるのです!

相続税率が最高の55%の場合、最大で3,685万{(1億円-3,300万円)×55%}も相続税額が減少することがわかります。

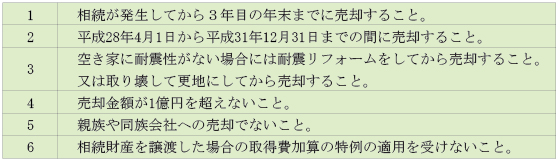

3.国税庁の改正案このタワーマンション節税に歯止めをかけるため、国税庁はタワーマンションの評価にメスを入れます。現在は、階層にかかわらず一律となっている相続税評価額を、高層階に行くほど引き上げ、低層階は引き下げるようです。(下表参照)

具体的な増減幅は今後詰めるそうですが、高層マンションの20階は1階の10%増し、30階は20%増しといったかたちで一定の補正を行う案が有力のようです。

マンションなどの相続税評価の基準になる総務省令の改正案を今秋にもまとめ、与党の税制調査会で議論するようです。総務省令の改正ということは、固定資産税の評価の改正と考えられます。高層階の固定資産税評価額が上がれば、毎年の固定資産税負担も増加します。早ければ2017年に省令を改正し、2018年から実施する見通しのようです。

4.それでもやっぱり評価額は低い!?特定の富裕層のみが使える節税策として、議論が出ていたタワーマンション評価については、国税庁が本格的に見直しへ動き出しました。現在所有されているタワーマンションについて、どの位影響が出るかは、今後明らかにされる改正内容を注視する必要があります。

しかし、現状の不動産の評価方法が根本的に変わらない限り、現金で財産を所有しているよりは、相続税評価額は低いままであると思われます。今後の不動産投資は、要は、タワーマンションが財産構成において、価値あるものであるかどうかがポイントになるのではないでしょうか。2016年4月15日

-

179号

土地等の譲渡益が1,000万円圧縮できる!?

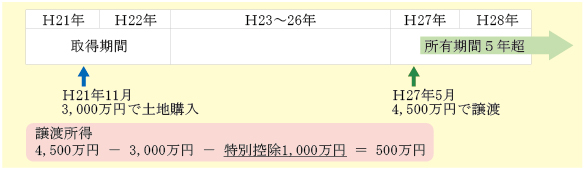

~取得時期にご注意~個人が土地や建物等を売却(以下「譲渡」といいます。)した場合に、売却益(以下「譲渡益」といいます。)が生じると、譲渡所得として所得税及び住民税がかかります。ただし、土地等の譲渡益から、一定金額を控除して譲渡益を圧縮できる特別控除という制度があります。良く知られているのは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除、収用等により土地等を譲渡した場合の5,000万円特別控除でしょうか。実は、特定の年に買った土地等の譲渡益については、1,000万円の特別控除ができる制度があります。この制度は、平成27年分の確定申告から適用が開始されますので、本制度についてご案内します。

1.制度の背景平成20年9月、リーマン・ブラザーズの破綻により発生した金融危機の影響で、日本は急激な景気後退に見舞われました。そこで、平成21年度の税制改正において、リーマンショック後の地価下落からの脱却、不動産流通の促進を目指し、土地の譲渡益に対する課税の特例として、土地等の長期譲渡所得の1,000万円の特別控除の制度が創設されました。

2.制度の概要個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、土地又は借地権等の土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を取得し、所有期間が5年を超えて譲渡した場合は、その譲渡益から最大1,000万円の特別控除額を控除することができる制度です。

この特例を受けるための具体的な要件は、下記のとおりとなります。

(1)特例の対象となる取得の範囲A 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得していること。 B 親子や夫婦、同族会社等の特別な間柄にある者からの取得でないこと。 C 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済等による取得、並びに当該取得をした者からの相続等による取得でないこと。 (2)特例の対象となる譲渡の範囲

A 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えた土地等を譲渡していること。取得してから6回目のお正月を迎えると、所有期間が5年を超えます。具体的には、平成21年中に取得した土地等は、平成27年以降に、平成22年中に取得した土地等は、平成28年以降に譲渡することです。 B 収用交換等の場合の5,000万円特別控除や、居住用財産の3,000万円特別控除等の特例を受ける譲渡ではないこと。一つの土地等の譲渡について、二つの特例を受けることはできません。 (3)適用除外の特例

この特例の適用対象となる土地等を同一年中に2つ以上譲渡した場合に、片方の土地等で1,000万円特別控除を受け、他方の土地等で居住用財産や事業用資産の買換え・交換をした場合の特例の適用を受けることはできません。

3.適用漏れに注意本制度は、前述のとおり、土地のみならず、借地権、定期借地権等にも適用があります。借地権等は登記しないケースが多いので、登記簿謄本に取得日が記載されません。譲渡をする場合は、必ず取得日を確認してください。また、建物等の所有を目的として土地を貸し付け、借地権の設定の対価として権利金等を収受するケースがあります。この権利金等が、土地の時価の1/2を超える場合は、譲渡があったものとして譲渡所得となります。この特例の対象となる「譲渡」には、譲渡所得となる借地権の「設定」も含みます。借地権は、「譲渡」も「設定」も要注意です。

4.買換え資産にも適用できます取得の形態の一つとして、事業用資産の買換え等による取得があります。買換え等により取得した土地等については、従前の資産の取得価額が引き継がれます。そのため、取得価額が小さく、多額の譲渡益が出る可能性があります。この制度を利用すれば、取得価額が1,000万円増えたとも考えることができるでしょうから、適用漏れは大きな痛手となります。

確定申告は、単純な集計作業だけではありません。登記簿に表れない借地権などにも気づくかどうか。税理士の腕の見せ所です。2016年3月15日

-

178号

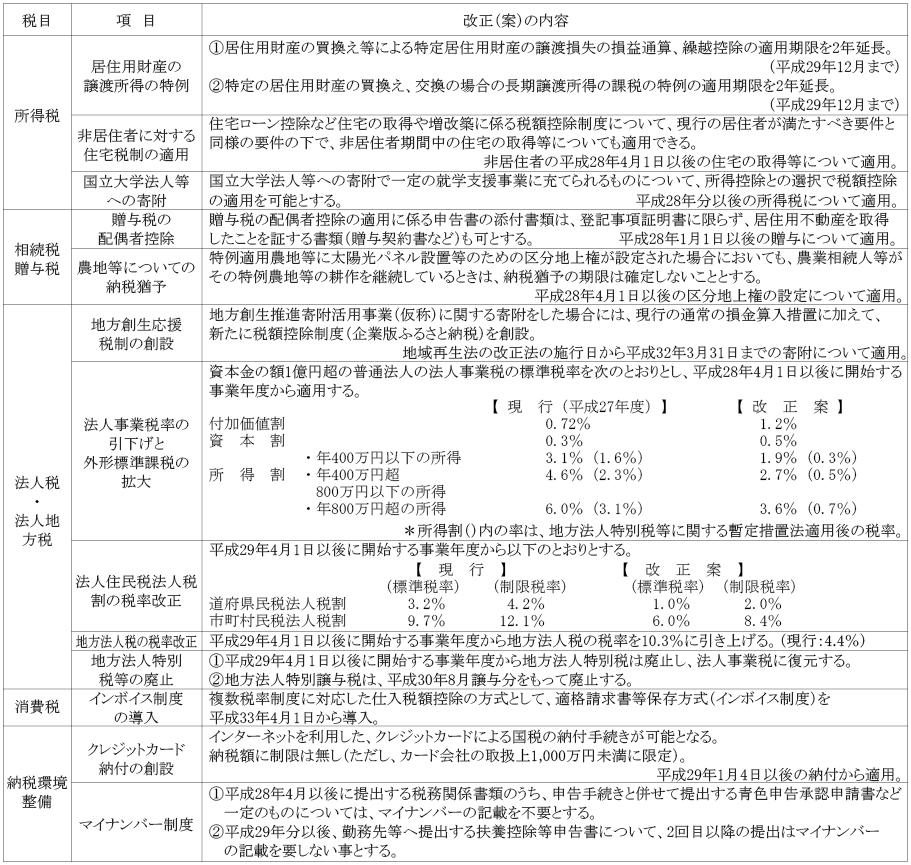

平成28年度税制改正

~平成28年度税制改正大綱より~平成28年度税制改正大綱は、平成27年12月10日に発表予定でしたが、消費税の軽減税率に係る最終調整の難航により平成27年12月16日に発表・公表となりました。今回はこの平成28年度税制改正大綱の注目点をピックアップしご説明します。

1.土地税制【 空家に係る譲渡所得の特別控除制度 】相続した被相続人の居住用財産を譲渡した場合にも、一定の場合には、居住用財産の3,000万円の特別控除が適用できることとなります。

適用時期:平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡。

2.住宅税制【 住宅の三世代同居改修工事等に係る特例 】自己の所有する家屋に「三世代同居改修工事」を含む増改築等を行った場合において、次のア.又はイ.の特例を適用することができることとされます。

ア.三世代同居改修工事を含む増改築等に係る住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定の割合を乗じた金額を5年間の各年において所得税額から控除(最高5年で62.5万円)。

イ.三世代同居改修工事の標準的な工事費用の額の10%相当額(25万円を限度)をその年分の所得税額から控除。

*「三世代同居改修工事」とは、キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設し、改修後にいず れか2つ以上が複数となる工事で、工事費用(イ.は標準的な工事費用)が50万円を超えるもの。

適用時期:平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合に適用。

3.法人税制【 法人税率の引下げなど 】1.法人税率の引下げ

資本金の額1億円超の法人、及び中小法人の所得800万円超の部分に適用される法人税の税率(現行:23.9%)が、次のとおり段階的に引き下げられます。

平成28年4月1日以後に開始する事業年度 →23.4%

平成30年4月1日以後に開始する事業年度 →23.2%

2.減価償却制度の見直し

建物附属設備及び構築物の減価償却方法は、平成28年4月1日以後に取得するものから定率法が廃止され、定額法のみとなります。

3.欠損金の繰越控除限度額の段階的な引下げと繰越期間の延長

【大法人(資本金1億円超)】

・平成27年4月1日以後開始事業年度・・・所得金額の65%までを限度

・平成28年4月1日以後開始事業年度・・・所得金額の60%までを限度

・平成29年4月1日以後開始事業年度・・・所得金額の55%までを限度

・平成30年4月1日以後開始事業年度・・・所得金額の50%までを限度

【中小法人(資本金1億円以下)】

・所得金額の全額が控除可能(改正なし)

【繰越期間の延長時期】

平成30年4月1日以後開始事業年度で生じた欠損金から、10年間(現行:9年間)繰越可能。

4.所得税制【 医療費控除の特例の創設 】セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除が創設されます。定期健康診断などの一定の検診を受けている方の「スイッチOTC薬」の購入費用が、年間1万2千円を超える場合には、その超える額(8万8千円を限度)が所得から控除されます。

なお、この特例は現行の医療費控除との選択適用になります。

*「スイッチOTC薬」とは、要指導医薬品及び一般医用薬品のうち、医療用から転用された医薬品を言う。

適用時期:平成29年1月1日から平成33年12月31日までに支出した場合に適用。

5.消費税制【 軽減税率制度の導入ほか 】1.軽減税率制度の導入

消費税の軽減税率制度が、税率10%に引き上げられる平成29年4月1日から導入されます。軽減税率対象品目は以下の通りで、その税率は8%(国税:6.24%、地方税:1.76%)とされます。

・飲食料品(酒類及び外食サービスを除く)

・定期購読契約が締結された新聞2.高額資産を取得した場合の特例措置

事業者が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に「高額資産」の課税仕入等を行った場合には、その高額資産の課税仕入等を行った課税期間から3年間、事業者免税点制度及び簡易課税制度が適用されないこととされます。

*「高額資産」とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上のもの。

適用時期:上記改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入等を行った場合に適用

(ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づく平成28年4月1日以後の高額資産の仕入等は除く)。

6.その他その他の改正案のうち主要な項目は次表のとおりです。

2016年2月15日

-

177号

税金安夫の税務講座

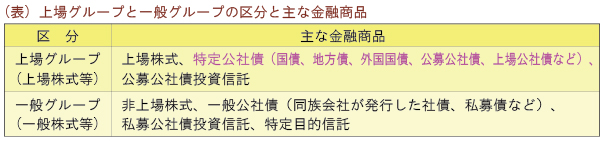

株式が「上場グループ」と「一般グループ」に区分される

~金融所得一体課税へ向けて前進? それとも後退?~年が明け平成28年を迎えました。金融証券税制が変わります。方向性は金融所得一体課税。つまり、利子、配当、株式売買などの金融所得は全てまとめて利益と損失を通算して課税するのが最終ゴールです。そのゴールへ向けての改正のはずですが、実は、それに逆行するものも含まれているようです。今回は、今年から適用される金融証券税制について春山税理士に質問をするようです。

1.公社債も株式グループに編入される金融所得一体課税に向けてまた一歩前進したようですね。公社債も株式グループに含まれたと聞きました。

果実でいえば公社債は利子、株式は配当です。元本の譲渡益は、公社債は非課税、株式は課税でした。今年から公社債の譲渡益も株式と同様、税率約15%(住民税5%)で課税されることになりました。

非課税が課税になるのはデメリットですね。

たしかにそう言う面はあります。しかし、我が国の利付債は利子の支払日に応じて価額が変動しているようですから大きな値動きはないのかもしれません。

では、メリットはどの点でしょうか。

ご存じのとおり株式市場は日々変動します。上場株で譲渡損が生じた場合、一定の公社債の利子と損益通算し、利子の源泉税の還付や控除が可能となる点です。

2.上場グループは金融所得一体課税に向けて前進か?公社債の株式グループへの編入に伴い、金融商品が上場グループと一般グループに区分

されました(次表)。

上場株に譲渡損が発生した場合、どのような順番で損失が通算されていくのですか?

まずは、他の上場株、特定公社債(表の上場グループ参照)など上場グループ内の金融商品の譲渡益と通算します。残った損失があれば、申告分離課税という方式で申告した上場グループ内の金融商品の利子や配当と通算し、それでも残った損失は3年間繰り越せます。

「申告分離課税」という専門用語が分かりません。

給与所得や不動産所得などは合計し、所得の増加に応じて税率約5%~45%の累進税率(住民税10%)が適用されます。これを総合課税といいます。一方、株式等の譲渡は、総合課税と区分して、一律約15%(住民税5%)の税率で課税されます。これを申告分離課税といっています。

譲渡損と損益通算をするためには、利子や配当を申告分離課税で申告する必要があるのですね。

そうです。上場グループの利子と配当は、1.申告しないで源泉税の天引きで終わらせる、2.申告分離課税で申告して上場グループの譲渡損と損益通算する、という選択ができます。なお、配当に限ってですが、総合課税で申告して配当控除を受けるという方法も選択できます。

なかなか難しいものですなぁ。

お客様にとって最も有利なものを選択する。そこが税理士の腕の見せ所ですよ。この改正に伴い、特定口座に国債などの特定公社債の受入れが可能となっています。ご購入の際は是非ご利用ください。

3.一般グループは金融所得一体課税から後退か?ところで、非上場株の譲渡損益は今までと同様、上場株の譲渡益または譲渡損と通算できますよね?

それができないのです。同じ株式なのですが、上場グループと一般グループ間での通算が一切認められないことになってしまいました。

なんだか金融所得一体課税に逆行していますね。非上場株というと、大きな含み益で多額の譲渡益となるものや、付き合いで出資したものの全く価値のないものもあります。上場株との通算不可は痛いなぁ。

また、同族会社が発行した私募債の利子でその役員などが受けるものは累進税率が適用される総合課税による申告になります。まあ、それ以外の方が受けられるものはこれまでどおり源泉分離課税ですが…。

高い累進税率が適用される方は税負担が増えますね。

それに加え、一般グループ内では譲渡損益の通算はできても、利子や配当との損益通算はできません。

一般グループは上場グループに比べ差別されたような感じを受けますね。

4.金融所得一体課税の方向性上場株の譲渡損とその配当の損益通算が可能となるなど金融証券税制は一歩ずつ一体課税に向かっていました。今年から公社債や公社債投資信託などが一体課税に取り込まれるのは更なる一歩前進です。その反面、上場株と非上場株の譲渡損益の通算ができなくなりました。本来、同じ株式ですから通算すべきです。これまでのように通算し、残った損失が上場株によるものであれば、上場グループの利子や配当との損益通算をすればよいのです。今回の改正、公社債等を取り込むというイメージに隠れ、一般グループという区分けが設けられた点は明らかな後退といえます。

2016年1月15日