お役立ち情報

COLUMN

毎月職員が交代で執筆しています。

ただ、自分の順番が回ってくると、

その対応は様々です。

税務のプロとして、日頃の実務や研究の成果を

淡々と短時間にまとめる者、

にわか勉強で急に残業が増える者、さて今月は…

年度:

タイトル:

-

128号

二世帯住宅の“壁”は小規模宅地等の特例の“カベ”?

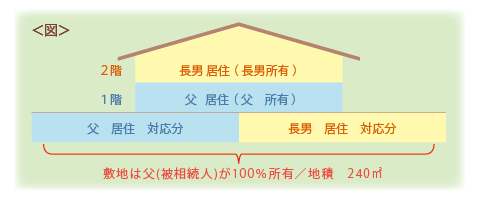

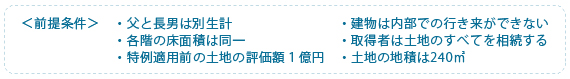

~特例適用の特別な取扱いを知っておこう~皆様にはお馴染みの小規模宅地等の特例ですが、平成22年度改正により、特にご自宅の敷地にかかわる特定居住用宅地等については、厳格な要件が導入されました。要件を満たせば240㎡までの部分について80%の評価減を受けることができるため、要件を満たすか満たさないかで、相続税額に大きな差が出てきます。これを受けてご相談が増えたのが、いわゆる二世帯住宅や共同住宅で別々の部屋に親族がお住まいのケースです。

1.改正とその影響影響が出ているのは、次の改正についてです。

改正前は、1棟の建物の敷地の用に供されている宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には,その建物の敷地全体を特定居住用宅地等とすることができました。図のように、被相続人自身の自宅とは別に、長男が区分所有して自宅としている部分についても、取得者が要件を満たしていれば敷地全体が特定居住用宅地等の適用対象でした。

ところが、改正により、1棟の建物の敷地については、それぞれの利用区分に応じ按分した減額割合を適用することとなりました。改正後は被相続人の自宅部分について取得者が要件を満たしていても、長男の自宅部分については、その取得者に応じて扱いが異なることとなったのです。

このような建物と居住のパターンとしては、図のような二世帯住宅の他、1棟の共同住宅内の数戸の部屋に被相続人、長男、二男等がそれぞれの家族と居住している場合などがあります。

2.税務上の特別な取扱いにより特例適用可のケースも二世帯住宅といっても、構造上の区分がされずに、玄関が一つで内部を行き来できるような構造であれば、そこに住んでいる人たちは当然「同居」親族です。同居親族が相続した場合には、申告期限までの居住継続・所有継続を満たせば、特定居住用宅地等の適用を受けることができます。

しかし、お互いのプライバシーを尊重するため、あるいは建築資金の負担の関係から、建物の左右又は上下階部分について構造上区分して、住宅内部を壁等で隔て、お互いの玄関を通じてしか行き来できないタイプの二世帯住宅も珍しくありません。これが前記1.の図の場合で、被相続人と長男は実態として同居しているとは言えません。ただし、このような場合でも、特定居住用宅地等となる要件について、基本通達によって特別な取扱いが認められています。

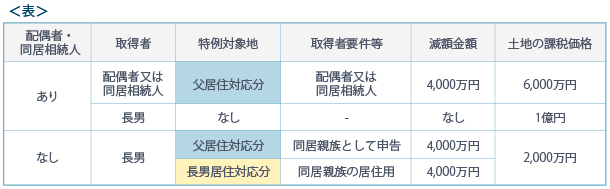

これは、下記の①から③の要件をすべて満たす場合に限り、他の独立部分に居住していた親族が被相続人の「同居親族」であるという申告をした場合には、これを認めるというものです。① 被相続人の居住に係る共同住宅は、その全部を被相続人又はその親族が所有するものであること ② 被相続人が相続開始の直前に居住用に供していた独立部分以外の独立部分に居住していた者であること ③ 被相続人の配偶者がいない又は被相続人の居住していた独立部分に共に起居していた同居の相続人がいないこと この扱いが、図の事例ではどのように適用されるのか、下表にまとめてみました。

3.特例適用を視野に入れた計画を「二世帯住宅の壁は抜かなければダメでしょうか」というお問い合わせをよく受けます。もちろん、壁がなければ同居で問題なしです。しかし、構造上の問題で工事を行うことができない場合であっても、配偶者やその他同居の相続人がいない場合には、長男が取得し他の要件をすべて満たせば敷地のすべてが特定居住用宅地等として80%の減額を受けることができます。長男は同居親族として申告することにより、自分自身の所有建物に対応する敷地についても同居親族の居住用として、適用を受けることができるわけです。これに対し、被相続人に配偶者や同居相続人がいる場合には、長男の居住用部分は決して対象となりません。

特定居住用宅地等の適用を受けることができるか否かは、その減額金額の大きさから大変重要な問題となってきます。ご自宅の建替えを検討されている場合、こうしたことも十分に考慮して計画を立てる必要があるといえます。2011年12月15日

-

127号

婚外子がいる場合の相続はどうなる?

シングルマザーといわれる人たちが増えているこのご時世、いわゆる婚外子も少なくないはず。もし、被相続人に嫡出でない子がいた場合、その相続はどのようになるのでしょうか。

1.民法で言う嫡出子と非嫡出子(1)嫡出子とは

法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供をいい、下記に該当する子をいいます。

・婚姻中に妊娠した子

・婚姻後201日目以後に生まれた子

・父親の死亡後又は離婚後300日以内に生まれた子

・未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき

・未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子

・養子縁組をした子

(2)非嫡出子とは

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供で、上記(1)に当てはまらない子をいいます。

2.非嫡出子の戸籍(1)母親と同じ戸籍に入籍

非嫡出子は、父母が認知することにより親子関係が生まれます。しかし、母子関係は認知などしなくても、分娩によって当然に発生するものとされています。

この場合、子は母の戸籍に入り、母と同じ姓を名乗り、母の親権で保護され、母の遺産を相続することになります。(2)父親にも認知をされると

父に認知されていない、いわゆる私生児は、父の遺産を相続することができません。

しかし、父が自身の住所地か本籍の役場、又は子の本籍の役場に認知届をすることによって、父子関係を持つことができるのです。

認知をされても、家庭裁判所の許可を得ない限り母の戸籍に入ったままですが、父が認知した事実は父子いずれの戸籍にも記載がされます。(3)父母との続柄の欄の記載

平成16年10月以前は、非嫡出子の戸籍上の父母との続柄欄には、単に「男」「女」とだけ記載されていました。しかし、差別的であるとの理由から、平成16年11月以降は、出生の順に「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されることに変更されました。既に戸籍に記載されている場合は、申出により、記載の変更履歴を残さないよう戸籍の再製がされます。

3.法定相続分非嫡出子は、認知をされることによって親子となるため、当然に相続権も発生します。

その法定相続分はというと、嫡出子の半分となります。

4.意外な落とし穴うっかりすると、同じお腹を痛めて生んだ子供同士で、法定相続分に差が出てしまうというケースです。

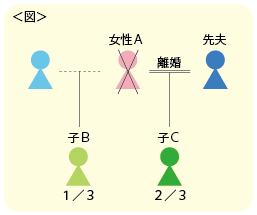

女性Aは未婚時に子Bを生みましたが、その後子Bの父親と異なる男性と結婚しました。夫婦の間には子Cが生まれ、その後に離婚し、母子3人で仲良く暮らしていました。

ところが、Aがなくなり相続が開始します。各人の法定相続分は子Bが1/3、子Cが2/3となるのです。法律上、子Bは非嫡出子、子Cは嫡出子であり、同じ母から生まれたにもかかわらず身分に差があったためです。

もし、Aが子Bを養子にしていたら、上記1.(1)にあるとおり子Bも嫡出子となり、二人を同等にすることが可能でした。実の子を養子にするなんておかしな話に感じるかもしれませんが・・・

実は、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の1/2であることについては、平成23年8月に大阪高裁で違憲であるとの判決が出ているのです。民法改正は容易ではないですが、今後の動向には注目すべきではないでしょうか。

5.遺産争いを防ぐために相続人にとって、嫡出である子と嫡出でない子が混ざって遺産分割協議をしなくてはならないということは、争いの種になる可能性が高く気が重いものです。

無駄な争いを避けるために、親は遺言を書いておくべきではないでしょうか。ただし、遺留分には気を付けたいものです。嫡出子にも非嫡出子にも、遺言でも侵せない相続人の権利として、遺留分があります。詳述はしませんが、法定相続分の半分の割合です。

もし、優先的に財産を残したい子がいるのであれば、財産を相続させない子には、生前に遺留分の放棄をさせるということも必要になるかもしれません。

遺産争いを防ぐということは、何も非嫡出子がいる場合に限りません。スムーズな財産承継のためにはぜひとも生前から対策をしていただきたいものです。2011年11月15日

-

126号

居住用財産の買換えと対象期間

~転居と自宅敷地の売却時期~相続人となる人が相続税の申告をし、納税する。一見すると当たり前のようではあります。が、相続人でも申告が必要ない場合もあれば、相続人でなくても、逆に申告が必要な人もいるのです。

基本的なことではありますが、誰が相続人で誰が申告義務を負うことになるのか。分かっていそうで分かっていない事柄を、まとめてみました。

1.居住用財産を買換えた場合自宅であっても売却をして譲渡益が生じた場合には、その譲渡益に対して所得税が課税されるのが原則です。しかし、新居を購入した場合、つまり自宅の買換えを行った場合には、税金を繰り延べる制度があります。この制度を利用すれば、売却時の税金をゼロにすることができます。

自宅の買換え特例 利用にあたっての主な要件

(1) 売却自宅、購入自宅ともに国内にあるもの

(2) 売却自宅の所有期間が10年超

(3) 売却自宅での居住期間が10年超

(4) 売却自宅の売却代金は2億円以下

(5) 売却先は親子などの特殊関係者以外であること

上記の他にも細かな要件がありますが、この制度はあくまでも自宅の買換えに対する特例です。そのため、自宅の売却時期と購入時期についての要件があります。

2.旧宅の売却時期自宅の売却は、その家に住まなくなった日から3年目の12月31日までに売る必要があります。なお、建物を取り壊してから土地のみを売却する場合には、詳細は割愛しますがさらに要件が厳しくなりますので注意して下さい。

この売却時期(譲渡年)をいつとするかは、税務上は次のいずれかを選択して良いことになっています。

(1) 自宅の売買契約日

(2) 自宅の引き渡し時通常は、引き渡し時を売却時期にすると思われます。しかし、退去日から3年目の12月31日までに売却する必要があるため、この期限が迫っている場合には売買契約日を選択せざるを得なくなります。また、3.で述べる購入時期との兼ね合いの結果、契約日を選択する必要がある場合もあります。

ただし、売買にあたり何らかの条件が整う事が前提となっているような停止条件付売買契約の場合には、売却時期を単純に売買契約日とすることは出来ません。その前提となっている条件が成就した日以降が売却時期となります。

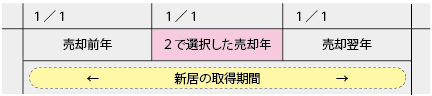

3.新居の購入時期買換え対象である新居の購入は、旧宅の売却前年、売却年、売却翌年のいずれかに行う必要があります。

なお、購入時期(取得年)をいつとするかは2.と同様に契約日又は引き渡し時のいずれかを選択することができます。ただし、建物の建設が完了していないような場合には、建設完了日前を購入時期とすることはできません。

そのため、分譲マンションの竣工前に売買契約を締結したとしても、竣工するまでは購入したことにはなりません。

具体的な取り扱いは次のようになります。

(1) 新居を先に購入する場合・・・旧宅の売却は翌年中までに行う必要がある。

(2) 新居を後に購入する場合・・・旧宅の売却は前年中までに行う必要がある。したがって、売却や購入が年末年始に当たる場合には、取得期間をできるだけ効果的に活用できるように工夫することが重要です。

例えば、新居を先に購入する場合において、引き渡し予定日が年末であれば、その日を翌年1月に伸ばすだけで、特例が適用できる売却年を1年間延長することができます。

4.3千万円控除を忘れずに居住用財産の買換えの特例制度について述べてきましたが、新居を取得期間内に購入していないためこの特例が利用できない場合もあります。その時には、3千万円控除の利用を忘れずに検討しましょう。例えば、新居を先に購入してその年に旧宅からの引越しをしていた場合には、引越し年の翌々翌年までに旧宅を売却していれば3千万円控除を適用することが可能です。

5.その他の特例の活用今回は、自宅売却で譲渡益が生じたことを前提としましたが、譲渡損が生じた場合には別の特例利用を考えることになります。また、住宅ローン控除の利用を考えている場合には、特例利用との兼ね合いを検討する必要があります。

余計な税金を払わないためには、自宅の買換えであっても計画的な検討をする必要があるでしょう。2011年10月14日

-

125号

お得なものをよりお得に

~小規模宅地等の減額特例の事例~え~っと通信をご覧いただいている方にはおなじみの『小規模宅地等の減額特例』。使い方によっては、より効果的に威力を発揮します。今回は事例をあげて、この特例の更なる効果的な活用方法をご説明させていただきます。

1.どんな特例なのか?被相続人等が事業や居住のために利用していた土地で、一定の要件を満たした場合に適用される特例です。

利用状況により減額割合に違いがありますが、土地の評価額を最大80%も減額することができます。

土地の評価額を減額できるお得な特例ですが、お得なだけに、各種要件や適用面積の制限という制約もあります。

2.では、具体的に !被相続人甲が所有する土地・建物を2人の子(A、B)が相続する場合を考えてみます。(甲の配偶者は既に他界されています)

前提として…土地は全て甲が所有。建物は区分所有型の2階建て。甲が建物の2階を所有し、一人でお住まい、1階は甲が経営する不動産貸付会社が所有しています。ちなみに会社から甲へ地代の支払いはありません。

Aは郊外の持ち家に居住、Bは都内で賃貸マンション暮らしをしています。

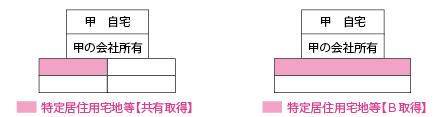

3.分割方法によって、適用範囲に差!この事例の場合、甲の自宅が所在する土地なので、まず、土地の評価額が80%減額になる「特定居住用宅地等(※)」に該当することによる特例の適用を考えます。

分割方法によって、適用範囲に違いが出てきますので、具体的に考えてみます。土地を2人で仲良く共有となるよう相続した場合(図左)、Bが土地の全てを相続した場合(図右)を比較してみます。右の図の方が、「特定居住用宅地等」の適用範囲(ピンク色部分)が広くなりました。

この適用範囲の違いは「特定居住用宅地等」に該当するための要件から生じています。今回の事例では、被相続人甲に(1)配偶者がなく(2)同居の親族もいません。このような場合、「取得者(AまたはB)が相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者所有の国内所在の家屋に居住していない」という要件を満たすことで「特定居住用宅地等」に該当するのです。

その為、自己所有の家屋に居住しているAが取得した部分には、本特例の適用がありません。この要件を満たすBが土地の全てを取得した場合には、自宅に相当する土地部分が80%の減額となります。(適用面積の合計に制限があります)

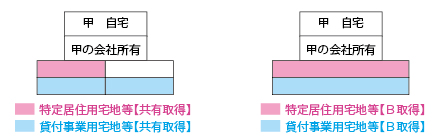

4.こんな工夫でさらにお得に!ところで、1階は会社所有の建物です。そこで賃貸借と言う、1階部分に対応する土地の地代を甲が会社から受け取っている場合を考えてみます。

すると今度は1階に対応する土地が「貸付事業用宅地等(※)」に該当することになります。 この場合は、共有となるよう相続した場合(図左)も、Bが土地の全てを相続した場合(図右)も、適用範囲(水色部分)は同じとなります。その結果、1階に対応する土地部分が50%の減額となります。(適用面積の合計に制限があります)

ちなみに賃貸借契約の方法を利用するときに「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出しておきましょう。これで権利金の認定課税をされることはありません。また、会社に貸付けている部分は特例適用前の評価額が更地の80%相当の評価となり、相続税の対策にもなります。

5.とは言うものの、ここには注意!このように、個人とその個人が経営する会社の間における土地の貸借を、地代が発生する契約にしておけば、この特例を更にお得に活用することができます。

しかし、場合によっては地代の発生により、個人の不動産所得が増え、それに伴い、所得税等の増額を招く恐れもあります。また、会社側の経費は増えますので、会社が赤字になることや、会社活用による個人の稼得財産の分散というメリットが半減してしまうことも考えられます。

相続税の有利不利だけで、賃貸借契約を選択するのは、勇み足かもしれません。

6.効果的な活用を!『美しいバラにはトゲがある』と言いますが、特例を受ける為には様々な制約があります。また、土地の利用状況、取得者によって適用範囲が変わってくる特例です。

制約をクリアし、より効果的に特例を活用するためには、プロの工夫が必要なのです。※4種類ある『小規模宅地等の減額特例』のうちのひとつです。

2011年9月15日

-

124号

源泉徴収制度の意外な穴

~納期の特例に注意!!~給与や報酬から差し引かれる源泉所得税。そもそも源泉徴収制度とは何なのか、今回はその再確認ということで、特に納付期限を中心にご紹介させて頂きたいと思います。

1.源泉徴収制度とは?源泉徴収制度とは、給与や利子、配当、税理士・弁護士等に報酬・料金などを支払う者が、その支払の際、所定の方法により計算した所得税額を、その支払金額から差し引いて、国に納付する制度です。

簡単に言えば、給与等の支払者が税金の集金代行をしているようなもので、国の歳入事務の簡素化、徴収費用の削減につながります。また、経常的な税収を得ることができるため、特にサラリーマン人口の多い日本にとっては、税収確保を支える制度になっています。

なお、その徴収された所得税は、給与に対する源泉徴収税については、年末調整又は確定申告により、報酬・料金等に対する源泉徴収税については、確定申告を通じて、精算されることになります。一方、給与所得者にとっては申告納税の手間が省けるというメリットがあります。

2.源泉徴収義務者給与や利子、配当、報酬などを支払い、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。

源泉徴収義務者の対象とされる者は、会社だけに限らず、協同組合、学校、官公庁、また、学校のPTAや同業者団体などの人格のない社団・財団も対象となります。もちろん、個人についても同様です。

ただし、イ)常時2人以下の家事使用人(いわゆるお手伝いさん、家政婦を指します)のみに対して給与や退職金を支払う場合、ロ)サラリーマンが確定申告を依頼するために税理士に報酬の支払をするなど、もともと給与等の支払がない個人が報酬・料金等を支払う場合については、源泉徴収義務者に該当しませんので、源泉徴収の必要はありません。

3.納付期限給与等から源泉徴収した所得税は、その給与等を支払った月の翌月10日までに納付することになっています。

納付が遅れた場合は、納付額に対して5%又は10%の不納付加算税と、納付期限から実際に納付した日までの期間に応じて計算した延滞税が課されます。

4.給与の支給人員が10人未満の場合従業員の少ない小規模な会社や個人については、納付手続を簡便にするため、下記の特例制度が設けられています。

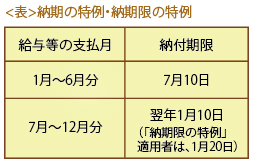

(1)納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税を年2回にまとめて納付することができます。(下表参照)

(2)納期限の特例

上記(1)の特例の適用を受けている源泉徴収義務者については、さらに、下半期分の納付期限を1月20日に延長することができます。(下表参照)

年末年始の繁忙期を考慮しますと、(1)と(2)は合わせて届出をしておくことをお勧めします。

5.給与の支給人員が10人以上になった場合上記4.の納期の特例の適用を受けている源泉徴収義務者は、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出書」を提出し、毎月納付に切り替えなければなりません。

従って、たとえば3月中に届出書を提出した場合は、1~3月分については4月10日、4月分以降については翌月10日が納付期限となります。

6.届出を忘れた場合万が一、給与の支給人員が10人以上になったにもかかわらず上記5.の届出を行わず、年2回納付を続けていた場合はどうなるのでしょうか。上記3.で述べたように、毎月納付として、過去にまで遡って、多額な不納付加算税・延滞税が課されてしまうのでしょうか。

ここで、実際にあった事例をご紹介させて頂きます。

当初従業員数が10人未満であったため納期の特例の適用を受け、年2回納付をしている法人がありました。しかし、事業規模の拡大で従業員数が徐々に増え、10人をはるかに上回る50~60人となったにもかかわらず、前述の届出を行わず、そのまま年2回納付を続けていたのです。そして何と届出を怠っている場合のペナルティーの取扱いについて定めた規定がなかったため、税務署に確認したところ、届出により初めて10人以上となった事実を知るため、特に納付遅延という考え方はしないとのことでした。結果的に延滞税・加算税は課されずに済んでしまったのです。

今回は事前に気づき自発的に是正したため、結果的には大きな問題にはなりませんでしたが、もし調査で見つかっていたらと考えると…。源泉所得税の納付期限については今一度再確認しておくことをお勧めします。2011年8月15日

-

123号

震災Q&A その2

~損害賠償金・災害見舞金を支払った場合~東電の損害賠償に関わるニュースが連日世間を騒がせています。この地震に伴い、東京でも貸家のブロック塀の一部が落ち、お隣さんの物置や、借家人の車等を傷つけてしまったなどの例がありました。この場合、不動産賃貸業を営む個人や法人が加害者として損害賠償金を要求されたケースが時折見受けられます。今回は不動産賃貸業を営む個人及び法人が損害賠償金を支払った場合、税法を中心にどのような対応となるのかについてまとめてみました。類似したケースで災害見舞金という形で支払った場合もあわせてご紹介していきます。

Q1.どのようなときに損害賠償金を支払わなければならないの?地震により個人事業者が所有する貸家の瓦の一部が崩れ落ち、借家人の車をへこませた場合を想定します。

地震の場合は「不可抗力」と考えられ、貸家のオーナーである個人事業者は一般的にはなんら責任を問われません。

しかし、今回の地震のような場合でも、近隣の建物ではそのような事故は起きていないのに、この建物だけ瓦が落ちている場合は、オーナーに責任が生じてしまう場合がありますので要注意です。

借家人は通常の使用をしている限り責任は負いません。この建物だけ瓦が落ちている場合は、地震が直接的な原因ではなく、「建物の設置及び保存の瑕疵」があるとも考えられるので、オーナーである個人事業者に損害賠償責任が問われてしまいます。

Q2.損害賠償金はいつ必要経費にできるの?原則として損害賠償金は、負担すべき損害賠償金の総額が確定する年に必要経費に算入します。従って裁判などでは損害賠償金の総額が決定するのに長い時間がかかってしまう場合もあります。

そのため、特例として以下のような場合は、一定額を必要経費に算入することが認められています。

(1)年末までに、相手方に具体的に申し出た金額がある場合はその金額

(2)年金(分割)で支払うこととした場合、支払期日が到来する金額

法人の場合も、原則は損害賠償金の総額が確定した事業年度に損金算入します。なお、内払いした損害賠償金については、その支出額を支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとし、法人の意思を尊重する取り扱いをしています。

Q3.個人事業者が損害賠償金を支払う場合の相続税法上の扱いは?加害者として損害賠償金を支払う個人事業者が、仮に、死亡した場合(その個人事業者が被相続人となる)を想定します。

被相続人は加害者としての損害賠償金の責任を負った状況下で死亡すれば、相続人はその賠償責任を相続により承継することになります。損害賠償金が損害賠償責任の範囲内のものと認められるときには、被相続人の債務に該当します。

従って、この損害賠償金は相続税の計算上、債務として控除することができます。

Q4.個人事業者が災害見舞金を支払った場合、税務上はどうなるの?Q1と同様のケースを考えます。

ただし、被害者からの申し出により損害賠償金を要しない場合を想定します。損害賠償金の支払いを要しないとはいえ、せめてもの気持ちとして災害見舞金として支払うことにしました。

損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。

従って、この税務上の取扱いは損害賠償金と同様、個人事業者の必要経費となります。

なお、法人の場合も同様の扱いです。

Q5.個人事業者が従業員に災害見舞金を支払った場合、税務上はどうなるの?個人事業者が、地震により被害を受けた従業員やその親族に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金は福利厚生費として必要経費となります。

なお、法人においても同様に扱われます。

また、個人が受けとる災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税・所得税の課税の対象とはなりません。

Q6.法人が取引先に災害見舞金を支払った場合、税務上はどうなるの?法人が地震前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して支払った災害見舞金は交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。ここでいう取引先には得意先等だけではなく、資本関係のあるグループ企業の子会社等も該当します。

ただし、取引先の役員や従業員へ個別に支払った場合は接待、慰安、贈与に類する行為のために支出するものとして交際費等に該当してしまいます。

Q4、Q5、Q6に見るように、災害見舞金については、支払う相手によって扱いが違うため注意です。なお、被災地一般に対する災害見舞金は前回ご紹介したとおり、寄付金となります。2011年7月15日

-

122号

震災Q&A

~義援金等を寄付した場合~平成23年3月11日、東日本大震災が起きました。今回の地震の被害は過去最大で、未だに復旧・復興のめどが立っていない状況です。現在、街頭や駅の色々なところで、募金のお願いの声を聞きます。募金の額は人それぞれだと思いますが、気になるのは税制の取扱い。今回は、義援金に焦点を当てた税務上の取扱いを紹介したいと思います。

Q1.個人が義援金等を寄付した場合の税金は?個人が、義援金等を寄付した場合には、その義援金等がQ5にある「特定寄付金」に該当する場合であれば、寄付金控除の対象となります。寄付金控除とは所得税の場合、税額控除ではなく、あくまで所得控除の中の一種類です。下記の算式で計算された金額を所得控除額に加算し、課税所得金額を算出して税額計算が行われます。

<所得税>

特定寄付金の金額 - 2千円 = 寄付金控除額

*特定寄付金の上限は、寄付者の年間所得金額の40%が限度となります。一方、住民税は、下記の算式で算出した金額を税額控除することができます。

<住民税>

(一定の寄付金の金額-5千円)× 10% = 寄付金税額控除額

*一定の寄付金の上限は、寄付者の年間所得金額の30%が限度となります。なお、寄付金の適用を受けるためには、①確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに②寄付したことが確認できる書類を確定申告書に添付等する必要があります。

Q2.ふるさと納税はどうなる?住民税の税額控除には、平成20年より始まった「ふるさと寄付金」がプラスであります。これは、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう拡充された住民税制です。都会で払う住民税の一部を故郷の県や市へ支払う=寄付することによって、「ふるさと納税」となるのです。被災地の県や市町村に直接寄付する場合や、日本赤十字社等へ「東日本大震災義援金」として寄付する場合にも、この「ふるさと納税」の対象になり控除を受けられます。

寄付金税額控除の具体的な算式は以下のとおりです。<ふるさと寄付金>

(都道府県・市区町村への寄付金-5千円)×(90%-A)= 寄付金税額控除額

A・・・0~40%の寄付者に適用される所得税の限界税率

*寄付金の税額控除限度額は、所得割額の10%が限度です。

Q3.寄付金の実質負担額は?Q1.2から具体的に税金の減額となる額を計算すると、以下のようになります。

<年収700万円、夫婦子2人、所得税率10%、住民税率10%、住民税所得割額293,500円、10万円寄付の場合>Ⅰ.所得税控除額(10万円-2千円)×10%= 9,800円 Ⅱ.住民税控除額 ①基本控除額:(10万円-5千円)× 10% = 9,500円

②特別控除額:(10万円-5千円)×(90%-10%)= 76,000円

①+②=85,500円Ⅲ.寄付に伴って減少した税額・・・Ⅰ+Ⅱ = 95,300円 Ⅳ.実質負担額・・・100,000円-95,300円 = 4,700円 上記の例から、10万円を寄付した場合、実質の負担金額は4,700円!となってしまいます。

Q4.相続財産を寄付した場合は?相続財産を寄付した場合は、その相続財産は非課税となります。例えば、現金10万円を寄付した場合、相続税率50%の時は、相続税が5万円減額となり、実質の負担額は5万円となります。Q3の個人で寄付した場合と比べると、同じ10万円を寄付しても実質負担額は個人で寄付した場合の方が納付する税額は少なくなります。

Q5.特定寄付金とは?特定寄付金に該当するものには、主なものとして、下記に掲げる義援金等があります。

① 国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等 ② 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの ③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄付した義援金等 ④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄付した義援金等

Q6.法人が義援金等を寄付した場合の税金は?法人が義援金等を寄付した場合には、その義援金等がQ5に該当するものであれば、支出金額の全額が損金の額に算入されます。なお、寄付金の適用を受けるためには、①確定申告書の明細書に、寄付した義援金等に関する事項を記載し、②寄付したことが確認できる書類を保存する必要があります。

以上、今回は寄付金の取扱いについてご紹介しました。今後、震災特例法で指定された寄付金には更なる控除の拡大が見込まれており、動向に注視する点が出てきそうです。2011年6月15日

-

121号

死亡保険金の相続税非課税枠に制限

~「生計を一」にしていた者とは?~平成23年度税制改正で突如浮上した、死亡保険金に係る相続税の非課税枠の制限。500万円×法定相続人の数、というあまりにも馴染み深いこの非課税枠に、法定相続人の状況に応じた制限が加わる予定です。該当者として数える法定相続人は、未成年者、障害者、そして相続開始直前に被相続人と「生計を一」にしていた者に限るというのが改正の内容です。未成年者や障害者は判断に迷う余地はありませんが、「生計を一」については、少し慎重に判断をしなければならない場合もでてきます。

1.改正の背景とその影響「相続人の生活の安定」という制度趣旨の徹底の必要性と、他の金融商品との課税の中立性確保の要請を踏まえて、というのが改正の背景にあります。預金では金額どおり課税されてしまうため、相続税対策のために非課税枠を目安に保険料とほぼ同額の死亡保障が得られる一時払いの保険を契約するというのは実際によく行われていました。

この改正は基礎控除額の縮小と同様に影響が大きく、以下の【例】の場合には、課税財産の価額に1,000万円もの差が出ます。【例】

被相続人(会社役員) 妻(同居) 長男(別居・既婚・会社員) 長女(別居・既婚・専業主婦) 二男(同居・会社員) (相続人全員が障害者でない・死亡保険金2000万円)

改正前非課税枠:500万円×4人=2,000万円

改正後非課税枠:500万円×2人(妻と二男)=1,000万円

被相続人の住まいとは別の場所に住み、自身で生計を立てている長男や長女が被相続人と「生計を一」に該当しないことは明らかです。しかし、仮にこのケースで、被相続人と長男の住まいがいわゆる二世帯住宅だったら・・・、被相続人が老人ホームに入居していたら・・・・、「生計を一」についてその実態を考えなければなりません。

2.「生計を一」の定義そもそも「生計を一」ということについて、法律上の定義はありません。しかし、税務署職員に対する法律解釈として公表されている「基本通達」に定義があります。「生計を一」とは必ずしも扶養を伴うことではなく、国税通則法の通達には「納税者と有無相助けて日常生活の資を共通にしていること」との記載があります。一つの生活共同体として、日常生活の財布は共通、と考えればわかりやすいでしょう。更に、所得税法の基本通達における定義の詳細は、次のようなものです。

法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 原則として一つ屋根の下に暮らす家族は生計一と考えてよく、事情により別居していても、実態に応じて生計は一ということを明記しています。逆に、一つ屋根の下に暮らしていても客観的に全くの独立した生活を営んでいると認められれば、生計は一でないとも言っています。現在のところ、相続税にはこうした定義がありませんし、今後、新たに明示されるかは不明ですが、この考え方と大きく異なるとは考えにくいでしょう。

3.争いも多い「生計を一」の個別性所得税では、控除対象配偶者、扶養親族等のほか、親族が事業から受ける対価、医療費控除、社会保険料控除等で「生計を一」という言葉が使われています。相続税では、小規模宅地等の評価減の要件、そして新たにこの死亡保険金の非課税対象者に登場します。

特に所得税では、「生計を一」の親族の事業から受ける対価はその事業の必要経費にならないということについて、多くの争いがあります。これに関する判例の中に「生計を一」の判断基準として次のようなものがあります。【納税者の主張】

義父母とは同一家屋に居住しているが住民票が別世帯で、それぞれが別の収入を得て納税を行っており、内部では家事費の精算を行っていたから生計は別。

【判決】

同一家屋に居住し、玄関、台所、風呂等を共用、居住部分の敷地の地代の支払いなし、電気等メーターが別々に設置されておらず、生活費が明確に区分されていない、として生計一と判断。申告の実務上ではこうした裁判例等を基に、個々の事情に照らして判断を行います。相続税の場合には「生計を一」であれば問題がないわけですから、同居しているのにわざわざ特別な事情を作って生計が別、とこちらから主張して争うことはないと思われます。ただし、客観的な実態がそうではないとなると話は別で、これまでは機械的に計算できた非課税枠ですが、今後はケースバイケースということが増えてくるかもしれません。

本文中の改正予定は、平成22年12月16日に発表された平成23年度税制改正大綱に

基づいております。

平成23年度税制改正法案については、平成23年6月10日現在 成立しておりません。2011年6月15日

-

120号

消費税率引上げの前哨戦!?

~消費税改正項目を平成22年度の改正から追う~消費税率引上げがしきりに話題に上る昨今、消費税の課税の“適正化”を図る改正が昨年度より行われています。その内容について昨年度改正を中心にご説明いたします。

1.消費税の還付封じ建物の建築や大規模修繕を行った場合、消費税が還付される、と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。しかし、誰もが恩恵を受けられるわけではなく、大前提として、消費税の納税義務を負う課税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円超)でなければなりません。

そこで、消費税の申告義務のない方が還付を受けようと思ったら、課税事業者選択の届出をしてあえて課税事業者となり、申告書を提出するという手続きが必要となるのです。

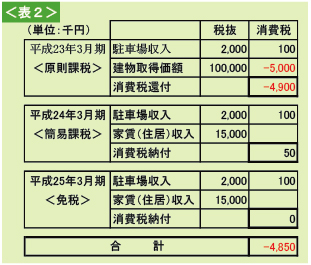

上述の届出、平成22年3月以前の提出(平成22年度改正前)であれば、最大限にその効果を発揮することができました。しかし、平成22年度改正により、場合によってはその効果はほとんど失われてしまいました。以下、2.3.において、

① 駐車場収入 210万円/年

② 新規取得建物(居住用) 1億円(税抜)

③ 居住用建物賃貸収入(非課税売上)1,500万円/年

④ その他の経費(課税仕入)はゼロ

という3月決算法人を例に、平成22年度改正前後で還付額の比較をしてみたいと思います。

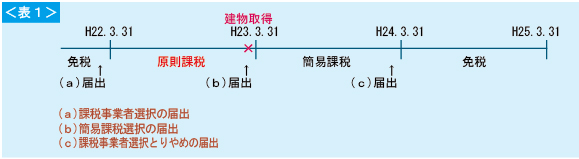

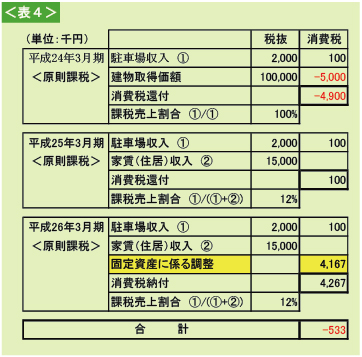

2.申告義務のない方の還付申告(平成22年3月以前に課税事業者選択の届出を行った場合)毎年、駐車場収入が210万円のみの申告義務のない方が、H23年3月に居住用の建物の完成引渡しを受け、家賃収入は翌期より発生するとします。

(1)この場合、H23年3月期は課税売上割合が100%のため、H22年3月末までに<表1>(a)の届出をすることにより、建物に係る消費税分の控除を受けることができます。

(2)さらに、<表1>のスケジュールの通り(b)(c)の届出を提出することにより、3期分の納付税額の合計を最小にする工夫ができました。<表2>

(3)簡易課税とは、課税売上に係る消費税(A)- (A)×みなし仕入率 という算式により納税額を計算する方法です。不動産賃貸業の場合、みなし仕入率は50%となっており、一般的には、実額で計算する原則課税より納税額を少なくすることができるうえに、計算が楽というメリットがあります。

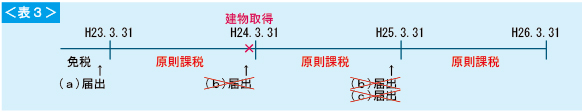

3.申告義務のない方の還付申告(平成22年4月以後に課税事業者選択の届出を行った場合)(1)H24年3月期においては、H23年3月末までに<表3>(a)の届出をすることにより、上記2.と同様建物に係る消費税分の控除を受けることができます。<表3>

(2)しかし、その後の事業年度で大きく異なってきます。H22年4月以後に課税事業者選択の届出をし、税抜価額100万円以上の固定資産(調整対象固定資産と言います。)を取得した場合、取得した事業年度を含む3年間は、(b)(c)の届出をすることができなくなってしまったのです。

(3)さらに、調整対象固定資産を取得した事業年度以後3年間の課税売上割合が著しく変動した場合、原則課税となっている第3期目において、第1期目で還付を受けた消費税の一部の取戻しがされてしまう規定があります。

(4)今回の例では、第1期目で還付の対象となった500万円のうち、約416万円が第3期目において取戻されてしまう結果となりました。<表4>

<取戻される消費税の計算式> 建物に係る消費税×(第1期目の課税売上割合-3期通算の課税売上割合) = 500万円×(100%-600万円÷3,600万円)= 約416万円

3期通算の課税売上が小さい程、取戻される税額が還付額とほぼ同額になるといえます。

4.平成23年度改も税率引上げを見据えた改正が今回詳述はしませんが、今年度改正でも消費税に関する項目が盛込まれています。大きな改正としては、課税事業者となるケースが増えた点です。現行通り、2期前の課税売上高が1,000万円超の事業年度だけでなく、前期の上半期の課税売上高が1,000万円超となる事業年度も納税義務が生じることになります。

消費税は、届出のタイミングにより納税額が大きく変わる恐しい税金。ますます慎重なシミュレーションが必要になると言えるでしょう。2011年5月16日

-

119号

等価交換事業を勧められたら

~税務上の特例の適用とその選択~個人で土地を所有している方の場合には、等価交換方式によって建物を建築しましょうと、話を持ちかけられることがあります。いわゆるディベロッパーと言われる不動産開発業者からのお誘いです。税金の優遇があるのでとても有利と言われますが、適用にあたっては注意する点もあります。

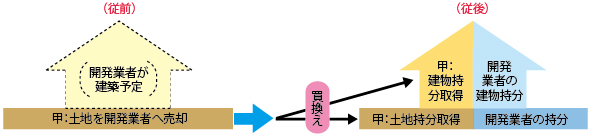

1.そもそも等価交換方式とは等価交換方式とは、土地所有者が土地を開発業者へ譲渡し、その後その土地上に開発業者が建築した建物の一部を土地所有者が買換資産として取得する方法をいいます。

今回は話を分かり易くするため、土地所有者が一旦全ての土地を譲渡する全部譲渡方式を前提として説明します。

土地所有者は、土地譲渡代金に見合う区分所有建物の持分を保有することになります。イメージとしては、土地と区分所有建物との交換とも言えるでしょう。この方式は資金負担無く土地の有効活用を行うことができるというメリットがあります。

2. 税務上の特例(立体買換えの特例)土地を譲渡していますので、原則としては土地譲渡益に対して譲渡所得税が発生します。

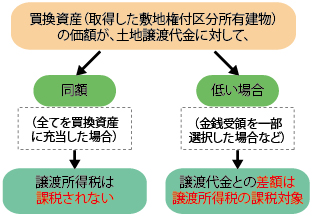

しかし、一定の要件に合致する場合には、譲渡所得税を100%繰り延べることができる特例があり、これを一般的には立体買換えの特例と呼んでいます。

一定の要件の詳細はここでは割愛させて頂きますが、開発業者から等価交換の提案があるということは、通常は特例適用が可能であるとも考えられるでしょう。

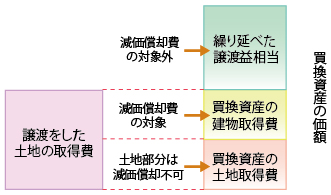

3.立体買換え特例適用後はどうなる土地譲渡代金の全てを買換資産に充てた場合には、立体買換えの特例を適用することにより、譲渡所得税の負担をゼロとすることも可能です。

しかしながら、この特例は税金を免除するということではなく、あくまでも譲渡時の税金をその後に繰り延べるという趣旨です。そのため、次の4で説明するとおり、特例を適用した買換資産を例えば賃貸物件として貸し付けた場合には、その後の減価償却費が少なくなり毎年の利益が多額に生じることになります。

4.その他の特例の利用も考える立体買換えの特例を適用した場合には、土地譲渡時の税金は確かに軽減されます。しかし、買換資産の取得費は実際の建築価額とはならず譲渡土地の取得価額を基礎とした低い金額となります。そのため、買換資産が事業用の場合には減価償却費が少なくなり、その結果、不動産所得等は増加します。

一方、適用しなかった場合には、土地譲渡時に税金が発生しますが、買換資産の取得費は実際の購入金額となります。したがって、その分減価償却費が多くなりその結果、不動産所得等は減少します。

立体買換えの特例適用にあたっては、その後の所得状況も勘案してどちらが得かを総合的に判断する必要があるでしょう。なぜなら、譲渡所得税等は一般的には20%で済みますが、事業や不動産所得に係る所得税等は最高50%の課税となるからです。

そして、立体買換えの特例を適用しないのであれば、他の特例の利用を検討する必要があるでしょう。例えば、譲渡した土地が自宅敷地であった場合には、居住用財産の特別控除、及び税率の軽減を受けることによって、譲渡時の税金が思ったより少なくなるかもしれません。

5.事前シミュレーションが大事事業用資産の買換えとは異なり、立体買換えの特例では100%の課税繰り延べが可能であり、かつ、従前土地の利用状況は問いません。だからといって、必ずしも立体買換えの特例を適用することがベストな選択であるとは限りません。安易な判断をして後で後悔をしないように、入念な検討を行うことが大事です。

2011年4月15日

-

118号

平成23年度税制改正

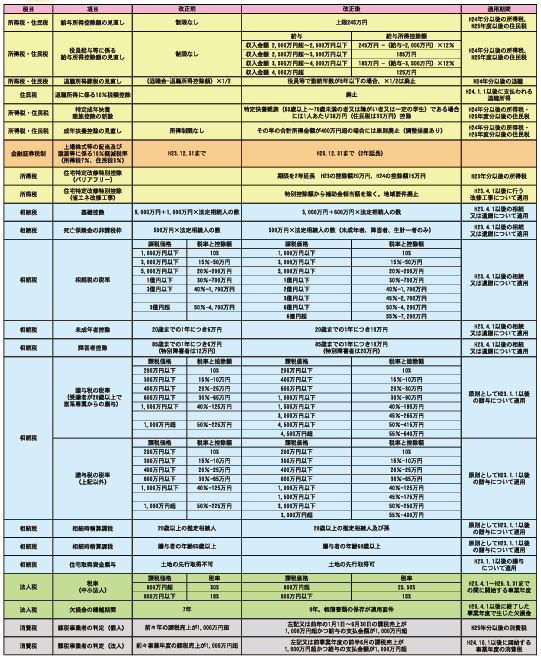

平成23年度税制改正大綱が昨年12月16日に発表されました。今回の改正は、デフレ脱却と雇用のための経済活性化、格差拡大とその固定化の是正、納税者・生活者の視点からの改革、地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革、の4つを柱としているとのことですが、その内容は・・・。 以下に、主な改正予定事項についてまとめました。

1.相続税関係(1)基礎控除額の見直し

相続税の基礎控除額が縮小されます。現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されます。40%の減額です。

(2)相続税税率の見直し

相続税税率の見直しがされます。課税価格が2億円超の部分につき段階的に新しい税率が設けられ、最高税率は現行の50%から55%となります。

(3)贈与税税率の見直し

贈与税税率も見直しがされます。まず、①受贈者が20歳以上で直系尊属から贈与を受けた場合の税率と②①以外の場合の税率が設けられます。①の場合には課税価格が4,500万円以下の部分、②の場合には課税価格が3,000万円以下の部分につき段階的に新しい税率が設けられ、最高税率はともに現行の50%から55%となります。

(4)死亡保険金の非課税枠の見直し

死亡保険金の非課税額が縮小されます。現行「500万円×法定相続人の数」ですが、改正後は、この法定相続人の数については未成年者、障害者、生計一の者に限られることとなります。つまり、自立して別居している相続人は法定相続人の数に算入することはできません。

(5)未成年者控除の見直し

未成年者控除の額が増加します。現行の税額控除額は、「(20歳-未成年者の年齢)×6万円」ですが、改正後は「(20歳-未成年者の年齢)×10万円」となります。

(6)障害者控除の見直し

障害者控除の額が増加します。現行の税額控除額は、「(85歳-障害者の年齢)×6万円(特別障害者の場合には12万円)」ですが、改正後は「(85歳-障害者の年齢)×10万円(特別障害者の場合には20万円)」となります。

(7)相続時精算課税制度の見直し

相続時精算課税制度の範囲が拡大されます。現行では、65歳以上の父母から20歳以上の子への贈与が対象となっていますが、改正後は、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子・孫への贈与についても適用対象となります。

2.所得税関係(1)給与所得控除の見直し

給与所得控除額に上限が設けられます。現状、給与が多くなれば、給与に比例して給与所得控除額も多くなっていましたが、改正後は245万円で頭打ちとなります。たとえば、給与収入が年2,000万円の場合、現行の給与所得控除額は2,000万円×5%+170万円=270万円ですが、改正後には245万円で頭打ちとなります。

(2)役員給与等に係る給与所得控除額の見直し

法人税法上の役員、議員、一定の公務員については、更に給与所得控除額が制限されます。

給与収入が2,000万円を超えると給与所得控除額は245万円を頂点に徐々に減少していき、4,000万円を超えると125万円となってしまいます。

(3)退職所得課税の見直し

退職所得については、退職所得控除額を控除した額の1/2が課税の対象となります。しかしながら今回の改正後は、法人税法上の役員、議員、公務員が支給を受ける退職金で、その勤続期間が5年以下の場合には、1/2課税が廃止されます。

(4)成年扶養控除の見直し

成年扶養控除について制限が設けられます。成年扶養親族のうち、①65歳以上70歳未満の者②障害者③一定の学生のみ(特定成年扶養親族といいます)38万円控除の対象となります。上記①②③以外の成年扶養親族については、合計所得金額が400万円以下の場合には38万円控除することができますが、400万円を超えると徐々に控除額が減少し、合計所得金額が500万円以上の場合には控除額はゼロとなります。

3.法人税関係(1)法人税率の引き下げ

法人税の税率が引き下げられます。中小法人については、所得が800万円以下の部分については18%から15%となり、800万円超の部分については普通法人と同様に30%から25.5%となります。

(2)欠損金の繰越期間

青色欠損金の繰越期間が延長されます。現行繰越期間は7年ですが、改正後は9年となります。

4.主な改正内容一覧

2011年3月15日

-

117号

わが子と言えども利害が対立?

~相続人の中に未成年者がいる場合の相続~相続に際して遺産分割協議は避けて通ることができません。しかしながら、相続人の中に未成年者がいる場合、そう簡単にはいきません。遺産分割協議については未成年者自身が行うことができないので、代理人が遺産分割協議を行うこととなります。今回は、この代理人の選任と相続人の中に未成年者がいる場合の相続税の取扱いについてのお話しです。

1.特別代理人の選任(1)概要

民法上、20歳未満の者は、法律上の物事を決定するための判断能力が不十分であるとみなされています。したがって未成年者が何らかの法律上の物事を決定する場合には、通常、法定代理人である父や母が決定をすることになります。しかしながら、たとえば、父が死亡した場合に、相続人が母と未成年者の子であるような場合、母が子の代理として分割協議を行うと、極端な話、母が自分に都合のいいように分割協議を行う可能性があります。こうした事態を防ぐために、親権者と未成年者との間で利害関係が衝突する場合、未成年者のために、家庭裁判所に対し特別代理人の選任の申立てを行う必要があります。

(2)手続

特別代理人の申立ては、親権者が、未成年者の住所地の家庭裁判所に対して行います。申立ての際には、未成年者・親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、利益相反に関する資料(分割協議書の案など)などが必要となります。ここで注意が必要なのは利益相反に関する資料です。家庭裁判所によっては、遺産分割が合意確定された分割協議書そのものでなければならなかったり、表計算ソフトで財産を集計しただけのものでもよかったりします。また、分割協議の内容についても、未成年者の法定相続分が確保されていなければならないという場合もあるようです。いずれにせよ、家庭裁判所によって対応が異なるようなので注意が必要です。

2.税務上の取扱い1~未成年者控除(1)概要

相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに未成年者がいるときは、その未成年者の年齢に応じて、その未成年者の相続税額から一定額を差し引きます。

(2)対象者

下記の要件をすべてを満たす者を言います。

①相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所のある者又は、日本国内に住所がない者でも次のいずれにも該当する者

イ その者が、日本国籍を有している者

ロ その者又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある者

②相続又は遺贈により財産を取得した時において20歳未満である者

③相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であること

(3)控除額 下記の算式により計算した控除額を相続税額から控除します。 (20歳-相続開始時の年齢)×10万円(注1) なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きく、控除額の全額が引ききれない場合には、その引ききれない金額をその未成年者の扶養義務者である相続人の相続税額から差し引くことができます。

3.税務上の取扱い2~相続税額の加算(1)概要

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含みます)及び配偶者のいずれでもない場合には、その者の相続税額の20%を加算します。

なお、上記一親等の血族には、孫養子となっている者は除かれていますので、相続開始の時期によっては、未成年者であったとしてもこの規定の適用の対象となり、相続税額の20%が加算されます。

4.特別代理人の選任は慎重に!特別代理人には通常、親族を選任することが多いようです。赤の他人より多少気心の知れた親族の方が安心なのでしょう。しかしながら、お金の絡む生臭い話です。特別代理人を頼む側からすれば、見せたくもないものを見せ、聞かせたくもない話を聞かせなければなりません。何も見ずに黙って押印してくれる方が理想です。しかしながら、お金の話をするうちに関係がおかしくなり、特別代理人が特定の親族と結びつき遺産分割協議があらぬ方向へ・・・なんてこともありえます。特別代理人を受ける側からすれば、見たくないものを見て、聞きたくない話を聞かなければなりません。単なる名義貸しぐらいの軽い気持ちが理想です。しかしながら、お金の話をするうちに関係が悪化し親族から妙な勘繰りを受け言われのない恨みを買ったり、分割内容を十分に吟味しなかったばかりに、将来未成年者が成人してから遺産分割協議について私の権利を十分に守ってくれなかったと訴えられるかもしれません。

特別代理人を頼む側、受ける側、互いに相応の覚悟が必要なのかもしれません。2011年2月15日