お役立ち情報

COLUMN

クラブATO会報誌でおなじみの読み物

「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!

日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、

その時々の時勢を分析していたりと、

中々興味深くお読み頂けることと思います。

絞り込み:

-

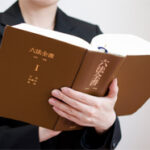

法律の知識

かねて疑問に思っていることがある。中学校、高校で法律をどのくらい教えているか、ということである。たしかに憲法は多かれ少なかれ、教わる。内容はだいたい基本的人権や三権分立(世界の民主主義国家に共通する項目)と、象徴天皇制、戦争放棄、議院内閣制(我が国に特徴的な項目)くらいである。だが、憲法の諸項目は、日本という国家がどう組み立てられているかを知る上では、重要だが、正直に言えば実際の市民生活からは、やや感覚的に遠い。

この稿の筆者が問題にしたいのは、市民生活に密着し、誰もが直接お世話になるような法律が、大人になるまでに教えられているかということである。成人年齢は2022年から18歳ということになるらしいが、市民生活に関係の深い法律を知らないまま成人になる者が増えるのを危惧するのである。

たとえば、以下のような法律の定めは、学校で教えられているのだろうか。

まず、民法。婚姻、出生、死亡の手続き、離婚に関する定め。何歳から自分の判断で結婚できるのか、夫婦間の権利義務、姓に関する法の定め、相続に関する原則、遺言、墓や祭祀に関する定め。

次に、労働三法。大半の国民が成人になると誰かに雇用される社会であるわけだから、労働時間、休暇、残業、定年などに関する法律の基本的な定めは知っておく必要がある。正規雇用と非正規雇用のちがい、契約社員の権利等。世間のブラック企業は、従業員が法律をよく知らないのをよいことに、違法な雇用形態を違法と思わせないで押しつけたりするわけだから、こちらも「市民の常識」として、労働関係の諸法規を知っておかなければならない。

さらに、年金関係の法令。年金のお世話になるのは、何十年も先かも知れないが、社会保険を負担するのは成人になってすぐだから、払う側の立場として年金の仕組みは知っておかなければならない。国民年金、厚生年金と共済年金の区別。年金は、何歳からどれだけ貰えるのか。そして健康保険や介護保険の仕組みなど。年金請求の手続き。そして、お金と言えば、税法も少しは知っておいた方が良い。所得税、住民税、消費税等の税率と徴税のやり方、不動産を所有していれば、固定資産税なども負担するわけだから、それぞれの仕組みがどうなっているのかを知っておく必要がある。

最後に、道路交通法や刑法。これは、市民として「知らないうちに法を犯している」リスクを避けるための、最低限度の知識が必要である。刑法をよく読んでみると、「え?こんなことが犯罪なの?」という条項に遭遇することも多い。道路交通法に至っては、貴方も私も、毎日1回や2回は法律違反を犯しているかもしれないような、現実とかけ離れた法律である。自分では正しい行いをしているつもりでも、知らない法律に違反して、裁判所のお世話になることもあるだろうし、他人から訴訟を起こされることもあるだろうから、刑事、民事の訴訟法(裁判)の知識も少しは必要である。

この稿の筆者の提案は、高校1年か2年頃に、週2時間「市民のための法律知識」というような授業を必修で行うべきではないか、というものである。

2019年7月1日

-

「何をしてでも勝ちに行く」体質

こちらにUPされている記事は会報誌に掲載後の記事であるため、この稿の筆者が原稿を書き上げてATOの編集者に渡してから、このページにUPされるまで、かなりの時間がある。時事問題を取り上げると、話題の鮮度が落ち、その後の展開によっては、筆者の主張がピンボケになってしまうことがありうるので、時事問題は書かないようにしてきた。

ところが、最近「時事問題は書かない」という禁を破っても、書かずには居られない事件が起きた。

それは、日本大学アメリカンフットボール部の悪質タックル事件である。この事件は、「昭和の原風景」にもつながるし、何故日本の優良大企業が数十年間も自己の製品の計測値をごまかして顧客に売るというルール違反を繰り返してきたか、という問いにもつながる根深い問題をはらんでいる。

(世間一般が事実と思っている)この事件の経緯をスケッチする。日本大学アメリカンフットボール部の監督とコーチは、かなり優秀で将来有望な選手が、ルールどおりのスポーツマンシップを信奉し、何が何でもがむしゃらに勝ちに行く姿勢が見えないことに不満を感じていた。監督、コーチの価値観からすれば、スポーツは闘争であり、何をしてでも勝ちに行こうとするような闘志が、この選手には足りないように感じられた。そこで、わざとその選手を干し、日大の試合にも全日本のメンバーにも出られないように仕向けた上で、「当該選手が戦列に復帰するためには、反則をしてでも、相手選手を潰す(怪我をして試合に出られないようにする)行為をやり遂げる必要がある」と(少なくとも当該選手が理解するような言い方で)宣告した。追い詰められた当該選手は、監督、コーチの命令(か示唆かは問わない)を遵守し、試合冒頭反則によって相手選手を怪我させることに成功したが、第二、第三の反則を重ねて退場となると、自らのスポーツマンシップを意図的な反則によって汚したことに気づき、テントの中で号泣していた。一方、監督、コーチは試合直後の時点では、当該選手の行為を「よくやった」と評価し、「反則は監督がやらせたと書いてよい」と報道陣にもコメントしていた。ところが、悪質タックルの画像が世間に流布され、場合によっては刑事事件に発展する可能性も出てくると、監督、コーチはたちまち前言を翻し、「当該選手の行為は監督、コーチの励ましを誤認した結果であり、監督、コーチは反則や相手選手を怪我させる指示はしていない」と居直った。一方で当該選手は、自ら進んで記者会見の場に出て、相手選手に謝罪し、経緯を暴露した。

さて、筆者が先ず思ったのは、BC級の東京裁判で、捕虜の処刑など国際法に反する日本軍の行為を問われたとき、現場で手を下した者は上位者の命令で行ったと言い、上位の司令官や参謀は「そんな命令はしていない」と惚けたという構図である。そして第二次世界大戦中、わが国がなぜ国際法を積極的に守ろうとしなかったかを問えば、「総力戦とは国家間の、食うか食われるかの存亡を賭した闘争であり、ルールに基づいて行うゲームではない」という考えが上級者の中にあったからだと思う。さらに言えば、昭和、平成を通じて企業が体育会出身者を採用したがってきたのは、さわやかなスポーツマンがほしかったからではなく、「何をしてでも勝ちに行こうとする」者がほしかったからではないか。「何をしてでも」の中には、製品検査の計測値をごまかすような反則行為を含んでいたのではないかと思うのである。一方で、本事件の救いは、加害側選手がテントで流した号泣の涙と、後日毅然と真相を世間に語ったその自立性である。ルールを守り、その中で最善を尽くすという本来のスポーツマンシップが、日本の伝統的な体育会体質を超えた、新しいクラブスポーツの可能性を拓くことに期待したい。

2019年6月1日

-

昭和の原風景 その2

昨月は、昭和のはじめ、震災復興とともに、渋谷、新宿、池袋など主に山手線の駅をターミナルとする私鉄が敷かれ、その沿線に住宅地が形づくられ、中産階級上層というべき給与生活者の市民層が形成され、独自の文化、教養、倫理観などを持つようになったことを書いた。

そうした東京の風景を描いた歌謡曲の歌詞を以下に紹介する。

1.花咲き花散る宵も 銀座の柳の下で 待つは君ひとり 君ひとり 逢えば行く ティールーム

楽し都 恋の都 夢の楽園(パラダイス)よ 花の東京

2.うつつに夢見る君の 神田は想い出の街 いまもこの胸に この胸に ニコライの 鐘も鳴る

楽し都 恋の都 夢の楽園よ 花の東京

3.明けても暮れてもうたう ジャズの浅草行けば 恋の踊り子の 踊り子の 黒子さえ 忘られぬ

楽し都 恋の都 夢の楽園よ 花の東京

4.夜更けにひと時寄せて なまめく新宿駅の あの娘はダンサーか ダンサーか 気にかかる

あの指輪 楽し都 恋の都 夢の楽園よ 花の東京

5.花咲く都に住んで 変わらぬ誓ひを交わす 変わる東京の 屋根の下 咲く花も 赤い薔薇

楽し都 恋の都 夢の楽園よ 花の東京

~門田ゆたか作詞 古賀政男作曲 「東京ラプソディ」 歌 藤山一郎~ところが、一方にこの「楽し都」を苦々しく思う人々もいた。

以下は、のちに5・15事件を起こして犬養首相を暗殺した、三上卓が作詞した「青年日本の歌」の二番と三番である。

二.権門上に傲れども 国を憂ふる誠なし 財閥富を誇れども 社稷を思ふ心なし

三.ああ人栄え国亡ぶ 盲たる民世に踊る 治乱興亡夢に似て 世は一局の碁なりけり三上の目には、「楽し都」を謳歌する市民たちの姿は、「盲たる民」にしか見えなかった。

それは何故か。一言でいえば、「変わる東京」は、「変わらぬ農村」を置いて発展していったからである。農村側からは、大都会東京のモダンな姿は、農村の富を収奪した結果にしか思えなかった。

たとえば、カフェのダンサーは、多くは農村から何かの事情で都会に出てきた娘たちであった。

彼女たちは、食べるために都会の紳士たちと「援助交際」をすることもしばしばあった。風俗はモダンにかわっても、それは封建的な枠組みで娘を遊郭に売ってきた、江戸時代以来の長い農村の歴史の延長にしか見えなかっただろう。

つまり、その頃、ものごとは二重の様相を呈していた。都会の先端では、たしかにモダンでリベラルな新しい市民文化と価値観が生まれつつあった。それは、戦後のデモクラシーにもつながる重要な変化であった。が、新しく生まれつつある都会の市民文化の陰では、うわべの風俗だけはモダンでも、農村の大地主制と封建的な価値観がそのまま息づいていたのである。

昭和初期の不況は、その農村を直撃した。その農村を救済しなければならない、というのが血盟団などの右翼テロリスト、5.15事件、2.26事件の陸海軍将校たちの主張であった。

昭和の原風景は「楽し都」と「盲たる民」のせめぎあいの間にあったのである。

※1.2.3.4.5.は門田ゆたか氏作詞「東京ラプソディ」、二.三.は三上卓氏作詞「青年日本の歌」より引用

2019年5月1日

-

昭和の原風景 その1

今上天皇の退位が決まり、元号としての平成は31年4月までとなることになった。

その前の昭和が64年であるから、あわせると略百年となる。百年前のこととなると、たとえば我が家の息子達にとっては気が遠くなる程昔に感じられるらしい。だが、その頃の風景を顧みることで、私達の「今」が見えてくることも多いと思う。そこで、これから数回にわたって、様々なトピックスから昭和の原風景というものを取り上げてみたい。

今月は、相浦忠雄というまったく無名の戦死した若者のことを書きたい。この人は、戦後総理大臣となった宮沢喜一と旧制高校の同期で、宮沢が大蔵省に入った時に、商工省に入って役人となった。が、その後すぐに海軍の主計科短期現役士官となり、客船八幡丸を改造した空母雲鷹に主計長として搭乗している時に、米潜水艦に乗艦が撃沈され戦死した。宮沢が総理に就任した時に「相浦が生きていたら自分より先に総理になっていたかも知れない」と言ったそうだから、相当優秀な人だったのだろう。さて、その相浦のトピックスである。

トピックスのひとつは、昭和16年12月8日開戦が決まった日に、後輩を東大安田講堂の屋上に連れ出して、「この東京の町が火の海になる」と断言したこと。しかし、そう思いながらも、海軍の軍人となり、空母雲鷹が最後の航海に出る時も「この艦は必ず撃沈される」と言い、事実米潜水艦の魚雷を受けて乗艦が傾くと艦橋で主計長の職責を最後まで果たした後で、救命胴衣を持たない便乗者に、自分の救命胴衣を譲って艦と運命を共にしたのだという。 相浦はけっして勇敢な軍人タイプではなかった。彼が残した遺稿集を読むと、戦争という抗い難い運命に直面して様々なことに懊悩し、その悩みを綴っていることがわかる。その悩みは、たとえばほぼ同時期に主計科短期現役士官から乗艦の主計長になって戦死した小泉信吉(小泉信三著「海軍主計大尉小泉信吉」参照)に比べても、かなり屈折しているし、深いものがある。にもかかわらず、彼が人生の最期の場面で、何のとらわれもなく、救命胴衣を便乗者に譲ろうとした心事を、今、思うのである。

飛躍するようだが、この稿の筆者は、それを昭和初期の都市近郊給与生活者のモラルというものではないかと考えている。渋谷、新宿、池袋といった山手線の駅をターミナルとして東京近郊に広がる私鉄沿線の住宅地に住み、都心の会社や役所に通う、当時としては恵まれた人々。だが、華族でもなく資本家でもない、大正の終わり頃から漸く形成され始めた中産階級。昭和初期のその人々の多くには、たとえば吉野源三郎「君たちはどう生きるか」の主人公コペル君に見られるような、深い教養と知性に裏打ちされた教育を子女に与える文化があり、その教育が培ったリベラルなインテリジェンスが、相浦忠雄のモラルの源泉になったのではないか、と、思うのである。武士道でも、Noble obligeでもない、都市中産階級の知性に基づくモラル。だが、それは戦後、その中産階級が大衆化する中で、次第に失われていく。昨今の役所や企業の、組織ぐるみでコンプライアンスに違反する行為を見るに付けても、「相浦忠雄のモラル」への思いは深い。

2019年4月1日

-

部活動

昨今の学校教員は、とにかく忙しい、という話である。

今号では、その中で、一応中学、高校の先生の仕事にフォーカスする。

教員の仕事を洗ってみると、だいたい次のようなものになる。

1 授業とその準備(教員自身の研究・研修も含む)

2 授業以外の(たとえばクラス担任等としての)生徒、保護者との対応

3 部活動の顧問

4 各種の管理事務(成績評価、色々な報告書作り等の事務仕事)

5 会議これらの中で、何か減らせるものはないかと文部科学省が考えた末に、3を誰かほかの教員以外の人に肩代わりしてもらえないか、という話になった。ところが、言うは易くで、これがなかなか難しい。要は、とくに運動部系の練習、試合等の途中で何かの事故が起きた時に「教員がその場に居なかったというのでは、無責任だろう」という社会の風潮があって、社会人コーチなど代わりの人に顧問の仕事を全部任せることを、世間も良しとしない傾向がある。そこで、部活動の日数などを制限して先生を楽にしようということも試みたが、これも運動部の生徒達は隣の学校に勝ちたいと思って部活動をしているのだから、公式練習を減らしても、プロ野球の自主トレ期間みたいな闇練習が出てきてしまい、教員の実質的負担はあまり減らない。

さて、何故こんなことになってしまったのかを考えてみたい。それは、近代社会が成熟するに連れて、教育というものをなんでも学校に押しつける傾向が顕著になってきたからなのではないか。昔(とは言っても近代社会が始まった頃まで)は、教育というものは家庭、地域、学校の三者で担うものとされてきて、実際に躾けや道徳の類は家庭が、体育運動や青少年の精神的な成長については地域が(たとえば薩摩の郷中や各地の青年宿、青年団等の形で)多くを担ってきた。

都市化、核家族化が進み大家族や地域コミュニティが実質的に崩壊する中で、いつの間にか、躾けや道徳、スポーツや精神的な成長についても、学校しか担える機関がなくなってしまい、社会も学校にそれらを全て期待するようになってしまったのだ。この稿の筆者の対策提案は、地域教育の復活。部活動を学校から切り離して、地域のクラブとし、定年後まだ元気な社会人によるNPOをつくって、その法人が生徒達を指導管理するというものである。少子化が進み、一校ではチームが成り立たない時代は、もうすぐそこまで来ているのだから。

2019年3月1日

-

これでいいのだ

我が家の息子達に、将来どんな大人に育ってほしいか、という話である。

息子達には、幸せになってほしい。が、親が描く将来像を、そのままなぞることが、本人の幸せとは限らない。そもそも今の世の中、これぞ立身出世であるというような、明白な出世街道はない。

また、この稿の筆者には、息子に継いでほしい職業があるわけでもない。さらに、本題ではないので詳しくは書かないが、金持ちになる、高給取りになることを人生の目的に生きるような者は、多くの場合はその目的を実現できないし、仮にカネを手に入れることが出来ても、あまり幸せではない。

その中で、筆者が、少数だが、これは幸せな稼業ではないかと思えるものがある。それは、プロスポーツの選手、歌手や俳優、画家、作家、学者等々若年の頃からやりたいと思ってきた何かの「面白いこと」をそのまま職業にできる人々である。これらの人々は、飯を食うために職業を選んだのではなく、自分が面白い、楽しいと思えることをやっている内に、そのことで飯を食えるようになってしまったのである。別に上記のような有名人ではなくても、工員、職人、教師、あるいはただのサラリーマンの中にも、自分が一番面白いと思うことをやっている内に、それが職業になってしまった人がいて、そういう人は周囲の同業の仲間より幸せである。要するところ、自分の好きなことを飯の種に出来る者が幸せなのである。我が家の息子達には、ぜひそうなってほしい。

と、ここで結論が出たように、読者は思われるかも知れない。だが、そうではない。「自分の好きなことを飯の種にする」ためには、いくつか人生の作法のようなものがあって、最近の学校教育では、まずその作法を教えてくれない。親は子供にその作法が身につくように導かなければならない。

まず、若い間に、「自分は何が好きか」を見つけられるようにしなければならない。「好きなこと」は、やりたいことがないから取りあえず行う「暇つぶし」とはちがう。

あるいは、歌が好き、野球が好きな者はこの世に多数いるが、命を掛けてその道を究めたいほど好きかと問われれば、職業ではなく、カラオケや早起き野球でも良しとする人の方が多いのではないか。命を掛けるためには、才能も含めて、自分がその道に惚れぬける何かがなければならない。

世間には、どんな男、あるいは女に惚れたらよいかを説く人はいるが、そもそも、どうしたら相手を惚れることが出来るかを教えてくれる人は、殆どいない。ほんとうに惚れるためには、結局は出会いを繰り返すしかない。恋愛がそうであるように、様々なものに出会わなければ、相性のよい対象に「惚れる」という現象はまず起きない。最初の出会いが一生を決めるというのは、きわめて稀だ。

最後に、世間には何をやっても、何を得ても「これでいいのだ」と思えない大人がいる。そういう人は、他人を惚れることを知らない不感症の美男美女のようなもので、不幸である。他者がよいと支持する「ブランドもの」ばかりを追いかける人も、「これでいいのだ」という自己肯定感を持てない人生の漂泊者である。これからの未来ある子供達には、「ブランドもの」の学校や企業に入ることを勧めるよりも、他はともあれ、自分だけは「これでいいのだ」と思える何かを見つけることができるように、そのための出会いの場を、数多く用意してあげるのが、人生の先達である大人の役目なのではないか。

2019年2月1日

-

この国の未来

一昨年の後半、日本を代表する製造系の大企業が、自社製品の検査数値をごまかしていたことが、続々判明した。神戸製鋼、三菱マテリアル、日産自動車、スバル、東レ等々がそれである。個々の事例の詳述は避けるが、要するに我が国製造業の競争力の原点であった、精細なものづくりの信用にケチがついたと言う意味で、これらの事件の影響は計り知れない。技術立国日本を世界に誇っていた時代を知っている世代としては、これからの日本は、何をプライドに生きていけば良いのか、この国の未来に暗澹とせざるを得ない。

何故このようなことになってしまったのか。

まず、上記のごまかしは、最近起きた事象ではなく、それぞれの企業で十数年、あるいはそれ以上の長きにわたって行われてきた点に注目したい。およそ、「バブル経済の崩壊」「その後空白の二十年」を経て、平成年間を通じてこれらのごまかしが企業の内部を蝕んできた。

この時代の企業に起きた事どもを整理してみよう。高度成長期の終身雇用、年功序列による雇用形態は終末を告げ、企業内における分社化、あるいは事業部への権限分散と下部への経営責任の丸投げ、経営者による信賞必罰という名の単なる業績数値の追求、正規雇用労働者の減少と、派遣社員等非正規雇用比率の増加、そして、国全体の貧富格差の増大などが起きた。

この稿の筆者がかねがね、不思議に思っているのは、貧富の格差が拡大する一方で、雇用の保証という意味でも、この時代日本は上に厚く下に薄い社会になっていったことだ。その結果、末端の非正規労働者からは、企業の中でまじめに働くモチベーションが奪われ、中間の正規労働者層は、経営者から課された業績目標数値の死守だけが自己の生き延びる方途となり、経営者でさえも、在任期間中の数年以内の業績数値だけが自らの老後を決定してしまう要素となった。

誰もが永年培われてきた企業のブランドや信用とか、二十年、三十年先の企業や国の未来に、関心を払わず、責任も負わない様になってしまったのだ。

紙数が尽きそうなので、これらの事態を解決する未来への処方箋を簡単にスケッチしたい。

それは貧富と雇用保証のトレードオフによるハイリスク・ハイリターン社会の実現である。

年収400万円未満は、65歳まで終身雇用。年収400万円-1000万円までは、55歳までの正規雇用とその後10年間の非正規労働者としての就業保証。年収1000万円以上は2年間で更新される雇用契約というのが、この稿の筆者のアイディアである。

企業は、景気その他の理由による売り上げの上下に応じて、労働者を増やしたり、減らしたりしたい。だから、末端に非正規雇用の労働力を置く配置は、企業にとって都合が良い。しかし、社会全体の安定と、国民の福利を考えれば、末端層の終身雇用こそが大切であり、また戦後日本の経済競争の原動力でもあったことを忘れてはなるまい。一方で、沢山稼いで良い暮らしをする者は、失敗すればクビになるリスクを負うのが当然ではないかと思うのである。

2019年1月1日

-

大黒様

健全な家庭であれば、誰でも幼い頃には、親が寝物語をしてくれる。寝物語の内容は、個々の家庭、親の知識教養の範囲によって様々であろうが、英語でもBed side storyという言葉があるくらいだから、こうした習慣は世界共通のものなのだろう。この稿の筆者の場合、寝物語をしてくれたのは主に父親であった。父は、大正11年生まれであったから、彼の思いつく「子供向きの話」は、戦前の文部省唱歌の世界が多かった。

今月紹介する「因幡の白兎と大黒様」のお話は、その中の一つである。

大きなふくろを、かたにかけ、大黒さまが、来かかると、ここにいなばの、白うさぎ、皮をむかれて、あかはだか。大黒さまは、あわれがり、「きれいな水に、身を洗い、がまのほわたに、くるまれ」とよくよくおしえて、やりました。大黒さまの、いうとおり、きれいな水に、身を洗い、がまのほわたに、くるまれば、うさぎはもとの、白うさぎ。大黒さまは、たれだろう、おおくにぬしの、みこととて、国をひらきて、世の人を、たすけなされた、神さまよ。

1905年(明治38年)文部省唱歌「大黒様」 作詞石原和三郎「因幡の白兎」の説話を全部解説していると紙数が尽きてしまうので、以下は「大黒さまは たれだろう」に着目して行く。(唱歌の締めにあたるこのフレーズは、どこか筆者の幼時の「月光仮面はだれでしょう」に通じるものがある。作詞法の一つだったのだろうか。)

さて、歌の中で、大黒様は大国主命です、という説明が既になされている。大国主命は、日本神話の神様の一人で、高天原から降臨してきた天孫系の神(天津神)に対する、日本地生えの神(国津神)の代表選手。まじない、医療等の技術で葦原中国(アシハラナカツクニ、我が国がトヨアシハラミズホノクニになる前の国)を統一し治めたが、天津神達に「国を譲ること」を要請されて、幽界に隠遁したと言うことになっている。

大国主命は、何故かサンタクロースのように、いつも大きな袋を肩に掛けて登場する。「因幡の白兎」の説話では、大黒様は多数の兄弟の末っ子で、因幡国のヤガミヒメに求婚するために通りかかるのだが、先に通った兄の八十神達はみんなで赤裸の兎をだまし、「海水を浴びて日に焼くとよい」と言う。その結果傷をさらに悪化させてしまった兎を、大黒様が「蒲の穂綿にくるまれ」と教えて救うという仕立てになっている。大きな袋には、きっと自分だけでなく八十神達の旅の荷物などが入っていたのだろうというのが筆者の見立てである。ちなみに蒲は、ガマ科の多年草で、日本全土の池沼に分布しており、花粉は蒲黄(ほおう)と呼ばれ、生薬として用いられる。大国主命は医術の神様でもあるのが、ここで分かる。世間で大国主命を祀る神社(関東近辺では、府中の大國魂神社が有名)での大国主命像は、嫁取りに行った若年の姿ではなく、もっと太ったお爺さんで、米俵の上に乗って、肩に袋を背負い、槌を持っている。

これ即ち、七福神の「大黒さん」が、世間の神社における大国主命像である。

ちなみに、大国主命と大黒天は単なるダイコクの語呂合わせで、ヒンズー教のシヴァ神の化身の一つである大黒天を、本地垂迹説によって、我が国の神様としては大国主命を当てたに過ぎないのだそうだ。

2018年12月1日

-

男子の名前

佐々木、鐙踏んばり立ち上がり、大音声をあげて名のりけるは、宇多天皇より九代の後胤、佐々木三郎秀義が四男、佐々木四郎高綱、宇治川の先陣ぞや。(平家物語「宇治川先陣」)以前本欄でも取り上げた、佐々木、梶原の「宇治川先陣」の場面である。

さて、今月のお話は、日本人の(主に男性の、武士階級の人の)名前についてである。

武士の家に、男子が生まれると、先ず幼名が付けられる。この幼名は、たとえば徳川氏であれば、竹千代といった、先祖代々の長男の幼名というものがあって、父、祖父のものと同じである場合も多い。が、二男や三男の場合、必ずしも我が家由来でない幼名を持つ子も多かった。その場合は、なんとか丸、なに松、なに太郎、なに次郎、等々よくありそうな名前を付けられる。だが、その子が無事に育って、15歳くらいになると、元服式を行って、大人の名前を持つようになる。武士の大人の名前には二種類あって、冒頭の佐々木の場合で言えば、四郎が呼び名あるいは字(あざな)、高綱の方が諱(いみな)という。諱は本名であって、だいたい漢字二文字。必ずそうというわけではないが、一字はその家に由来する文字、もう一文字は元服時の烏帽子親に由来する字を用いることが多い。徳川家康の場合、一生の間で自分の名前を松平次郎三郎元信、松平元康、徳川家康と三回変えているが、最初の元信は、烏帽子親の今川義元から一字貰ったのだが、「信」の方は、松平家由来ではないので本人は気に入らなかったらしい。そこで今川傘下で戦に手柄を立てたときに、今川義元の許しを得て元康に変えて貰った。「康」は彼の祖父松平清康に由来する。後に家康に変えたのは、今川から、織田に寝返ったときに義元由来の「元」を消してしまいたかったからである。

さて、上記の諱は、忌み名ともいって周囲の人が「高綱さん」なんて気安く呼んではいけないものであった。上古の日本(他のアジア圏の国もそうだが)では、本名を他人や魔物に知られると、その者によって自分が支配されコントロールされてしまうという迷信があり、日常生活では諱をなるべく隠すようにして、呼び名、あるいは官名などを代わりに用いた。「四郎さん」「一太郎さん」なんていうのはその家の何番目の息子かをあらわす番号のようなものだし、「土佐守どの」「民部少輔どの」なんていうのは、現代で言えば、「○○支店長殿」「総務部長殿」みたいなものだ。ちなみに、諱を呼んで良いのは、上司、天皇などそもそもその人を支配している人である。昔は、こういう上の人は下々を「太郎さん」「次郎さん」などとは呼ばず、諱漢字二文字を呼び捨てにした。呼ばれる方も、自分のことを「高綱は・・」というように諱で自称した。

現代。戸籍上姓名の別はあるが、名の方は、諱系のいかめしい名前と、呼び名系の平易な名前が、混在している。時代と共に呼び名系が増えている様な気もする。我が家の場合、筆者の名前は諱系、息子達は我が家に五百年続く私と同じ字を一字使っているが、名前としては二字熟語、音読み呼び名系である。

2018年11月1日

-

アイスクリーム

かねて、アイスクリームというのはどのようにしたら出来るか、ということを考えてきた。言葉の通りであれば、町でクリームというものを買ってきて、冷凍庫に入れたらできるような気がするのだが、どうもそういうものでもないらしい。その疑問が解けたのは、我が家の息子達が小学校3年生くらいの頃、北海道のとある湖畔の観光牧場に連れて行って、「手作りアイスクリーム体験」なるものにチャレンジさせたときである。観光牧場だから、その場に乳牛がいて、ふんだんに原乳が絞れる環境でのアイスクリーム作りである。レシピの詳しいものは、いろいろ「クックパッド」などに載っているので、そちらを参照いただきたいが、要するところ乳脂、砂糖、香料などを適量に混ぜてひたすら撹拌するのである。この撹拌(かき混ぜる)の際の手加減、撹拌時間の長さ、温度(この牧場ではボールを氷水の中につけながら、氷点下くらいの温度で撹拌させていた)が美味しいアイスクリームのこつであると思われる。アイスクリームとは、ただクリームを凍らせたものではなく、撹拌工程で、クリームの中に適度の空気を含ませ、ふわりとさせながら凍らせるものなのである。

シャーベット(氷菓、あるいは、かき氷に近いものを含む)の歴史は、古い。天然氷に果汁などを混ぜてつくっていたらしい。アイスミルクは中国原産で、マルコポーロが欧州社会に持ち帰ったとの説がある。が、アイスクリームの歴史は意外に新しい。現在のアイスクリームに近いものを製するためには、二つの技術が必要だったからである。まず冷凍技術。こちらは16世紀の初め、パドヴァ大学で、水の中に硝石をいれると氷点下20度くらいまでの温度が得られることが発見され、以来ものを凍らせることが出来るようになった。その後、ホイップクリームやメレンゲを冷凍した菓子が開発されるようになった。さらに、19世紀半ば、米国の主婦が自動攪拌機を発明するに及んで、現代のアイスクリームとほぼ同じものが出来る様になったのだという。日本人が、アイスクリームを食したのは、まさにこの直後。日米修好通商条約批准書を携えて渡米した使節が、ホワイトハウスの晩餐会でアイスクリームを供されとても感銘を受けた記録があるとか。

さて、以下、この稿の筆者が「世界で一番美味しいアイスクリーム」だと思っているものを紹介することに、紙数を使いたい。筆者は、英米はもちろん、イタリアのジェラート、フランスのグラースなど世界中のアイスクリームを食してきたが、北海道は中標津空港の近く、「ラ・レトリ」という店の店頭で売っているアイスクリームほど美味と思ったことはない。この店のアイスクリームは、ネットでも取り寄せることが出来るが、店頭で売っているジェラート風の空気のたっぷり入った、ふわっとしたアイスクリームがより美味なのである。ミルクの他に、カボチャ、コーン、よもぎ、サツマイモ、ゴマ、アーモンド、抹茶、チョコレート、コーヒーなど折々の風味も多彩である。店主は、「この味は中標津でしか出来ない」と頑固に「ここ一軒だけ」を守っている。おそらく、原材料の牛乳、気温、さらに撹拌時のこつを他の場所では維持できないことなどが理由なのであろう。読者には、ぜひ一度中標津に行かれて「ラ・レトリ」を訪ねられることをお勧めしたい。

アイスクリーム・ワールド > アイスクリームの歴史 > アイスクリームの歴史(世界編)(日本編)を参考にさせていただいた。

http://www.icecream-navi.net/history/history_world1.html

https://www.laiterie.co.jp/about/shop/2018年10月1日

-

サンドイッチ

はじめに、サンドイッチの由来を少し語る。

サンドイッチは英国ケント州の地名。その地の領主第四代サンドイッチ伯爵は、英国海軍大臣などを歴任した政治家。遠洋航海による世界探検にも熱心で、キャプテン・クックのハワイ航海の支援者。ハワイのことをサンドイッチ諸島とも言うのは、この伯爵に由来する。さて、政治家だから政敵がいる。この人の場合、ウィルクスという執拗な政敵がいて、その者が「伯爵は食事も顧みないで、パンに肉を挟んだものを食べながらトランプ賭博にふけっている」というスキャンダル情報を流したのだそうだ。その際、伯爵はパンに肉を挟んだものを「サンドイッチ」と呼んでいるとまで言ったのかどうか、ウィルクスの誹謗が端緒となって、既にその頃英国の家庭で普及していたパンに肉を挟んだ軽食のことを「サンドイッチ」と言うようになったのだとか。

ところで、伯爵はトランプをしたかったのだから、サンドイッチは当然もう一方の片手で食べなければならない。今日のサンドイッチ専門店で供されるような具沢山で、両手でパンを押さえて食いついてもどうかすると具が飛び出してくるようなサンドイッチを食べていた訳ではあるまい。おそらくは、英国流の薄パンにローストビーフでも挟んで(マスタードをつけて)食べていたのではないか。

インドのナン、メキシコのタコス、イタリアのカルツォーネなど、既にこの頃普及していた同種の軽食類も、概ねは穀物を練った薄い皮に具材を包んで食べやすくしたものから発達しており、具沢山型ではないように思える。一方で、近年この種の軽食類は、どんどん具沢山型が増加しているようだ。何より具沢山の元凶とも言うべきハンバーガーについて考察してみよう。最近のハンバーガー・チェーンで売っている各種の商品は、概ね二段の肉と野菜類等他の具との取り合わせになっており、この稿の筆者はどうしても上手に食する事が出来ない。中身を籠の上にこぼしながら、食いつくごとにまた中身が反対側に飛び出ることを繰り返している。おかずの半分くらいは、パンを食した後で、プラスティックのフォークで籠の中からつついて食べている。サンドイッチ屋についても、昨今のチェーン店の商品を、一口でかぶりつくのはなかなか難しい。一方ホテルや高級レストランのものは、概ね伯爵時代の薄型を守っている様に見える。ホットドッグについて述べると、米国の野球場のホットドッグなどは、あまり上等でない半割のドッグロールに巨大ソーセージが納まりかねていて、ケチャップ、マスタードがぽたぽたこぼれる態のものである(ドイツの鉄道駅では、上等なパンに縦穴が空いていて、ソーセージがすっぽりとパンの中に納まるスマートなものがある)。

具沢山型は昔からあったのだが、これほど普及したのは、概ね第二次大戦後くらいではないか。その理由は、末端の価格の安い軽食堂(チェーン店を含む)における「お値打ち感」の競争にあるのではないだろうか。さらに、世界全体がリッチになったことにより、食事における惣菜比率が上がり、穀物比率が低下したのも、具沢山型の普及を促しているように思える。だが、サンドイッチの要諦は軽食簡便である。望むらくは、片手で食せる薄型サンドイッチの存命に期待したいものだ。

2018年9月1日

-

入試改革

太郎は、小学校に入った頃から、「ものの名前」を知るのが好きであった。動物、植物、昆虫、それに恐竜、いろいろな図鑑を買ってもらっては、名前を覚え、周囲にも語った。特に好きであったのは昆虫で、毎年夏休み、母方の田舎の実家に行き、虫籠を持って野山に出かけるのが一番の楽しみであった。母方の祖父は農家を営んでいたが、ゲームやテレビに夢中の最近の子供達の中で、太郎は感心な子だと言い、太郎が捕獲してきた野山の虫について、自分の知っていることは何でも教えてくれた。ファーブル昆虫記も買ってくれた。小学生の頃は祖父が太郎のほんとうの先生であった。太郎は、偶然から、中高一貫の学校に進んだ。太郎の次の先生は、生物部の5年先輩で、もうその頃は高校生であったのだが、太郎達後輩に、遺伝子やDNAのことを詳しく教えてくれた。太郎は、虫たちを分類するだけではなく、個々の虫の足が生えるメカニズムを考えることを知って、はじめて「学問」に目覚めた。 それまで太郎は、あまり勉強が好きではなかったが、この遺伝子学というものなら、

自分も大学に行って楽しく学べるのではないかと思った。今、太郎の志望校は、かつての生物部の先輩が進んだある地方の大学で、そこには日本で最高のDNA研究センターがあるらしい。そのセンターの研究員となり、先輩と一緒に研究をすることが、今の太郎の夢である。

次郎は、テレビゲームの好きな普通の少年であった。すこし、負けず嫌いで、遊び、ゲーム、勉強なんでも他の少年に勝ちたい、という気持ちが強かったので、小学生の間、勉強することがあまり苦ではなかった。近所の塾に行くようになっても、毎週テストの成績が発表される瞬間がいつも楽しみで、たまに他の少年に負けることがあると、目から火が出るほど悔しがった。塾の先生に「君なら有名校も夢ではない」と励まされ、次郎は中高一貫の学校に進んだ。中学生の間は運動部に入ってみたりしたが、チームの中で一人足を引っ張る部員がいると試合に勝てないというのがどうも理不尽な気がして、やめてしまい、高校生の現在は将棋愛好会でゆるく暮らしている。次郎の場合、学校の成績は良い方で、予備校の模試では、たいがいの大学には受かりそうなスコアが出ているのだが、目下の所どうしても行きたい大学というのがないのが、悩みである。偏差値の高い大学に行けば、その先に「勝ち組」の人生が開けると漠然とは思っているのだが、目の前の大学受験をクリアした後で、勉強に向かう動機が自分の中で維持できるか、自信はない。

文部科学省は、2021年度から始まる高大接続改革(いわゆる入試改革)において、これまでの「知識、技能」を測る入試から、「思考力、表現力、判断力」「協働して学ぶ態度」も測る新しい入試の方向を打ち出している。試験という枠組みで、どのようにして計量化しにくい能力を測ることができるか、きわめて難しいとは思う。が、改革の方向としては間違っていない。それは、今まで次郎のような少年を中心に出来上がってきた入試の仕組みの中で、太郎にも、もっとチャンスを与えようという考えに他ならない。これからの中等教育の目標の一つは、生徒達にいかにして「立志」を促し、「やりたいこと」を見つけさせるかということになるだろう。

2018年8月1日