お役立ち情報

COLUMN

クラブATO会報誌でおなじみの読み物

「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!

日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、

その時々の時勢を分析していたりと、

中々興味深くお読み頂けることと思います。

絞り込み:

-

幕臣四態

慶應3(1867)年10月徳川慶喜が大政を朝廷に奉還してから、翌々明治2(1869)年5月箱館戦争終結までの期間をここでは広義の戊辰戦役と呼ぶことにする。今月は、戊辰戦役における徳川家臣団(旧幕臣)の対応を、封建と近代、恭順と抗戦の二つの軸で四態に分けて評価していきたい。

まず、戊辰戦役における東軍(徳川方、抗戦派)にも二種類があったことがこの稿の主題である。

封建-抗戦派の代表格は、言うまでもなく彰義隊である。彰義隊ははじめ寛永寺大慈院で恭順している徳川慶喜の警護を名目に結成されたが、その本意は薩長の政権簒奪を容認せず、徳川家への忠節を尽くすということにあった。武器は概ね刀槍。旗本の二、三男等で武術に自信がある者と、東日本の草莽出身で幕末になって徳川氏に臨時で雇用された者などを中心に構成された。束ね役は上野国の元名主出身の天野八郎。アジテーターは覚王院義観という坊さんだった。彰義隊は江戸市民の間では大人気を博したが、やがて大村益次郎率いる新政府軍の近代兵器に追い詰められ、明治元(1868)年5月15日、上野寛永寺における一日の会戦で壊滅した。

一方、近代-抗戦派の代表は、なんと言っても榎本武揚率いる旧幕府海軍と旧幕府陸軍の脱走部隊や新撰組の残党などで構成される蝦夷共和国の一党であろう。旧幕府海軍が脱走を敢行したのはそもそも彰義隊が壊滅した数ヶ月後、徳川慶喜の処分と静岡藩の立藩が決まった後のことであるし、箱館行の趣旨も、七十万石に減知され家臣団の食い扶持に困った徳川家に、蝦夷地を賜って開拓したいというタテマエであった。つまり薩長による新国家の建設自体は否定していないのである。その一方で、この一党の軍事力は、大政奉還までの日本政府軍の中核部隊を成すもので、薩長を中心とする当時の西軍に十分拮抗しうるものであった。要求を通す自信もあったのだろう。

このように、メンタリティにおいても前者は徳川氏に対してウェット、後者はややドライと違いがあるが、以下に記す恭順派との大きな違いは、西軍が旗印に掲げる「天皇・錦旗・官軍」というものに対して、かなり鈍感であったということだろう。

さて、紙数が尽きるので簡単に恭順派のことについて触れたい。封建-恭順派は、いわば大多数の旗本・御家人。徳川家への忠節の念には遜色なけれども、上様が恭順なさるのであれば、黙ってそれに従い、ほかに飯を食う手段も手に職もないので、無禄にちかい減給を覚悟して、新たにできる静岡藩に、十六代となられた徳川亀之助君のお供をするというものである。この人々は実際に静岡に行ってから、武士という身分そのものがなくなるという近代への動きの中で、様々な苦労をすることになる。箱館戦争の反乱軍が(手に職を持っていたが故に)比較的早期に赦されて新政府の役職に就き、活躍の場を与えられたのに比較しても、不遇であった。

最後に、近代-恭順派の代表選手は、徳川慶喜その人と西周ら周辺のブレーン達であろう。あるいは、(少し近代度は落ちるが)松平容保や松平定敬もふくめて、孝明天皇が存命であれば、もしかすると日本国の別の近代化を成し遂げたかもしれない「一会桑」派の人々がこのジャンルに当たる。この人々を特徴付けるものは、近代化に向けての十分な教養と抱負を持ちながら、国民統合の象徴たる天皇へのメンタリティが極めて厚く(尊皇の気持ちが強く)、それだけに「天皇・錦旗・官軍」にとても敏感であったことであろう。この稿の筆者としては、この近代-恭順派の人々が廃藩置県や四民平等に対して、どのようなビジョンを持っていたかを、もう少し知りたいのだが。2024年5月31日

-

総力戦

第一次世界大戦というものは、日本にとっては、中国の山東省青島にあったドイツ要塞の攻略と、海軍小艦隊の欧州派遣くらいがトピックスで、日清、日露戦争から太平洋戦争に至る十年おきくらいに大日本帝国が続けてきた、謂わば連続的な戦争の一環に過ぎない印象がある。

が、世界史的に見れば、第一次世界大戦は、第二次世界大戦に優るとも劣らないくらいの画期であり、戦争というものの定義を根本から変えてしまうものであった。それはどのような画期だったかというと、まずこれまでに見なかったような大量の戦死者が出たこと、軍人以外の犠牲者がきわめて多数にのぼったこと、世界中の有力国が参戦し、長期間にわたって文字通り死力を尽くして戦い続けたこと、戦争開始時に用意された兵器では全く足りずに、両陣営とも戦中に兵器や食糧の生産、そして物流、さらには技術開発の営みを盛んにして、国力を戦争に注ぎ込んだこと、最後に戦争の決着がついたときに、ロシア、オーストリア、ドイツ、トルコなどそれまで帝国として世界に君臨してきた国々が滅亡したことなどが挙げられる。

これを要すれば、戦争は、軍隊という国家の部門が行う軍事的な争闘から、国家全体が行う政治、経済、軍事的な営みへと「発展」したということになる。そのような戦争の様相を、「総力戦」という言葉で呼ぶことが多い。総力戦とは、近代国家の総力を挙げて、国家の滅亡を賭してたたかう戦争と言うほどの意味である。

第一次世界大戦の後、もうこのような悲惨な世界戦争を、二度と起こすまいとの動機から、国際連盟という一種の世界政府的機構の萌芽が構築され、侵略戦争と武力による現状の変更は国際法的にも違法と言うことになった。が、その一方で世界の主な国々では、「次の総力戦」に備えて、戦時に国家の総力を効率よく動員する計画と法制の整備が行われた。そのことを「総動員体制」の整備という。我が国では、1938年(昭和13年)第一次近衛内閣の下で制定された国家総動員法が有名であり、第二次世界大戦後は、この法律の制定が日本の軍国主義化を決定づけたと評価されている。(が、法の本旨は、少なくとも始めは戦時における物資等の効率的な動員にあった)

「総動員」には、様々な側面があるが、主な特徴として、経済統制と言論統制の二つを挙げたい。

経済統制は、生産と物流の側面から国家の(戦争)目的に適うように、政府が計画的に民間企業の活動を規制し、資源を配分しようとするもので、第二次世界大戦の際には両陣営がともに行ったものであるが、企業活動における所有と経営の分離にどこまで踏み込んでこれを行うかによって、自由主義経済における臨時の規制なのか、国家社会主義的な企業統制なのかがかわってくる。

言論統制について言えば、戦時における情報管理(守秘)や防諜を目的とした規制は、多くの国で行われたが、それだけでなく、謀略や戦意高揚を目的として意図的に曲げられた情報発信を、政府が計画的に行うことも、総動員のための言論統制に数えられ、正当化される場合が多かった。その目的は、はじめ戦争の勝利に限られていたが、第二次世界大戦後は、「国家の存亡」のためには、意図的に曲げられた情報発信を、政府が計画的に行うことも正当化されるとする拡大解釈が、一部の情報機関や軍によって行われ、そのことが専制政治の温床となっている面も見逃せない。

結局の所、「総力戦」のための「総動員」は、パンドラの箱のようなもので、一度これを開ければ、「総力戦」の後に、自由と民主主義に復帰するのに、多くの困難が伴うことを知るべきなのである。2024年4月30日

-

札幌の葬い

この数年の間に本誌で何度か、名古屋の嫁入り、岐阜の嫁入りなど昭和期の中部地方の婚礼について書いた。この稿の筆者が、人生の中で住んだことのある地方都市は、中部地方の名古屋と北海道の札幌である。そこで今月号では、昭和期の札幌の葬祭習俗について書くことにしたい。

まず、一般論としてだが、昭和期の日本の田舎では、どちらかというと婚礼は「家」の行事、葬礼は「村」の行事という傾向があった。すなわち結婚披露の主催者は新郎新婦の父親であり、案内状も「この度両家の婚儀相整い、ささやかながら披露の宴を催したく、ご多忙の所恐縮ながらご来駕給わりたく・・」といった文面が通常であった。一方葬礼はというと、故人が誰であっても「家」の者は遺族であるから、故人を悼んで呆然としていることが多く、周囲の地域の者が、葬式の世話やら通夜の炊き出しやらを手伝うのが通常であった。よほどの分限者になれば、それでも通夜の門前には大きな○○家と墨書した提灯か何かを掲げたものだが、あまり金のない家であれば、玄関先は「忌中」の貼り紙で済まし、家の中では近所のおばさん達が立ち働き、座敷ではこれも近所の者が故人を悼むにしてはやや無遠慮な酒盛りを行い、遺族は奥の一間の棺の前で、おとなしくめそめそしているというのが平均的な姿であっただろう。

さて、北海道である。北海道はその昔、開拓民の土地であり、開拓民とは、一度本土の故郷と親族を捨てて海を越え、北辺の地に入植した者である。なので、故人の遺族なる者は、同じ屋根の下に住む数名以内であって、隣近所とか離れた土地から「親戚のおじさんおばさん」などが駆けつけてくることは余り想定されていない。そこで、葬祭自体が村落の行事として扱われ、実行委員会主催の形式で行われる。実行委員長は、村落の長老とか、町内会長とかが就任する。昭和期でも第二次世界大戦後になってくると、札幌の市中ではいわゆる地域コミュニティのつながりが次第に薄くなってくる傾向にあり、その場合、実行委員長は括弧付きの「ご近所の有力者」ということで、地元の市議や道議といった政治家に頼んでなってもらう様な場合も多くあった。

葬儀の会計(香典を集めて、寺または式場や坊さんの支払いに充てる)も実行委員会単位で行うので、赤字にするわけにはいかない。よって葬儀費用は本土の葬儀よりも質素なことが多い。この稿の筆者は、十年ほど前にこの札幌形式の葬儀に出席して驚いたのだが、葬儀式場が昼間だけで二ラウンドまわるように運営されていた。私の出席したのは早いほうの会であったので、なんと朝9時開式、10時30分にはもう出棺という次第であった。

もう一つ、この実行委員会形式とつながりがあるのかないのかよくわからないのだが、地元紙の地方版(北海道新聞であれば札幌市東部版とか○○支局版とかそんな頁)にやたらと「普通の人」の死亡記事が掲載されるのである。本土の新聞では、訃報が(広告費を払わずに)掲載されるのは、芸能人、スポーツ選手、政治家等の「有名人」だけであり、一方通称「黒枠広告」というものは高価有料と決まっているから、そんなものを掲載するのはだいたい元企業の経営者とか「公人」のすることであり、結局の所、新聞には「普通の人」の死亡記事は有料でも、無料でも載らないのである。

が、札幌ではだいたい数行くらいずつ、ご近所の普通人の死亡記事が、毎日紙面一頁の半分以上は掲載される。まあ、昔の北海道では人口密度が低かったので、死亡記事でも読まなければ、ほかに情報を知る手段がなく、葬儀に駆けつけることができなかったのかもしれないが。2024年3月29日

-

技術移転

はじめに、以下のお話は、この稿の筆者が創作した、まったく架空のものであり、企業名等実在のものを連想されるようなことがあったとしても、それは読者の気のせいだということをお断りしておく。

さて、鈴木君と加藤君は、1980年代、Japan as No.1の時代に同じ中堅大学の工学部を出て、大手企業初芝電機にめでたく就職した。鈴木君は半導体事業部に、加藤君は家電事業部にそれぞれ配属され、地方の製造工場などに勤務した後、本社の設計部門の技術者となった。二人とも入社後の人事評価は平凡なもので、可もなく不可もなく、とくに出世に遅れることも抜擢されることもなく、主任や課長になるのもほぼ同時、給料の手取額もほぼ同額であった。

鈴木君の事業部での仕事は、ICカード用のセキュリティ機能の高い半導体の設計。デスクの隣には、学会などでも超有名な天才技術者がいて、初芝半導体設計の固有技術を一身に担っており、鈴木君はその天才技術者のアシスタントとして、彼の発想やノウハウを回路図に落とす仕事をしていた。一方加藤君の事業部は、冷蔵庫やエアコンなど初芝が第二次大戦直後から得意としてきた消費者向けの製品を手がけており、世間からは「初芝製品は値段も高いが品質は優秀」と評価されてきた。二人に逆風が吹き始めたのは、二十一世紀に入ってしばらく経ってから。鈴木君が設計してきたロジック半導体は、「少量多品種、手数ばかりかかって儲からない」とされて、戦略製品の座から外され、事業部はメモリ半導体に特化することになった。設計部門では、例の天才技術者だけは優遇されて技師長に出世したが、他のロジック半導体の設計者は別部門に転勤させられたり、早期退職奨励制度を利用して大学や他社に転出したりして、鈴木君のデスクの周囲はすっかり淋しくなった。そんなある日のこと、鈴木君に思いがけないヘッドハンティングのオファーが来た。

隣国で半導体事業の強化を図っているデリラ電子の設計部門から、技術顧問に招聘したいというのだ。条件はなんと3年で契約金1億円。鈴木君はすぐに「これは自分の技術力ではなく、デスクの隣の天才技術者の知見がほしいのだな」ということがわかった。たしかに初芝電機も天才技術者のノウハウは、しっかり知財として確保しており、彼が他社に流出しないように優遇もしている。

が、天才技術者のノウハウは、鈴木君の頭の中にもすっかり焼き付いている。鈴木君もちょっと迷ったが、一生の間に1億円というお金を一度に手にするチャンスは二度と来ないと思い、デリラ電子の招聘に応じる決心をした。もちろん退職にあたっては、初芝で知り得た機密は一切漏洩しないという厳しい約束をさせられたし、鈴木君も回路図を持ち出すなど産業スパイのようなことはしなかったが、回路図は鈴木君の頭の中に残っているし、デリラ電子技術顧問になってからの指導内容が前任社の機密に触れるかどうかは何の証拠も残らないのでわからない。

一方の加藤君の家電事業部は、初芝家電という子会社に分離されたが、初芝は隣国の安い製品との競争に負けて、家電事業から撤退することになり、初芝家電は工場ごとなんと隣国のデリラ電子に売却されてしまった。そして加藤君を待っていたのは、リストラという名の馘首通告だった。

さてここからは、我が国が技術力において、国際競争に負けないためには、どうしたらよいのかを問う課題です。初芝電機は、自社の半導体設計技術を守るために、平凡な技術者鈴木君に1億円を出して引き留めるべきだったでしょうか。それともあなたは、鈴木君も加藤君もほぼ同能力であれば、待遇は平等、給料はほぼ同額であるべきと考えますか。2024年2月29日

-

徳川家康(続)

武田対戦期の続きである。1579年、家康の長男信康を舅信長の命で切腹させるという大事件が起きる。通説では、信康の正妻五徳姫(織田信長の息女)による父信長への讒訴によって、信長が徳川の使者酒井忠次に信康の動向を問うたのに、酒井が一切庇わなかったのが原因とされている。が、昨今では、徳川軍団内の西三河(信康管轄、最も古くから服属している国衆)、東三河(酒井忠次の管轄、清須同盟後に服属した国衆)、遠江(家康直轄、「武士の専業化」に近い新しい形態の武士団)の内紛があり、家康自身が内紛の収拾のために信康を犠牲にせざるを得なかったという新説も出てきた。また信康と武田間の密かな連携の動かぬ証拠を織田に押さえられたのだという説もある。いずれにしても家康は驚異的な忍耐、自己抑制で長男信康を捨て、織田信長との連携を守り、その後1582年織田と共に武田勝頼を滅ぼし、対武田戦に最終勝利する。

戦国最終期の有力大名期(1582年-)。武田滅亡の功によって駿河国を得て駿、遠、三の領主となった家康は、その直後に起きた本能寺の変によって織田の軛からも解放され、同年の天正壬午の乱によって甲斐、信濃も得て、全国区の戦国大名となった。甲子園で言えば、準決勝くらいにあたる。だが戦国大名の決勝戦の相手、羽柴秀吉とは、1584年の小牧長久手の戦いで勝利は得たものの、西日本を平定し経済面で圧倒的優位に立った秀吉に徐々に圧迫され、1586年ついに屈服し、臣下の礼を取ることを余儀なくされる。

豊臣公儀期(1586年-)戦国大名の決勝戦で敗れた家康は、全国をほぼ統一した豊臣公儀政権の最有力閣僚となる。この時期の家康の最も重要なトピックスは、1590年秀吉の小田原征伐の後、戦国大名として営々と築き上げた駿、遠、三、甲、信五カ国の領邦を召し上げられ、新知として、後北条氏の領邦であった関東に移封されたことであろう。通説では、秀吉が大阪への軍事的脅威を取り除くために家康を遠ざけたと言うことになっており、確かにその側面もあったのであろうが、この稿の筆者は、一方で秀吉の日本統治政策の中で家康を以て「豊臣公儀内の東日本の仕切り人」(室町政権における関東公方の役割)とする意味もあったのではないかと推察している。移封後の家康が関東で金貨を基盤とする独自の通貨発行権を持ったこと、豊臣氏に対する潜在的な脅威であったにもかかわらず朝鮮戦役でも出兵を免れたことなどがその論拠である。秀吉の死後、1600年関ヶ原合戦の経緯(上杉攻め、関西での石田三成クーデター、東海地域までの大名を引き連れての西方への転戦、関ヶ原の戦いに勝利、術策を弄しての大阪城の占領)も「豊臣公儀政権の最有力閣僚」「東日本の仕切り人」という家康の立場を理解することによって読み解ける様に思う。

江戸幕府期(1603年-1616年)この時期、戦国トーナメントで一度は準優勝に終わった家康は、最後のいわば復活戦で優勝を遂げる。その中で、注目すべきは、征夷大将軍就任後、当時政治経済の中心地であった大阪・伏見ではなく、草深い東日本の江戸に幕府を開いたことであろう。

その理由については、政権の中枢を東進させることによって東日本の未開地開拓を促進し、長期的に見て日本の国内経済開発を図ったとする説がある。ⅰこの稿の筆者は、それだけでなく、豊臣公儀期の後半、家康は既に「東日本の仕切り人」として江戸に統治基盤を有していたのであり、その基盤を用いることによって豊臣公儀から相対的に離れた「新公儀」を設立することが容易であったからではないかとも思うのである。ⅰ 本郷和人氏の説

2024年1月31日

-

徳川家康

戦国時代における各地の大名達の興亡劇は、日本歴史の中でももっとも物語性に富んでいて、時代小説の半分以上は、この時期を題材にしていると言っても過言ではない。そして戦国期のことを少し詳しく調べてみると、日本中が一つの大きなトーナメント戦を展開していて、あたかも甲子園のごとく地区予選、甲子園の一回戦、準々決勝、準決勝、決勝と進んで、最後に徳川家康という人が優勝したというようにも読めるのである。この家康という人は、しかも地区予選でも殆どシード権を持っていなくて(豊臣秀吉ほどではないが)、地区予選の最下層に近いところから勝ち上がってきた。そして各々の時期で、家康は自分の生きがいや振る舞いを微妙に変化させてきたように見える。

まず、竹千代期。(誕生1543年-)彼の実家の松平氏は、西三河の土豪中の有力者ではあったが、松平家自体が二十数家もあって、その中には竹千代の実家にとってかわる力がある家もあった。つまり周辺の国人衆(後に服属の度が強まって「三河以来の旗本」になる)とそれほど変わらぬ力しかなかった。東三河の戸田氏に騙されて織田家に売り飛ばされたり、捕虜交換で今川氏の人質になったり、軽い扱いを受けたのも松平家の実力がその程度であったことを示している。幼時の竹千代はその現実を受け入れるしかなかった。

松平元康期。(元服1555年-)駿府の人質であったこの時期、彼は太原雪斎に見いだされ、後の築山殿を妻として、今川氏の縁戚に取り立てられ、今川の次世代の有力な部将候補となったものとこの稿の筆者はみる。今川軍団にもこの時期「武士の専業化」の萌芽が見られⅰ、元康にとっては、何か自分の新しい未来が開けたような気持ちだったのではないか。

清須同盟期。1560年桶狭間の戦いの直後、松平元康は駿府に帰らず、今川氏の「捨てた」岡崎城に入城して独立。西三河の国衆を束ね、やがて敵対していた織田信長と同盟を締結する。

岡崎入城の決断は、今川軍団内での自己の未来を捨て、西三河の国衆の武力を背景とする小領主としての自立を選ぶもので、相当の迷いがあったと想像される。それでも、元康が岡崎の国衆を選んだのは、義元の死によって今川軍団における自分の未来が見えなくなったと感じたこと、あるいは義元の後継者氏真との人間関係に齟齬があったことも想像される。三河の国人側から見れば元康の独立は、今川氏支配による収奪にあえいでいた彼らの現実からの解放を意味し、歓迎された。元康は、今川義元の偏奇「元」を捨てて家康と名告り、やがて織田氏の仲介で朝廷から三河守の官位に叙せられ、徳川家康と称するようになる。家康は東三河をも勢力圏に入れて戦国大名の最小単位である「国」の領主となる(いよいよ甲子園に出てきた)。その後は織田信長の天下統一事業に駆使されるようになるが、家康は誠実に同盟を守り一度も信長を裏切らなかった。

武田対戦期。(浜松移転1570年-)左記は通常清須同盟期に含まれるが、筆者は三河と言う小国の領主から、遠江を得て東海地域の(弱小だが)戦国大名となったと言う意味で、トーナメント戦の重要な一階層を進んだと見る。この時期の家康は織田氏に服属しつつも名目上は同盟者として、強敵武田氏の西への侵攻を阻止する役割を全うした。1572年三方原では破滅に近い敗北を、1575年長篠・設楽原では織田氏との連合の下で決定的な大勝利を経験した。だが、その後1579年長男信康を舅信長の命で切腹させるという大事件が起きる。

ここからについては、次号を参照されたい。ⅰ 元康だけでなく、たとえば桶狭間で戦死した井伊直盛などもこうした国人から切り離されて

今川氏に近侍する部将の候補だったのではないかと、この稿の筆者は考えている。2023年12月27日

-

艦名(続)

本誌2016年3月号の本欄で、大日本帝国海軍の軍艦名を取り上げた。命名の規則として、戦艦は日本の律令制下の国の名、重巡洋艦は山、軽巡洋艦は川、一等駆逐艦は気象、二等駆逐艦は草木や花から名付けられたこと。おしなべて陸軍の装備命名が「勇ましい」基準であるのに対して、海軍のそれは優美であって、平和的であったことなどを述べた。

さて、今号では、それを継承した現代の海上自衛隊の護衛艦の名前について取り上げたい。

以下に述べるとおり、現在の護衛艦は、殆ど旧帝国海軍の軍艦名を踏襲している。ほとんどの艦に旧海軍の「先代」がいる。が、一つ大きな違いがあるとすれば、すべて平仮名で表記されていて、漢字ではないというところであろうか。

周知の通り、海上自衛隊は、旧海軍が一度壊滅した後、米国から支給された小型艦艇で再建を始め、次第に大型艦を国内で建造するようになった経緯がある。そこで、まず、一番隻数が多い小型のDD(destroyer = 駆逐艦)クラスの名前から紹介を始めたい。「むらさめ」「はるさめ」「ゆうだち」「きりさめ」「いかづち」「あけぼの」「ありあけ」「たかなみ」「おおなみ」「まきなみ」「さざなみ」「すずなみ」「あきづき」「てるづき」・・・そのほか多数。概ね旧海軍の一等駆逐艦の命名を踏襲している。

次に紹介するのは、ごく最近出てきたFFM(多機能フリゲート艦)という艦種で、こちらは、旧海軍の軽巡洋艦名をそのまま踏襲している。「もがみ」「くまの」「のしろ」「みくま」がすでに就役しているか、進水して艤装中である。艦の形状は、ステルス性に配慮してやや丸みを帯びた巨大な構造物が艦の側面からそのまま上部に向かって構築されている不思議なものだが、省人員で多様な用途に対応可能の由で、今後この種のフリゲート艦が多数建造されるらしい。川の名前の護衛艦は他にもあって、「あぶくま」「せんだい」「おおよど」「じんつう」「ちくま」「とね」(先代はいずれも第二次大戦期の軽巡洋艦としてよく知られている。とくに「大淀」は戦時中の一時期、連合艦隊旗艦を務めたこともある)はDE(destroyer escort)という艦種で、主に沿岸近海の防御の任に当たっている。

山の名前は、というと、艦種名称はDDG(ミサイル護衛艦)で一般にはイージス艦として知られている。日本海に展開して大陸から打ち込まれてくるミサイルを迎撃する役割(そればかりではないが)を担っている。「きりしま」「こんごう」の先代は帝国海軍の高速戦艦であったし、「あたご」「あしがら」「まや」「はぐろ」「みょうこう」「ちょうかい」の先代はいずれも連合艦隊第二艦隊の代表的な重巡洋艦であった。

そして国の名前は、DDH(ヘリコプター搭載護衛艦)。「かが」「いずも」「いせ」「ひゅうが」が現役であるが、先代との比較で少し詳しく述べると、先代の「加賀」はワシントン軍縮条約の結果廃艦になるはずであった戦艦を空母に改造したもの、先代の「伊勢」「日向」は航空戦艦と言って、戦艦の後部甲板を改造して航空機を搭載したもの。いずれも「艦種を空母に改造」がキーワードである。

現代の海上自衛隊がかねて航空母艦を望んでいながら諸般の事情から許されなかったものが、今般ヘリコプター空母「かが」「いずも」の「改造」によって航空母艦をはじめて手に入れたのも、背後に命名者の願いを見ることが出来る、というのはいささかうがち過ぎだろうか。また、「いずも」の先代「出雲」は日露戦争時代の装甲巡洋艦であるが、第二次大戦期には第三艦隊旗艦として長く上海に駐留していたため、現代の中国人から「帝国主義的命名で印象が悪い」とか言われている。2023年11月30日

-

ベクトル量とスカラー量

教育における偏差値と個性という話である。

とかく、日本人はなんにでも序列をつけたがる。教育適齢期にある児童生徒の親の多くは、一定の年齢層のすべての日本人の中で、自らの子女が何番目に位置するかを知りたがる。

全国一律の「学力」の序列と、全国一律の進学先の学校の序列があって、「自らの子女の学力がこれくらいだから、ふさわしい学校はここくらい」という関係が明らかであることに何故か安心する。そして子女の学力とふさわしい学校の関係が覆らないことが「公平・平等」と考える。

そうした親にとって、序列の指標は一般的な「学力」であって、「国語、算数、理科、社会、(英語)」のどの科目が何点かではなくて、「総合得点」乃至「総合点の偏差値」が問題である。(後で詳しく述べるが、体育とか芸術とかいう科目は通常「学力」に含まれない。何故かというと体育や芸術は天分によるところが多く、努力によって高得点をあげることが困難であるからである)。全国一律の共通テストのようなもので、生徒が配点はともあれ総合点を何点か取ると、その総合点でだいたい行ける大学のメニューが決まっていて、生徒はメニューの中から、まあ文系とか理系くらいの大まかな選択肢で進学先を選択するのである。そこには、○○大学の△△学部に行って××教授の講義を聴きたいなどというシャープな選択肢はない。

これまで述べてきた考え方は、数学的に言えば、「学力」の量をスカラー量(大きさのみを持って方向を持たない量、物理量で言えばたとえば重さのようなもの)と理解している。

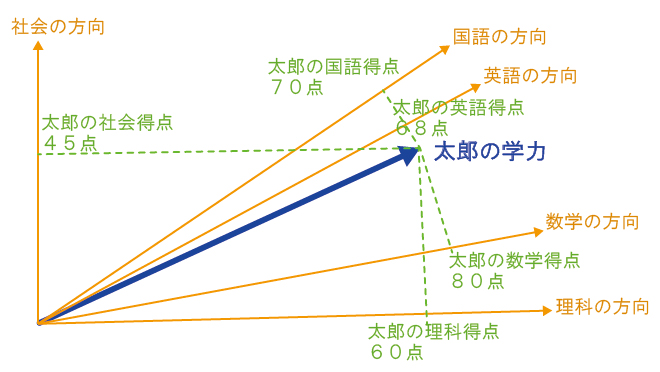

ところが、「学力」の値はベクトル量(大きさと方向の両方を持つ量、物理量で言えば力とか位置)だとする考え方もある。下の絵を見てほしい。

この絵では、青い太線で描いた矢印が、太郎の「学力」であると考える。太郎の学力の方向と、各科目の矢印の方向は若干ずれているので、太郎の各科目の得点は、太郎の矢印の端から各科目に直角におろした直線の端(緑の点線とオレンジの矢印の交点)の値=cos(科目)太郎となる。

つまり太郎の各科目の得点とは太郎の学力の「影」なのであって、その値は太郎の学力の方向によって微妙にかわってくる。たとえば太郎の学力の方向が「体育」や「芸術」などの方向に著しく近似していると、これらの科目を除外した太郎の学力は不当に低く評価されることになりかねない。

「学力」をスカラー量と考えるか、ベクトル量と考えるかは、教育というものの本質を理解する上できわめて重要である。前者を取れば偏差値序列主義の教育が横行する。後者を取れば太郎の学力の方向は、「太郎の個性」であると考え、「個性を伸ばす教育」が可能となる。その代わり太郎の学力の絶対値は容易には測れないので、太郎と隣の次郎や花子との学力比較は困難となる。2023年10月31日

-

国侍

本欄では、しばしば、武士というものの起源について取り上げている。

すなわち、平安時代中頃に、東国の荒蕪地を開拓した農民たちが武装するようになり、自らが開拓した農地を他から脅かされぬように、京の貴族や寺社に(形式的に)寄進してわずかな年貢と引き換えに保証(安堵)を求めたこと、そして平安時代末期には領地安堵の見返りが年貢だけではなく、彼らの貴族や寺社への武力のサービスとなり、それが武士の起源となったことを述べた。

今月は、その後のことについて述べたい。まず源平合戦期をつうじて、貴族たちの過剰なサービス要求に困惑した新興の(とくに東国の)武士たちは、貴族から自立して、自分たちの自治による領地安堵システムを構築した。これが鎌倉幕府である。鎌倉幕府は単に東国圏における領地訴訟を裁いただけではなく、全国の荘園に警察権を有する地頭というものを派遣して、荘園領主から一定のサービス料を徴収して治安の維持にあたった。つまり、鎌倉時代を通じて、全国には荘園領主(貴族や寺社)と地頭(武士)という二つの存在が並立して、ヘゲモニーを競ったのである。このヘゲモニー争いは承久の変から南北朝の争いを経て武士の側に凱歌が上がり、室町期には次第に在地の地頭たちが貴族や寺社の領地を押領して支配するようになる。これがいわゆる国侍(くにざむらい)といわれる存在の始まりである。

さて、私たちが歴史小説などでよく知っている戦国大名が覇権を競った時代と、上記の国侍という存在が全国に広まった時代とでは約百年から百五十年くらいの差がある。はじめは、在地の地頭を束ねる守護(室町時代、足利幕府が国ごとの単位で任命する名門の武士で、多くは京に在住したまま傘下の地頭たちを統括した)というものがいて、これが国単位の武力の触れ頭(ふれがしら)となった。たとえば斯波、畠山、赤松、大内、細川、山名などの諸氏がそれである。これら守護の内、自らが統括する地域に在住した者の中には、そのまま戦国大名に移行できた者もいる。たとえば薩摩の島津氏、長門の大内氏、駿河の今川氏、甲斐の武田氏などがそれである。一方で、守護が無力で没落してしまった国では、有力な国侍の中から地域を束ねる者が出てきた。あるいは、守護大名の家臣や守護代などの下位の武士たちが守護に取って代わる例もみられた。前者の国侍出身の典型が安芸の毛利氏、三河の松平氏。後者の守護代型の例が、尾張の織田氏、越前の朝倉氏、越後の長尾氏などである。

いずれにしても、これら戦国大名たちは、在地の地頭出身の国侍を束ねて、武力として動員し、近隣の他の大名と競わなければならなかった。武力動員の見返りは、領地の安堵と(戦勝して領地が広がった場合には)あらたな領地であった。これら戦国大名同士の争いは、いわば甲子園のトーナメント戦のようなものであり、われわれがよく知っている、島津、大友、毛利、長宗我部、三好、朝倉、浅井、斉藤、織田、松平、今川、長尾、武田、後北条、佐竹、伊達、最上などの争いは、戦国期後半に、多くの戦国大名が滅びて次第に織田による天下統一が実現していく物語なのである。

が、これら戦国トーナメント戦の前に、戦国大名が国侍をまとめるための戦いというものがあったことも(地味であるが)忘れてはならない。小田原の後北条氏による関東の統一、甲斐の武田氏による信濃の侵略と統一などの歴史を読むと、小さな地頭クラスの国侍たちが、いかに有力な戦国大名に抵抗し、自らの小領地を守ろうとしていたかがよくわかる。2023年9月29日

-

因縁

英国近現代史における二組の親子の因縁話である。

19世紀後半、英国政治のライバルと言えば、保守党(トーリー党)のベンジャミン・ディズレリーと自由党(ホイッグ党)のウィリアム・グラッドストンであった。前者が地主貴族層に依拠しながらも貧困層への社会政策に目を向け、一方で多くの植民地を持つ大英帝国の建設に功績があったのに対して、後者は勃興しつつあった商工事業者に依拠して、「平和・緊縮財政・改革」を掲げて、ビクトリア朝期をつうじた、リベラリズム(政治的自由主義、平等、自由貿易、地方自治など)の方向への潮流を主導した。さて、保守党と自由党は、各々党内に突出した叛乱分子のグループを抱えていた。

保守党の叛乱分子のリーダーは、大貴族マールバラ公爵の次男ランドルフ・チャーチル。貴族階級の出身ながら、より貧困層に向けた社会政策を標榜し、ディズレリーの没後は「プリムローズ・リーグ」(ディズレリーの好んだ桜草の花にちなんで命名したという)という大衆団体を組織して、保守党の選挙において下層階級からの集票に貢献した。

自由党には、バーミンガム市長出身のジョゼフ・チェンバレン。こちらもかなり社会主義的な政策を掲げつつ、「自由党全国連盟」という議会外の大衆団体を組織して、自由党の選挙に貢献した。

二人は、共に議会内、党内では少数派であったが、大衆組織を握っていた故に、党内では無視することの出来ない存在となっていたのである。

やがてチェンバレンは、自由党の党首グラッドストンが、アイルランド自治法案にかまけて自己の立案した地方自治政策に無関心であったことなどを契機に自由党を離れ、国内的にはリベラルだが対外的には帝国主義者であったホイッグ貴族のハーティントン侯爵とともに、保守党陣営に身を移した。一方その頃ランドルフ・チャーチルは、保守党内閣の蔵相の地位にまで栄達を遂げていたが、強すぎる自己過信故に、保守党貴族層の嫌忌する軍事費の削減予算を組んで、反感を買い内閣を追われた。そのときの首相ソールズベリー侯爵は、チャーチルを内閣から追った後任をチェンバレン/ハーティントン派に求めた。つまりこの自由党を離党した派閥(アイルランド自治に反対であったので、「自由統一派」と呼ばれる)が手許に存在する限り、チャーチルは不要であったのだ。

チャーチルは、その後脳に深刻な病を抱えて、政治家として立ち直ることが出来なかった。チェンバレンは、その後保守党と自由統一派との連立政権で植民地大臣などをつとめ、社会政策よりも帝国主義に寄った立ち位置での業績が大きい。

さて、二人の子孫の因縁話である。チェンバレンには政治家となった二人の息子がいた。兄のオースティンは外相としてロカルノ条約を締結し、ノーベル平和賞を授けられた。弟のネヴィル・チェンバレンは、1930年代の英国首相。ヒトラーとの妥協で有名なミュンヘン会談の当事者である。このときチェンバレンの対独宥和政策を同じ保守党内で厳しく批判した者が、誰あろうランドルフ・チャーチルの長男ウィンストン・チャーチルであった。チェンバレンの宥和政策は結局失敗し、ナチスのポーランド侵攻とともに英国は1939年9月対独宣戦を布告し第二次世界大戦が始まる。が、翌年5月ノルウェーと西部戦線での敗退の責任を問われてチェンバレンが首相を辞任すると、あらたな挙国一致内閣で首相の印綬を帯びたのは、ウィンストン・チャーチルであった、と言うお話。2023年8月31日

-

この道一筋

【設問】 以下の文章を読み、末尾の問いに答えなさい。

○○島は、海に面した小さな島です。穏やかな水道をへだてて、本土の港まで連絡船が運航しており、英吉さんは連絡船の船長として、長く島の人々の暮らしを支えてきました。

英吉さん夫婦は○○島に住み、島の人々とも大の仲良しです。島が高齢化する中で、まだまだ元気で働いています。「平成の大合併」で島は本土の港町の一部となりました。それに伴って選挙区の区割りが変わったせいなのか、突然これまで島民の念願だった、島と本土の港町をつなぐ架橋の話が具体化し、あれよあれよという間に「ふるさと創成」だかの公共事業の一環として、数年後には連絡橋が完成する運びとなりました。さて、連絡橋ができれば当然連絡船は廃止です。

では、英吉さん夫婦は、これからどう暮らしていけばよいのでしょうか?あなたの意見を回答欄に200字程度で書きなさい。

<太郎の回答>

英吉さんは、若い頃船員になってから、船の仕事しかしたことがない。この道一筋の人である。

定年までまだ間があるというなら、どこか外の土地で船の仕事を見つけるしか彼の働く道はない。

連絡船の会社は、橋ができると解散するそうだから、それまでによその土地で船の仕事を見つけるのは、英吉さん本人と会社の責任である。

<桃子の回答>

これまで島の人々は、英吉さんの連絡船にひとかたならぬ世話になった。連絡船がなければ島の人々の暮らしは成り立たなかった。英吉さんは定年まで町役場で再雇用して、子供達に海のことでも教える仕事をしてもらうのがよいのではないか。

合併で町が広くなってしまい、役場も本土側に行ってしまったので、色々難しい問題はあるだろうが、島民には、英吉さん夫婦がこれからも島に住めるように考える責任がある。

<次郎の回答>

そもそも、令和の世の中で、「この道一筋」を貫いてきた英吉さんの生き方が問題なのではないか。

これまでも、これからも日本はどんどん変化していく。英吉さんだって、連絡船の船長をやっている間に、たとえば無線技師とか、漁船のメンテナンスとか、何か趣味や副業でもよいから次の仕事につながるような、別の何かを準備しなければいけなかったのではないか。橋ができるまで、短いがまだ時間がある。英吉さん夫婦が、島に住み続けたければ、急いで第二の人生の仕事を準備するほかはない。

<この稿の筆者の論評>

英吉さん夫婦の問題は、他人ごとではない。たとえば、現在人手不足で話題の路線バスの運転手だって、あと十年もすれば、自動運行の無人バスが実用化されて、仕事がなくなってしまう。それを知っているから、路線バス運転手の応募者が少ないのだ。都会ではロボットに宿泊サービスや介護までやらそうとしている。少子化が止まらず、移民も受け入れないこの国では、機械に頼って人間の仕事を少なくしようとする流れは止まらない。「この道一筋」で仕事への「こだわり」や「夢」をもっても、当のその仕事がなくなってしまうかもしれない。「この道幾筋」が正解なのだ。2023年8月1日

-

岐阜の嫁入り

以前本欄で「名古屋の嫁入り」と題して、昭和50年代の名古屋市民の結婚に対する考え方、派手な披露宴と「しーっかりと大きい」引き出物、嫁入り道具の移動が重要な意味を持つこと、「在所」の婿自慢等を書いた。今月はその続編として、名古屋の隣、岐阜の町で実際にあった披露宴の事例について、この稿の筆者が経験したことを書く。時代は同じく昭和50年代、筆者が二十代半ば頃の話である。

H君とKさんは共にこの稿の筆者が大学で所属していた放送のクラブの後輩である。二人は、クラブ内恋愛で、ちょっとしたドラマを経て卒業一年後くらいにぶじ結婚の運びとなった。H君の出身は石川県、たしか能登半島の奥の方ではなかったかと思う。Kさんは岐阜の町中の高校を出て東京の大学に進学した。K家ではおそらくK嬢の結婚に備えてそれなりの資金を貯蓄していたのであろう。K嬢をH君に嫁がせることに異議はないが、披露宴が能登半島の奥で開催されて、岐阜の人々に見せられないのは困ると考えたのであろう。両家協議の結果披露宴は岐阜市内の有名な料亭で開催、H家の親戚一同は、当日朝能登をバスで出発し、岐阜市に繰り込むことで話がついた。(後から考えると、このバスの車中ですでに祝杯を挙げる親戚もいたのだと思う)

さて、披露宴の司会者はと言うと、当時名古屋に在住していたこの稿の筆者が務めることとなり、週末に二度ほど、会場となる岐阜の料亭に通って、万端打ち合わせることとなった。まずちょっとした小競り合いがあったのは、会場側の司会マニュアルという台本のようなものがあり、披露宴冒頭「本日は席次万端整いませず、ご不満の向きもあろうかとは存じますが、めでたい席に免じて・・」と言えと書いてある。それを省略しようとしたところ、会場側が目を三角にして「この台詞だけは、必ず言っていただかないと困ります」と言うのだ。新婦K嬢の口添えもあって渋々了承したものの、心中では「なんでこんなアリバイ工作みたいな台詞を・・」と不満であった。

司会者冒頭の辞は結局「新郎新婦が所属しておりました放送研究会のアナウンス読本に“暖かくなる花曇りの午後”という言葉がございます。そんな言葉がふさわしい今日昭和○年○月○日、ただいまより、H家、K家結婚披露の宴を開催致します。本日は席次・・」というものになり、続いて媒酌人による新郎新婦紹介、主賓の祝辞、乾杯の挨拶と滞りなく進み、けっこうたくさんの来賓の挨拶が新郎側、新婦側交互に行われて、新婦一時退席となる。その前後だったか、新婦の日本舞踊のお師匠さんがひとさしお祝いの舞いを舞われ、その答礼に新婦がまた舞うという儀式があった。

さて圧巻は、新婦お色直し入場である。この料亭では新婦が歩いて入場するのではなく、モクモクとドライアイスの白煙がたなびく中を、お色直しを終えた新婦が舞台中央にせり上がってくる仕掛け。そのせり上がりの間舞台の袖には左右三人ずつの料亭従業員がゴム仕掛けの紙の鳩を持って控えており、司会者が小声で「鳩!」と合図すると、鳩が一斉に新婦を祝して舞台に羽ばたくのであった。ケーキカットの後は、能登と岐阜の余興合戦。手許の台本ではとっくに披露宴は終わっているはずなのに、とくに能登勢からは次々と追加余興の申し出があり、H君のご近所の皆様の「オハコ」を全部歌っていただかないと「このままでは、能登に帰せない」と幹事役が仰るものだから、もうどうとでもなれと次々と放歌高吟を紹介し、ようやく新郎新婦の両親へのお礼言上、両家代表挨拶、お開きとなったのは開始後3時間20分。筆者の披露宴司会最長時間記録であった。2023年6月30日